おかずクラブ・オカリナさんと介護職の賃金や経営問題を学んでいく「カイゴのおカネクラブ」。今回は2022年10月から開始される「ベースアップ等支援加算」について考えていきます。

介護事業経営コンサルタントの小濱道博氏を講師に迎え、はたして加算で給与が本当にアップするのかどうか、「おカネの話が大好き!」なオカリナさんとお話を聞いていきます。

ベースアップ等支援加算ってなんだ!?

10月からまた難しそうな制度が始まりましたね!「ベースアップ等支援加算」というのはどういった制度なんでしょうか?

これまでの処遇改善加算とは異なり、確実に月給に反映しないといけないという性質があります。

小濱先生

小濱先生これまでの処遇改善加算との違い

これまで介護職の給与をアップしてきた処遇改善加算や特定処遇改善加算は、夏と冬に支払われるボーナスに反映しても「良し」とされてきました。

一方、ベースアップ等支援加算は3分の2は毎月支払われる所定内賃金に反映する必要があります。つまり、基本給や手当といった月給をアップすることになるので、介護職にとっては昇給が実感しやすい加算といえるでしょう。

この加算で上乗せされた給与は5,000円程度とされており、それでは足りないという声も聞かれますが、一般企業ではかなりのベースアップ率です。

例えば、春闘では毎年賃上げ交渉が行われていますが、2022年は32年ぶりの高い上げ幅とされています。それでも平均ベースアップ額は月2,253円です。それと比較すれば介護職の上げ幅はかなり大きいと言えます。

基本給ではなく手当が上がるのはなぜ?

基本給に反映されないとあんまり意味がないんじゃ…?

ベースアップ等支援加算は、基本給アップではなく、手当などで対応することになるでしょう。ただ、手当だとしても、月給に反映される額は一緒です

小濱先生

小濱先生介護職の方から「加算が導入されても基本給が上がらない」という声が寄せられることがあります。

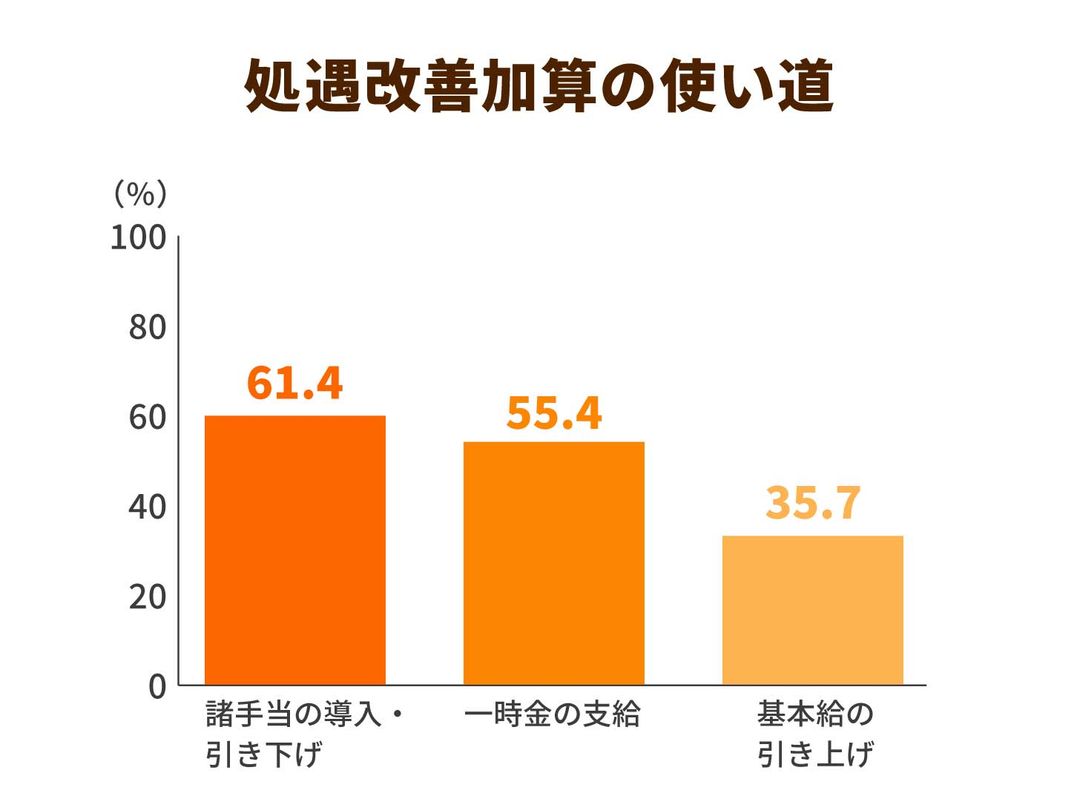

例えば、「ボーナス」として支給することが許されている処遇改善加算では、算定している事業所の61.4%が「手当の導入か引き上げ」と最多で、次いで一時金(ボーナスなど)の支給が55.4%。一方、基本給を上げているのは35.7%にとどまっています。

基本給が上がるとボーナスに反映される額が増えると考えられますが、ボーナスはあくまでも業績に応じた臨時の給与の一種です。一般企業でも中小になるとボーナスがない会社も少なくありません。

介護事業所は約7割が中小ですから、ボーナスよりも毎月もらえる所定内賃金をいかにアップしていくかが肝心です。

しかし、基本給に加算額を含むとなると事業所の事務負担が重くなるというデメリットがあります。

加算の報酬は、毎月の請求金額に掛け率をかけたものが入ってきます。その月の利用者を予測して請求金額を立てるのです。ところが、予測を超えて利用者が増加したりした場合、3分の2という加算の性質があるので、途中で基本給を引き上げないといけません。

そうなると、社労士などに支払う金額が増えるなど事業所の事務負担が重くなるのです。一方で手当という形であれば、上記のような事務負担が不要で、事務的に「融通」が利くというわけです。

加算になると利用者負担が増える⁉

利用者の方には変化がないんですか?

いえ、加算制度になるので、利用者が1割を負担することになります。

小濱先生

小濱先生

ぎゃあ!それって大変じゃないですか!!

そんなに不安にならないでください(笑)。1割負担といっても実際に負担するのは数十円で、サービスを頻繁に利用されている方でも数百円程度です。

小濱先生

小濱先生これまでの補助金とベースアップ等支援加算での大きな違いは、利用者が1割を負担するという点です。

1割というと、かなりの金額が上がると勘違いされるかもしれません。しかし、実際に利用者負担が増加するのは1~2%程度。なぜなら、請求総額に対する加算率というものが定められているからです。

例えば、デイサービスの加算率は1.1%。週2回利用していて総額が8万円になったとしましょう。そこに1.1%を掛けるので、利用者の負担となるのは、だいたい80円ほどです。介護サービスを多く利用している方でも負担は数百円程度にとどまると考えられます。

こうした加算率は各事業所によっても変わります。

| サービス種 | 加算率 |

|---|---|

| 訪問介護 | 2.4% |

| 夜間対応型訪問介護 | |

| 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | |

| (介護予防)訪問入浴介護 | 1.1% |

| 通所介護 | |

| (介護予防)通所リハビリテーション | 1.0% |

| (介護予防)特定施設入居者生活介護 | 1.5% |

| 地域密着型特定施設入居者生活介護 | |

| (介護予防)認知症対応型通所介護 | 2.3% |

| (介護予防)小規模多機能型居宅介護 | 1.7% |

| 看護小規模多機能型居宅介護 | |

| (介護予防)認知症対応型共同生活介護 | 2.3% |

| 介護福祉施設サービス | 1.6% |

| 地域密着型介護老人福祉施設 | |

| (介護予防)短期入所生活介護 | |

| 介護保健施設サービス | 0.8% |

| (介護予防)短期入所療養介護 (老健) | |

| 介護療養施設サービス | 0.5% |

| (介護予防)短期入所療養介護(病院等(老健以外)) | |

| 介護医療院 |

この加算率は、ベースアップ等支援加算を計算するときに非常に重要な役割を果たしています。

…結局、給料はどうなるの!?

うーん…!もう結論を教えてください!

残念ですが、この加算を算定したからといって給与が上がる事業所はおそらくほとんどありません。というのも、2022年2月に補助金として出されていたものが、あくまで加算制度に切り替わっただけだからです。

小濱先生

小濱先生給料据え置きのワケ

「ベースアップ等支援加算」の前段階として、介護職を含むエッセンシャルワーカーの給料を9,000円ほどアップするための制度が2022年2月から、岸田政権の“肝煎り”政策として始まりました。

当時、国からは介護事業者に対する補助金として助成され、確実に介護職の給与に反映することが条件となっていました。

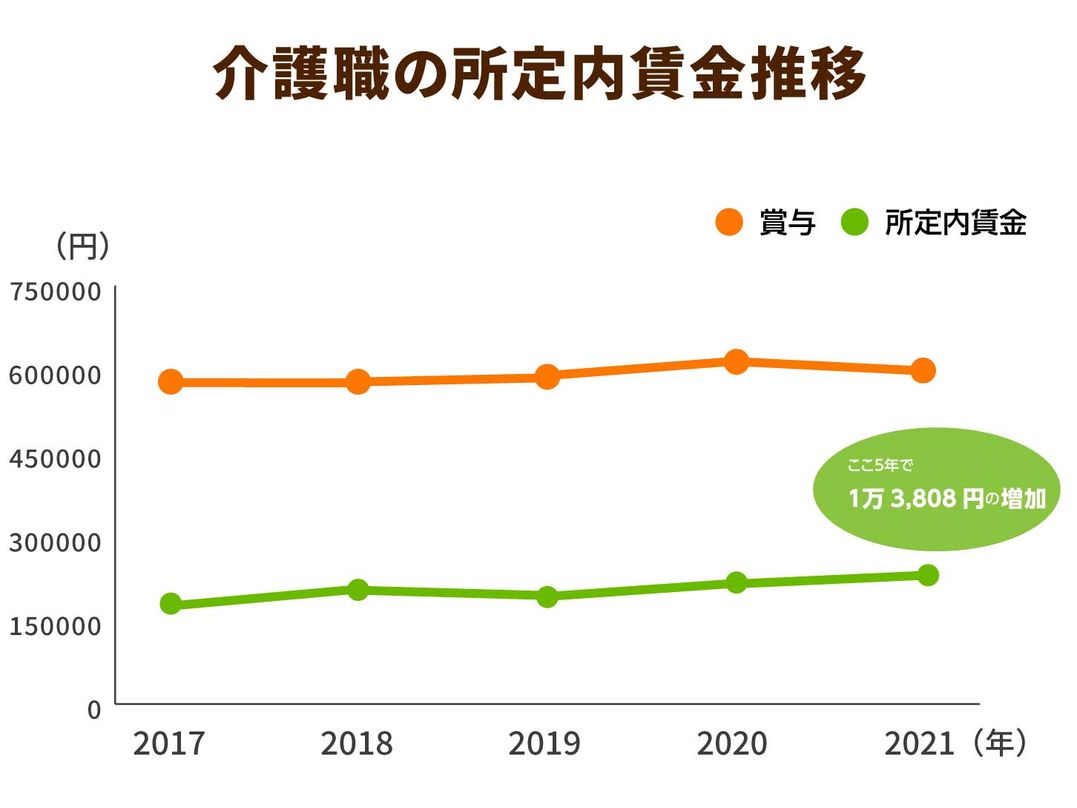

これまでも処遇改善加算などによって、介護職の給与はわずかながらアップしています。『介護労働実態調査』の最新版によると、毎月定額で支払われる所定内賃金は前年比で1,834円増加。5年前の2017年時と比較すると、1万3,808円のアップになっています。

この調査では、2022年2月からの補助金の効果はまだ含まれていないので、来年の結果はさらに増えると考えられます。小濱先生の体感では補助金のうち5,000~6,000円ほどが給与に加算されていると考えているので、先の調査と比べると、大幅アップになる可能性があります。

ベースアップ等支援加算は、この補助金を加算制度として切り替えたものです。つまり、介護事業所に渡る金額に変わりはないので、給与はほぼ据え置きになると予測されています。

ただ、一時的な効果ではなく、算定できれば持続的に給与に反映されることになるので、ベースアップにつながっていることに間違いはありません。

経営者と介護職がタッグを組むことが大切

頭がこんがらがってきました…結局、ベースアップ等支援加算じゃ、給与アップは期待できないんですか?

そんなことはありません。この加算の最大の特徴は、利用者が増えればそれだけ加算の報酬も増えるからです。

小濱先生

小濱先生加算額が増えれば給料に直接反映される!

処遇改善加算もベースアップ等支援も同じことですが、この加算は基本的に事業所には1円も残らない加算になっています。むしろ加算を算定するために事業所が持ち出しをしなければならないケースもあるほどです。

また、毎月の請求金額で加算額が増えるので、利用者が増えれば増えるほど事業所に支払われる報酬は増加します。

加算の報酬額が増えた分は、給与に反映しなくてはならないので、そっくりそのまま介護職の給与アップになります。

つまり、職員のスキルが高く、利用者がどんどん増えている事業所であれば、給料はぐんぐんアップしていくことになります。ベースアップ等支援加算の場合は必ず月給に反映されるので、成果がダイレクトに給与に影響するのです。

大切なのは、事業者と職員がこの仕組みを理解して、互いに利用者を増やしていく取り組みをすること。事業者は職員に対するスキルアップを援護し、職員はそれに応えて利用者の満足度を上げていけば、相乗効果によって、事業所の収入も介護職の給与もアップします。

要するに、「経営者も職員もお互いに工夫を凝らして利用者を増やしてください」という加算なのです。

成果を上げられれば、しっかり給料が増えるって何だかいいですね!あれ、お笑い芸人と似てるかも!!