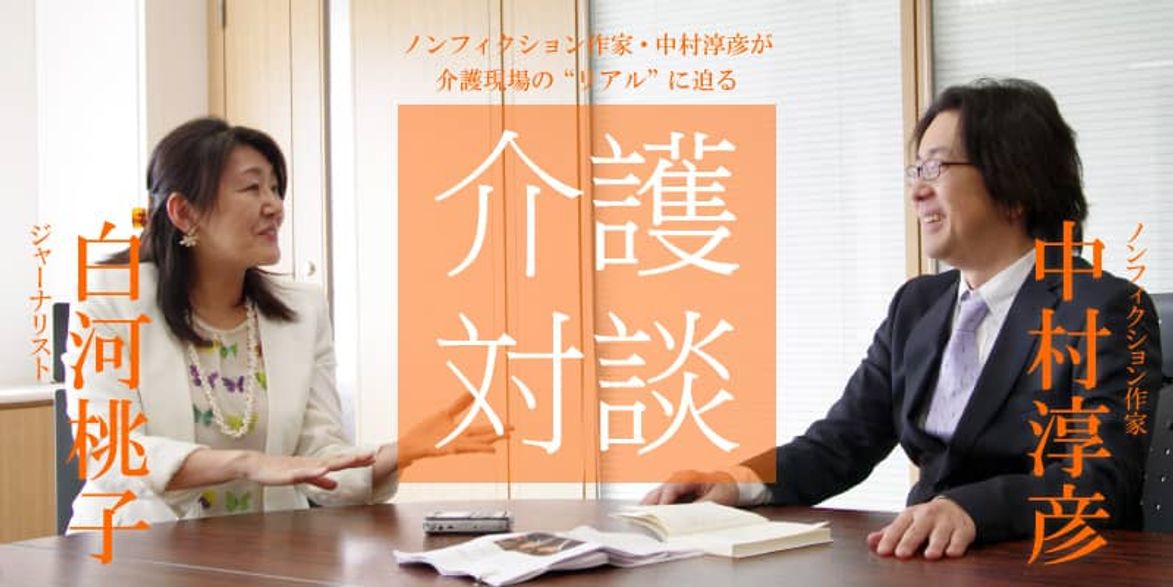

白河桃子

白河桃子 中村淳彦

中村淳彦取材・文/中村淳彦 撮影/編集部

男女の役割分担の意識を逃れて、男性も女性も楽になって協力しあえる道はないのか?(白河)

中村 白河さんは「婚活」という言葉を広めた少子化ジャーナリストで、昨年から首相官邸で行われる一億層活躍国民会議の委員です。政府の3本の矢には「介護離職ゼロ」が掲げられ、介護業界も注目しています。そして、最新刊『「専業主夫」になりたい男たち (ポプラ新書)』を出版されました。

中村

中村 白河

白河白河 今は11万人の夫が妻の扶養に入っています。そんな主夫たちの取材をしたのが新刊なのですが、誰にも無縁な話ではないですね。

子育て世代の話で、夫がある日突然退職をしたり、メンタルが病んで会社を辞めたみたいなケースが増えているんですよね。夫が家にいて、突然働き手が交代するみたいな可能性があるわけです。今のままで、そのとき夫は主夫になれるのか。主夫になった理由は、病気、妻の転勤、年収差、そして介護もありました。

中村 「男女の役割を考え直そう」という白河さんが長年取り組まれている問題ですね。介護職は7~8割が女性で、介護業界にも大きくかかわる問題です。女性側からみて今の男性はまずい。「夫が働き手で、妻は100万円以内の収入で扶養」という社会システムを変えたいって話ですよね。

中村

中村 白河

白河白河 これからの時代、専業主婦の安泰は難しい。世帯収入の下落が続いて、妻が100万円以内のパートでは生活ができません。老後も危ないですし、男性の年収が下がって1人の働き手では家庭を支え切れなくなっている。結婚難もそこが要因です。その問題がまず大前提にあります。それに男の人も働くしか選択肢がないって今の社会は厳しくなっていますよね。精神疾患が増えていますし。

中村 介護職は女性の比率と非正規率が高くて、平均年齢は40歳くらいで他産業より年齢は高いです。共稼ぎや扶養が前提で、安くても働くだろうって意識が産業に根づいています。

中村

中村 白河

白河白河 保育士も同じですね。女性の仕事は安くてもいい。若い女性には親がいるし、年配なら夫がいるだろうからという前提ですが、それが崩れている。そんな状況で共稼ぎになると、女性の負担が大きくなりますよね。家庭の役割分担が機能しなくなっているので、すべてのことがうまくいかなくなっている。その結果、少子化になってしまう…と。今までの男女の役割分担の意識を逃れて、一度リセットして、男性も女性も楽になる、協力しあえる道はないのか?という議論です。

中村 男性は疲弊して精神が病んで、女性は仕事と子育てと家事に追われて、65歳以上の単身女性の半分以上が相対的貧困で。自殺者が増えて少子化が止まらなくて…と、不幸な話が蔓延しています。

中村

中村 白河

白河白河 過去の男性だけが稼ぎ、女性がパートというのは結局、お互いを無力化する夫婦の形だったんでしょう。女性は相手と離婚したり、相手が亡くなると、すぐに貧困化したりします。お互いを無力化した結果、あまりいいことがなかったなと思いますね。

中村 なるほどね。これかの世代は、お互いが兼業主婦、主夫でいいじゃないかって提案ですね。働き手が交代することに、まだ僕は大きな違和感がありますが、それは社会がまだ変わっていないからでしょうね。

中村

中村 白河

白河白河 主夫って言葉は、今までの男はこう、女はこうって意識に対してインパクトがあるんです。今までの女性は家事という役割分担の考え方を、居心地が悪くさせるというか。だからイノベーションなんだと思いますね。最初は男も女も反発する。女性は『男を養うなんて冗談じゃない』とか、男性の方は『それはヒモじゃないの』みたいな。みんながザワザワするんですよ。

妻が正社員を辞めると、1億円から1億7,000万円の損失。夫が働く女性を応援すれば1億円以上は持ってきてくれる(白河)

中村 現状は男女それぞれに問題はありますが、どちらかというと男の方が変わらなきゃいけない部分が多いですね。具体的に男がどう変わっていけばいいのでしょう。?

中村

中村 白河

白河白河 男の人も二人の子どもですから、子育てを一緒にやるのは当たり前。家事だって、大人なんだから自分のことは自分でしましょう、という感じです。女性の方は、経済的に夫だけに頼るのではなく、しっかり自分も稼ぐ覚悟を持つというか。どちらも変わっていく覚悟をしていかないと、変わっていかない。

中村 介護職は正規も非正規の人も、共稼ぎの女性がめちゃ多いです。自分で稼ぐという意識を一応は持っているのですが、やっぱりなかなか管理職になったりするのは難しい。仕方ないですが、能力的な限界を感じることは多いです。

中村

中村 白河

白河白河 管理職にならなくても、ある程度賃金がもらえるといいのですが。今、女性は老後に貧困が待っている時代。どうして貧困になるかというと、専業主婦をしている間に働く力を奪われたからですよ。だから子育て後に、稼げない人になっちゃっているんです。女性が仕事を辞めて、ある程度の子育て中のブランクがあると、4人に1人しか正社員に戻れない。300万円以上の年収を回復できるのは僅か10%なんですね。

中村 介護の低賃金問題が直結している話ですね。介護業界は子育てが終わった女性が稼ごうと覚悟して入ってきても、そもそも全産業並の賃金は払うつもりはない。夫の収入に依存する扶養時代の名残で、安くても働くだろうって制度設計しているからですよ。

中村

中村 白河

白河白河 だからもっと女性を応援するような社会に設計を変えていかないとならないのですね。妻が正社員を辞めてしまうと、世帯として1億円から1億7,000万円の損失があります。働く女性を応援すれば、1億円以上は持ってきてくれるのですよ。

中村 そうか。男性が生涯賃金1億円アップさせるのは、すごく大変。けど、働く奥さんを応援するだけで、そうなるんですね。

中村

中村 白河

白河白河 だから男性は自分の出世をちょっと犠牲にしても、奥さんを応援するほうがお金になります。お得なのです。

介護職の労働問題には低賃金とかいろんな問題があるけど、長時間労働が一番まずい(中村)

中村 白河さんが参加する一億層活躍国民会議は、安倍政権が掲げるGDP600兆円、希望出生率1.8、介護離職ゼロを実現させるために各界の識者が集っています。

中村

中村 白河

白河白河 一億層活躍国民会議がなぜ始まったかというと、よく安部総理が「成長と分配の好循環」って言っていますね。アベノミクスの成長を、今度は分配する時期ということです。3本の矢の実現を軸に始まって、今は方向性がどんどん絞られています。

中村 委員の方々はみんな専門性がある方で、介護の識者の方も何人か参加されていますね。新聞を読んでいると、安倍政権では「働き方改革」がかなり優先事項の上位にきている印象です。僕は介護のブラック労働に悩んだ経験があるので、これは素晴らしいです。

中村

中村 白河

白河白河 働き方改革の一つは、同一労働同一賃金。これは介護業界、かなり関係してくると思います。それから定年延長、これもすごく関わってきますね。まだ具体的な年齢はわからないけど、元気な限り働くということですよ。それと総労働時間の抑制等を含めた、長時間労働是正がある。そうなってくると、すべての業界に関係してくることになりますね。

中村 僕は低価格で高齢者を長時間預かるお泊りデイサービスという業態にかかわって、介護のブラック労働問題に気づきました。女性も含めた末端の介護職員は使い捨てで、精神病養成所になっています。介護には低賃金とかいろんな問題があるけど、長時間労働が一番まずいと思いました。

中村

中村 白河

白河白河 中村さんの「崩壊する介護現場」を拝見して、その問題を知りました。介護業界の方々からヒアリングすることもあるのですが、書類をせっかくIT化しているのに手書きも残しているとか。それって単純に2倍以上の労力じゃないですか。意味がまったくないんですね。

中村 人手不足の中で、そういうことが多すぎるんです。それと、蔓延しているのはブラック労働で、雇用者が被雇用者の介護職員と36(サブロク)協定を勝手に結ぶみたいな。みんな法律を知らないから、みなし残業の上限を最初からシフトに組まれたりしています。月の労働時間は168時間のはずなのに、なぜか入職したら213時間働いているみたいな。さらにサービス残業が加わるケースもある。これは壊れます。

中村

中村 白河

白河白河 36協定は特別条項になると、上限がないんです。介護業界はほとんどが中小企業ですよね?中小企業だと時間外の割り増し賃金も安くて、現状の1.25から1.5に拡大しようって議論がされていますよ。

長時間労働がこんなに注目されるのは初めて。時間はかかるけど、本当に法律は変わるかもしれないです(白河)

中村 サービスの種類で変わってきますけど、昨年の介護報酬の削減で中小企業はまず儲かっていないですよ。割増賃金をアップさせても、お金がないから払えないでしょう。低賃金問題は経営者が搾取しているだけだったら、そういう規制をかければいいけど、介護に関してはそういう問題じゃないですね。

中村

中村 白河

白河白河 そうなんですね。介護保険の初期はディスコなどを経営していた人が参入して儲かっている雰囲気だったのですが、もうその名残もないんですよね。私の友人で介護経営者がいるんですが、「大都市圏を中心に介護業界からどんどん人が離れてしまって、東京で箱ものを開業しても働く人がいないから意味がない」って言っていましたよ。

中村 その通りですね。みんなに見放されているのが、今です。やはりブラック労働、違法労働を改善しないと、どうにもなりません。まず介護職の使い捨てをやめさせないと、いつまで経っても人手不足ですよ。

中村

中村 白河

白河白河 働き方改革は最初から決まっていたテーマですけど、最初は具体的な内容までは言及されていませんでした。それが今年に入って、総労働時間抑制という具体的なテーマが出てきた。総労働時間抑制っていうのは法律を変えるってことです。かなり踏み込んだ発言と思いましたね。ロビイングをしている方々も、初めてのことと言っていますね。

中村 へー、すごい。じゃあ労働基準法が変わるかもしれないのですね。ホワイトカラーと介護職のような労働集約型で全然違ってきますが、介護現場を経験した僕の感覚では、月の労働時間は現在の基準の168時間に、せいぜい残業20時間でおさまってほしい。36協定を悪用するブラックな介護法人とか、長時間労働を前提としたサービスが多くて、一網打尽にできるような結論を期待したいですね。

中村

中村 白河

白河白河 長時間労働に関しては小室淑恵さん(ワークライフ・バランス社代表取締役社長)が、この10年くらい取り組んでいます。総労働時間抑制等という言葉を使って、長時間労働がここまでクローズアップされたのは初めてと言っていましたよ。本当に法律は変わるかもしれないですよ。時間はかかるでしょうけど。

中村 僕は介護現場で何人も長時間労働で健康な人が壊れる姿を見てきましたが、もう絶対的に良くないことです。壊れてしまったら立ち直るのに1年くらいかかるし、他に行き場所のある人は介護には戻ってこない。

中村

中村 白河

白河白河 保育業界も実は長時間労働で、人材がいなくなるのは同じ。保育人材は若い人が多くて、保育士は子育て時期にはいると、辞めちゃう。潜在保育士がたくさん生まれてしまう。低賃金もそうですが、長時間労働も保育士不足の背景にあります。保護者が長時間労働だとお預かり時間がどんどん伸びて、保育士も長時間労働になる。結局、自分の子供ができると両立できないということです。

中村 自分や自分の子供の方が、仕事より大切なのは当然のことですね。悪い循環だ。後半も引き続き、働き方についての話をお聞かせください。

中村

中村