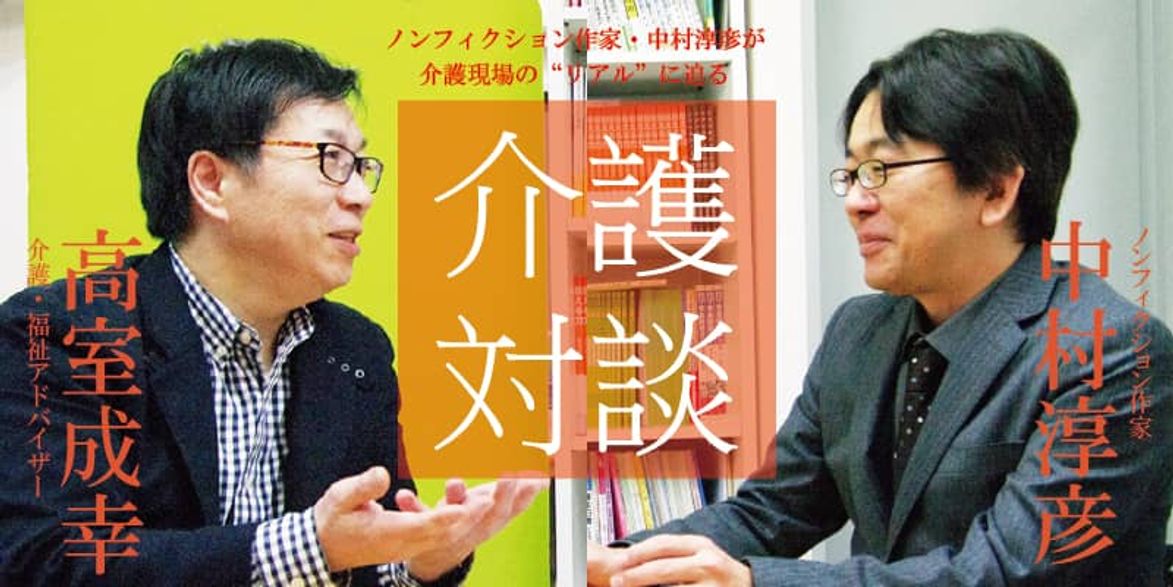

高室成幸

高室成幸 中村淳彦

中村淳彦取材・文/中村淳彦 撮影/編集部

介護やケアマネジメントは「思い」ではなく「技術」として取り組むべき(高室)

中村 前編で高室さんから「福祉の産業化は絶対によくない」という話がでました。産業化というのは簡単に言えば、需要と売上優先で施設を建てまくり、低価格競争が始まって、介護職たちは合理化によって労働量が増えて賃金が下がるみたいなことになる。

中村

中村 高室

高室高室 なぜか5年~7年ごとに産業側の参入組から介護業界をグジャグジャにする人物が現れてきます。彼らの特徴は健気な理想論と精神論でセルフブランディングしている点です。そして法律の網を巧みに抜けたすれすれのサービスを作り出し、強引に利用者を集め現場に負担をかけても利益をあげようとしています。彼らの語る言葉や理想は一見心地いいですが、実際にやっていることを現場から情報収集すると「それって、なに?」みたいなことがあって。

中村 民間の急進的に新自由主義を訴えるベンチャー経営者たちが、自己啓発セミナー関係者と組んで、純粋な介護職たちにやりがいを叫ばせる。これって、どう考えても変ですよね。

中村

中村 高室

高室高室 業界のイメージアップのためのイベントをやるのはいいとしても、もっと切り口があるだろうって思いますね。

中村 「夢を持つ」「感動」みたいなことを何度も言いますよね。夢を持つこと、何かに感動することって極めて個人的なことで、100歩譲っても経営者は関係ないですよ。まともな人が眺めれば、介護職に就くって経営者に夢や感動までも指示されるの?みたいな。おそろしくて誰も近づかなくなる。

中村

中村 高室

高室高室 私は最近、研修で“思い”で仕事をしちゃいけないって話しています。“思いのある人”って一見カッコいいですね。では「思い入れのある人は好き?」って訊くと、多くの人はさらに頷きます。「じゃあ、思い込みの人は?」って尋ねると首を横に振ります。たしかに、その差は微妙です。“思い”を中心に据えた仕事ぶりは客観性を欠いた主観的な仕事になってしまうという警鐘の意味で話しています。

中村 同感です。例えば僕はフリーライターを長くやってある程度は結果を出していますが、“熱い思い”とか“熱い情熱”なんて一貫して1ミリもないですよ。冷静に8分の力で求められていることを提供するだけじゃないですか。それってなんの仕事でも同じですよ。

中村

中村 高室

高室高室 思いを持つことは素敵ですが、それを形にするためには技術と経験がないと。だから介護やケアマネジメントは技術として取り組むべきなのです。例えば“寄り添う”って言葉がありますが、その言葉自体が極めてわかりにくい。だからケアマネジャーの研修では具体的に“寄り添う”ことを具体的な技術に落とし込んで教えています。

中村 介護に限らず、どんな仕事でも仕事ができる人は、意外と醒めている。絶妙な距離感をもって仕事をしている。一生懸命思い込もうとする人ほど潰れやすく、介護関係の仕事では思いが大きくて潰れる人がいるんですが、そういう人は本当に気の毒。楽にやればいいのにって思います。

中村

中村 高室

高室高室 ただ、燃え尽き症候群のように潰れる人は、ちょっと減ってきているようです。介護保険初期の方が確実に多かった。だんだんと改善しているのならいいのですが、そこまで思い入れをしない、つらくなったら“リセット”と称して平気で事業所をやめて次に移る、という人も一部いるようです。

1年前まで介護福祉士はソーシャルワークとか地域援助論が免除になっていたけど、これは決定的にまずい(高室)

中村 ケアタウン総合研究所の高室さんといえば、ケアマネジャーの人気講師という印象が強い。著書「新・ケアマネジメントの仕事術 ―現場実践の見える化と勘所」(中央法規出版)は“ケアマネのバイブル”とまで呼ばれていますね。

中村

中村 高室

高室高室 ありがとうございます。ケアタウン研究所を立ち上げて5年目に書き上げた本です。当時、ケアマネ関連書には相談援助技法の本はあるけど、“マネジメント視点”で書かれた本がない、書ける人もいないとわかったので書きました。増刷につぐ増刷で8刷までいきました。去年、10年ぶりに大幅加筆し新版として出版しました。今のルールの範囲内でもノウハウ次第でこんなことができる、と様々なマネジメント・アイデアを盛り込みました。

中村 僕は介護事業所の運営しか経験がなくて、ケアマネは高齢者を紹介してくれる人ってイメージしかない。今日は高室さんにケアマネについても、詳しく訊こうと思っていました。

中村

中村 高室

高室高室 ケアマネジャーは合格した年度によって多い基礎資格と年齢層が異なります。簡単にいうと介護保険が始まった頃のケアマネはほとんどが30歳~40歳代、3割は看護師出身でした。介護福祉士は4割くらい。15年経過した今は、看護師は少なくなって8割近くが介護福祉士でしょうか。介護系のケアマネさんは介護サービスを利用することを目的にしたケアプランになりやすい。“介護サービスありき”なんですよね、どうしても。

中村 取得資格や出身の属性によって、プランが根本から変わるんですか。

中村

中村 高室

高室高室 そうですね。社会福祉士出身のケアマネだと、どちらかというと地域の社会資源を入れ込んだプランを作ります。それは地域福祉を勉強しているからでしょう。看護師出身になると医療色が強く、医療用語が散りばめられた看護計画のようなプランになってしまいがちです。本来、介護保険っていうのは自立支援です。介護サービスを使うことが目的じゃない。介護サービスはあくまでサポートです。いかにその人が在宅や施設で“本人らしい生活”が送れるかっていうプランを作らなければならないのに、出身資格が反映したプランになってしまうことです。

中村 地域の社会資源や医療のことをわからずにプランを組んだら、支給限度額内でどう介護サービスを使うかだけになりますね。

中村

中村 高室

高室高室 それがもっともまずい。試験にも問題があって、1年前まで介護福祉士はソーシャルワークとか地域援助論とか免除になっていました。介護福祉士にとって地域援助技術論を学ばないのは、決定的にまずい。地域の社会資源を使おうって国が言っているのに、肝心の領域を免除している。ケアマネに介護福祉士出身が増えたことで、介護サービスの利用を前提としたケアプランばかりになってしまったんです。そして訪問看護や訪問リハなどの医療サービスが少ない。この傾向は5年前の厚労省がやった全国調査でも明らかになりました。

ケアプランは本人の意向が最も重要なのに、それがないがしろにされているケースが多い(中村)

中村 僕も介護職時代はケアマネのケアプランに沿って介護をしていましたが、そう言われれば、利用者家族や介護事業所にとってどう使い勝手が良いかって視点ばかりだった気がします。

中村

中村 高室

高室高室 例えば良くないケアプランの例として、本人の意向欄に“トイレが間に合わない”とか、“歩くことができない”とか、本人ができないことばかりを書いたりする。本人がこれからどうしたいという意向が書かれていない。家族の意向も介護事業者への要望や注文ばかり。家族なりに何をするかも書いていない。これじゃ家族は介護事業所に介護を丸投げですよ。

中村 ケアプランは本人の意向が最も重要で、それに家族や地域や介護事業所がどう関わっていくかってことなのですね。

中村

中村 高室

高室高室 ケアマネには、本人の意向に沿って地域や家族を巻き込んだプランが求められるし、やらなきゃならない。研修中に「近隣にはボランティアなんてありません」みたいな意見があがる。だったら、今はないとしても1~3年後を目指してつくるアクションをとることも、ケアマネにとって大切な仕事です。

中村 確かに社会資源を生みだしましょうって、教科書にも書いてありますね。

中村

中村 高室

高室高室 あと、大卒と専門学校卒の違いっていうのもあるかもしれません。本来、大学教育は答えを教えるところではなく“なぜだろう”って問うことを教えるところです。一方、専門学校では“どうやれば良いか”の手法、技術を教えます。介護福祉専門学校卒の方は“どうやるか”って知識や経験はあります。でも“なぜ”と問う感覚に慣れていない人が多いとも感じます。だからアセスメントが現状把握、情報収集になってしまいがちで。生育歴や職業歴、家族歴や価値観までも含めた全人的な深いアセスメントとならないんです。「ケアプランはどう書けばいい?」「こう書けばいいんですね」となりがちなケアマネは、肝心な目の前の利用者さんを理解し支えるスタンスになり切れていないと思います。

ケアマネの質は全体的に上がってきていますよ(高室)

中村 しかし、見ている感じだと、ケアマネはいっぱいいっぱいって人が多い。請求のある月初めとかボロボロじゃないですか。さすがに社会資源を生みだすのは無理じゃないですか?

中村

中村 高室

高室高室 2015年4月から地域ケア会議が始まりました。ケアマネに社会資源をつくりだすのは無理なら、地域包括支援センターがあるのだから“○○の地域にこういうボランティアがあったらいいよね”とか、“○○地域の人はこんなことに困っている”って希望とか実情を伝えるだけでいい。1人でやるのではなくて、包括と連携して必要な社会資源をだんだんと育てていけばいいのです。

中村 ケアマネって、そのような深い仕事なのですね。個人の知識や経験、技術や人脈がストレートに反映される仕事のわりには、能力が高くて目立つってケアマネって少ないですよね。

中村

中村 高室

高室高室 いえいえ、なかなか優秀なケアマネさんも育っています。認定ケアマネジャーという任用資格はひとつの目安ですね。これからのケアマネは、自分の得意分野を持っていた方が良いでしょう。軽度が得意、認知症や要介護4~5が得意、看取りなら訪問看護の経験があるので任せてとか。その点では医師と一緒です。自分の仕事に特徴を出すことです。トータルでなんでもできるけど、特にこれが得意分野みたいな、ね。個人だけじゃなくて居宅介護支援事業所としてもその意識を持つことは大切だと考えます。

中村 けど、なかなかその領域までいかないのは、ケアマネが辞めちゃうからじゃないですか。みんなすぐ辞めちゃいますよね。10年選手は少ない。

中村

中村 高室

高室高室 おっしゃる通りです。でも介護支援専門員って仕事が生まれて15年ですから、まさにこれからの仕事です。厚生労働省も主任専門介護支援員が地域のケアマネにOJTを積極的にすることを推奨しています。これは2年後からスタート。この制度が本格的に動くと、ケアマネも師匠は誰だ、みたいな状況になるはずで、確実に知識や技術は上がる。ケアタウン総合研究所のケアマネ研修もユニークなテーマでどんどんブラッシュアップしていく予定なので、これからのケアマネに期待してほしいです。

中村 地域ケア会議や高室さんの研修で技術をあげて、地域に能力の高いケアマネが現れるってことですね。それでは期待していますね。

中村

中村