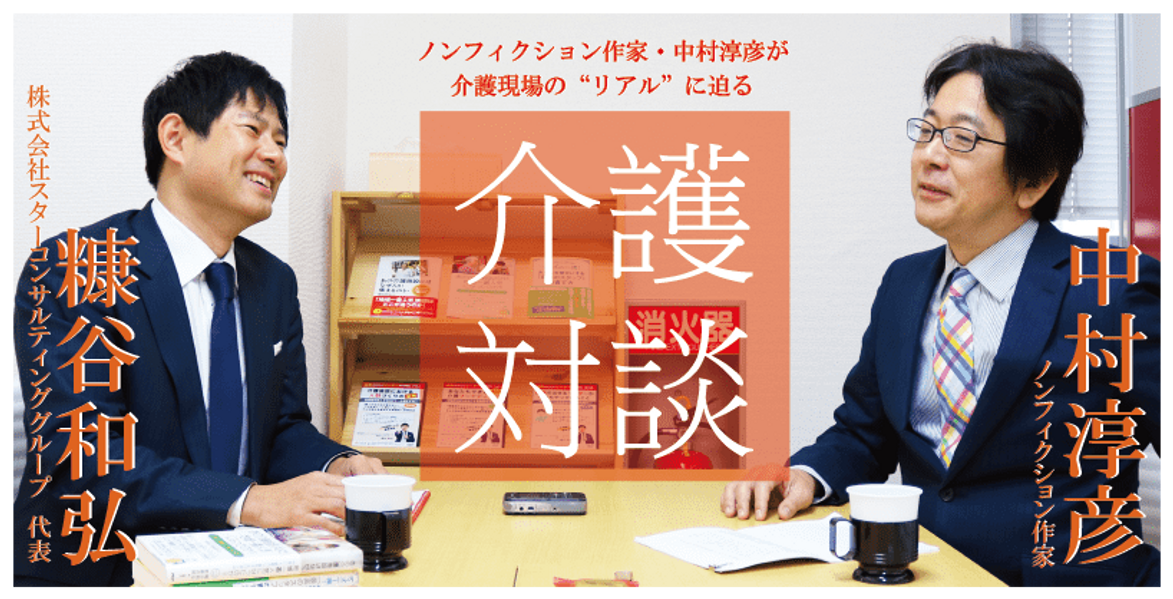

糠谷和弘

糠谷和弘 中村淳彦

中村淳彦取材・文/中村淳彦 撮影/編集部

情報を先にキャッチし、その対応策をお伝えできるのがコンサルタントの強み(糠谷)

糠谷さんはスターコンサルティンググループ代表で、介護事業所に特化したコンサルタントの第一人者と呼ばれています。同時期に僕も出版があったので覚えていますが、著書「あの介護施設にはなぜ人が集まるのか」(PHP研究所)は売れていましたね。介護分野の書籍は、基本的に書店では売れないので、異例のことです。

中村

中村 糠谷

糠谷介護分野に関しては、2000年に介護保険が始まった当初から船井総研でコンサルティングをしていました。2000年当時、介護に特化したコンサルはゼロに近かった。だから、介護施設にお邪魔していろいろと見させてもらいながら、何がこの業界の課題かと、一つひとつ見つけていきました。

糠谷さんは元JTB。数年間旅行会社で働かれてから、2000年に船井総研に転職。介護保険施行と同時に、介護事業のコンサルをはじめられた。介護だけではなく、どの産業も10年~20年に一度くらいは大きな転機がある。その時流に乗ったのは、もう運命みたいなものですね。

中村

中村 糠谷

糠谷当時の船井総研はかなり自由でした。先輩はほとんど会社にいなくて、自分でテーマを見つけ、問題意識を持って勉強しなさいという社風で、誰かが教えてくれるというわけではない。先輩の背中を見て育つんです。船井総研は7割~8割は新卒。私は中途入社ですから、同い年の新卒と6年~7年もキャリアの差があるわけで、みんなと同じことをやっても無理だなと思った。当時、ちょうど介護保険が始まったので挑戦してみようと。

まったくの異業種、勉強できる環境もない中で、現場に入り込んで勉強していったと。絶妙な時期で始めたので隙間があったわけですね。以前、宝島社の蓮見社長がテレビで「すべては異端から始まる」と言っていて、本当にその通りと頷いた。その言葉を思い出しました。

中村

中村 糠谷

糠谷船井総研には優秀なコンサルタントが多い。学歴も高いですし。その中で、中途入社で何もできない私は、まず先輩の仕事を手伝うところから。昼間は観光業のコンサルをしながら、夜中に介護の勉強を必至にやる、みたいな状況で、隙間時間に介護事業所にお邪魔して、自分で研究して、セミナーを開いたりして今に至っています。

目的を持って勉強しても、2~3年はかかりますよね。船井総研の信用とブランド、それに介護という、その後の時流に乗るテーマを見つけたことで前に進めたと。それにしても、2000年の段階で介護業界に目をつけて行動したのはすごい。ちなみに今評判の悪いAV業界は、私がライターとしてやっていた分野ですが、90年代半ばの業界大変動の潮流に乗ったDMMは大会社となりました。当時は多くの介護事業所と変わらない中小企業でした。

中村

中村 糠谷

糠谷今は全国に相当な数のクライアントさんがいます。今日も午前中に講演だったのですが、お陰様でご依頼もかなりいただいてます。全国で「このビジネスモデルが収益性が高い」とか、「こうすれば稼働率が上がる」とか。最近だと、「こうすれば人材不足が解消する」など、講演を聞いてくださった方がコンサルティングを依頼してくれます。

しかし、コンサルの方に対して失礼かもしれませんが、社長たるものがどうして他者にすがるのでしょう?介護経営者向けのセミナーはあまりに多いし、洗脳みたいな状態になっている人もいて不思議です。

中村

中村 糠谷

糠谷介護は3年ごとにビジネスモデルが変わるのですが、我々のようなコンサルタントの方が情報を先にキャッチできるし、その対応策をお伝えできる。コンサルは早く情報を掴める環境を常に作っています。個人的に、情報源として審議会に出ている方もいますし、それ以外にもいろいろな人脈があります。その情報に加えて、そもそもの専門分野であるマーケティングのノウハウを活かして指導しています。

中小企業が多いのと、コロコロ変わる“制度ビジネス”であることがセミナー流行の理由ってことか。たしかに、現場に入ろうとしても経営者は時間がないし、多角経営の人は介護に特化して研究しているわけではない。そこでコンサルの登場ってことですね。

中村

中村 糠谷

糠谷私の大きなアドバンテージは2000年からやっているってことです。3年ごとの改正があって、だいたいどこに向かっていくのか予測が立つ。今回はこうだったら、こっちにいくに違いない、とか。ここ最近で介護業界に参入してコンサルタントを始めた人には負けない自信がありますね。

表向きはプラス改定の話が出ているが、楽観視はできないと思っている(糠谷)

読みが効くってことですね。重要だと思います。介護保険審議会の審議は最終段階の真っ最中で、財務省は一貫して「社会保障費を抑えろ」とずっと言っています。どうなると思いますか。

中村

中村 糠谷

糠谷表向きは0.54%のプラス改定なんて話が出ていますが、私はまったく楽観視はできないと思っています。結局、事業ごとの経営実態調査で、特養とか特定施設とか、老健などは、想像以上に厳しい数字だった。そこは現状維持か、ちょっとプラスする。逆に、デイサービス、訪問介護などはグッと削ってくるんじゃないかと。

デイサービスは経営実態調査で5%弱の利益がでていましたが、前回の改定で小規模が苦しくなって沙汰されて、残ったところは規模拡大や経営効率化のための投資をした結果ですよね。そこで「儲けすぎ」みたいな解釈は、ちょっと気の毒です。

中村

中村 糠谷

糠谷前回の報酬改定はマイナスだったのに、処遇改善加算のプラスを足してマイナス幅を小さく見せた。このロジックでいくと、今回は処遇改善加算1.14%プラスなので、最初からその下駄がありきで話が進んでいくでしょうね。

前回改定はマイナス2.27%でした。その詳細を伺いたいです。結局、国が見ているのは世論。内容のディテールはどうであれ、全体でプラスという発表ができればいい。結局、財務省の希望通りにならない流れは、本当に介護は危機的状況にあるってことですね。

中村

中村 糠谷

糠谷前回はマイナス4.48%だった。そこにプラスで処遇改善加算2.21%を足した。このギャップが2.27%だったわけです。事業所は、本当は4.48%を削られているわけですね。

デイサービスセンターは絶体絶命の状況にあると言っても良い(糠谷)

しかし、そのロジックを使いながらも全体として現状維持に近い。もっと酷いことをするのかなと思っていたので意外でした。何が効いて現状維持に近い結果となったのでしょう。大したロビー活動をしているようには見えませんでした。

中村

中村 糠谷

糠谷中身はひどいですよ。例えば、厳しくなるのはデイサービスセンターですね。2006年から3-5、5-7、7-9の時間帯で金額を設定して、2時間ごとの区切りがずっと続いていた。ところが次の改正では1時間ごとになる。そうなると3-5の事業者は、3時間ちょっと。5-7は5時間ちょっとで営業していますから、それらの事業者はほとんどが一つ下に切り下がるわけです。

ワンランク下げるとなると、悲観的に見れば前回同様10%程度ダウンもあり得る。そうするとデイサービスは全国に4万4,000施設、そのほぼすべてが10%ダウンの報酬になる可能性ですか。

中村

中村 糠谷

糠谷想像通りのことが起きたら、大変なことになると思いますよ。さらに介護報酬の基本部分も下がるでしょうから、絶体絶命の状況にあると言っても良いかもしれません。

それに、前回の改定では小規模がターゲットにされて、規模を大きくして経営を安定させるという抜け道があった。次の改正ではその抜け道も塞ぐということですね。いつも思うのですが、潰すような策にするなら最初から許可を出さなきゃ良いのに。あとは、銀行もお金を貸さなければ良いのにって思います。不幸しかない。

中村

中村 糠谷

糠谷やはり規模を大きくした方がスケールメリットが効いて利益率が良い。今回はそこに手を入れようとしていて、751人以上の大規模は、もっと下げるという話があります。審議会では“圧縮”という言葉が出始めていますね。

時間設定を変更して、最悪では10%弱のダウン、報酬もどんどん下がるとなると、すごい話ですね。“絶対絶命”という言葉があちらこちらで叫ばれますね。

中村

中村 糠谷

糠谷すごい話です。延長して一つ上の枠にいけるのであれば、いきましょうと声をかけています。例えば、5時間超でやっているのであれば、少し伸ばして6時間超にしようと。しかし、それも理由がないと1時間伸ばすことはできない。だから「利用する理由」を作って、キチンとその枠を狙うようにしていこうと。でも、日本の労働法では、1日8時間勤務なわけです。

デイの多くは7-9で7時間強のケアプランで動いている。7時間超の事業所が、一つ上の8時間超に上げたら、週40時間勤務を超えてきますね。ブラック労働が社会問題化されてせっかく減ってきたのに、逆戻りの可能性がありますね。

中村

中村 糠谷

糠谷送迎すると労働8時間、稼働9時間の枠に収まらない。だから、次の改定は逃げ道のない構造になっているんですね。しかし、マイナス分を取り戻す方法がないわけではない。「現状維持」のためには、なるべく定員ギリギリまで広げた方が良いですね。仮に報酬が下がっても、定員をそれ以上に増やし変動費分のコストが上がらなければ、なんとか利益は維持できます。

あらゆる場面で、スタッフの負担軽減を考えていく必要がある(糠谷)

デイは5%弱の利益ですが、時間の区切りで10%のダウンに介護報酬減のダブル。最悪な話になってきました。もう潰れろってメッセージですね。職員数は現状維持か減らす中で、利用者を増やし、さらに自立支援介護みたいなことも言いだしている。無理ですね。

中村

中村 糠谷

糠谷例えば、20人利用のところを22人に、40人利用のところを45人にできないかという話をしています。あとは、業務の合理化ですね。私がお伝えしている合理化は、何かをやって何かをやめようってことではない。メリハリの中で合理化しましょうっていうのが一点と、あとは動線管理とか過剰介護をやめていくことによる合理化です。

過剰介護とはどういうことを指しているのでしょうか。お金を払えないんだからサービスを縮小するのは当然ですね。何ごともバランスが崩れると悲劇が生まれます。

中村

中村 糠谷

糠谷利用者ができることなのに、スタッフが「おもてなし」の名目でやってしまっていることがけっこうある。例えば、ご飯をよそうとか、お茶を配るとか。できることを利用者にやってもらう。それで、スタッフの負担は軽減できる部分はあります。メリハリをつけながら、どう負担軽減していくかってことですね。

利益をすべて吹き飛ばす改定をしちゃうと、一度始めたことを簡単にやめるわけにはいかないから、出費を減らすしかないですよね。糠谷さんみたいな方のコンサルがないと、最低限の人員で外出やめるとか、冷暖房撤去とか食事は古米に梅干し一つとか。誕生日、敬老会、クリスマス、全部廃止とか。そういう事業所も出てくるでしょうね。

中村

中村 糠谷

糠谷そうならないためにも、一日あたりのいろんな業務を、時間計測して研究するわけです。私は、「早急に現場に出てここを圧縮できたらこうなるよね」って業務軽減策を考えなければなりません。最近の例でいうと、ショートステイの荷物チェック。全部チェックして書いていくと、入所・退所で合わせて30分~35分がかかっているものを、あるシステムを入れて20分以下にしました。こうして、あらゆる場面で負担軽減を考えていく必要があります。

前回の改正以降は、適性な人員の中でやることが増える、報酬が下がるから人員数は絶対に増えないし、人件費率を上げようがない。大変なことになりました。引き続き後編も、次回の介護保険改正についてお願いします。

中村

中村