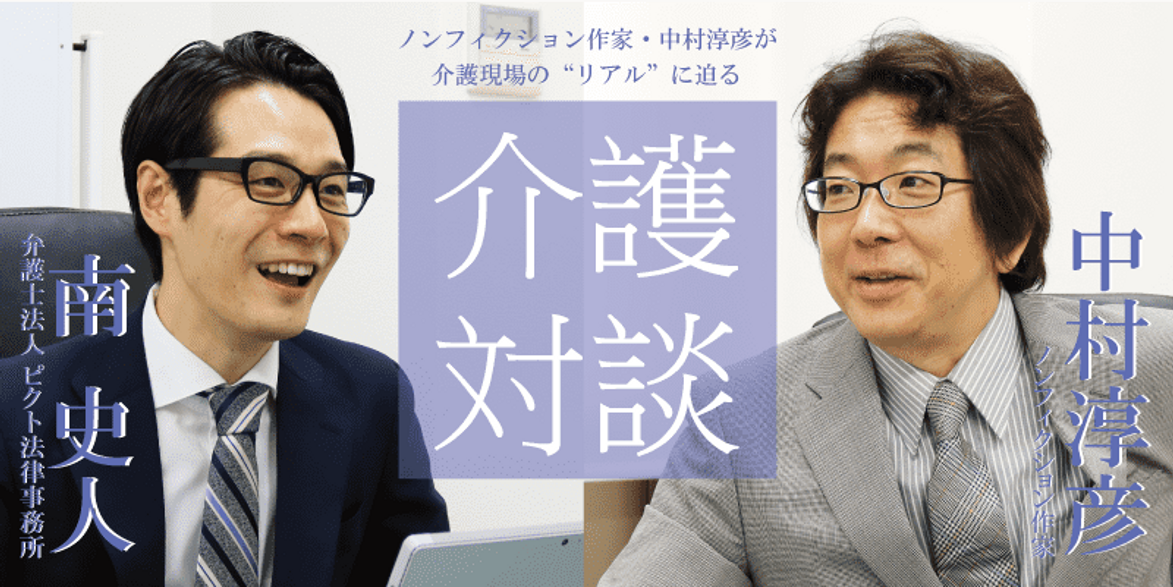

南 史人

南 史人 中村淳彦

中村淳彦取材・文/中村淳彦 撮影/編集部

懲戒解雇じゃないからといって、簡単に認められるわけではない(南)

介護現場はセクハラも多い。介護経験をもとに「ルポ中年童貞」という本を書いたことがあって、まあ自分が実際に見てきた出来事だけど、10代の介護職の女の子のブラジャーの線を、中年童貞介護職が後ろから指でなぞるのを繰り返したというエピソードを載せました(笑)。被害者は置いておいて、笑うしかない。

中村

中村 南

南それは完全にセクハラですね。セクハラもパワハラと同じで証明するのが難しい場合が多いです。

彼はネットのナンパ情報を信じ、指で線をなぞりながら耳元でなにか囁くことを繰り返したという。当然、大問題になってやめろと言っても「俺、そんなことしてないよ。彼女がやれって言ったんだよ」みたいな、訳のわからない言い訳ばかり。

中村

中村 南

南はは。そのエピソードは立派なセクハラなので、事業者はまずいです。繰り返しとなると、加害者に対して会社としてどう対処したのかが問われます。

やめるまで注意するしかない。しかし、人手不足なのでセクハラを繰り返すからとクビにするみたいな選択肢はなかった。夜勤は誰が代わるのってなるし、どこも似たような状況だと思う。

中村

中村 南

南セクハラもパワハラも、会社側は適切に対処する必要があります。被害者と加害者の両方から事実を調査して、他の従業員からも聞き取りして事実を確定して、就業規則に懲戒の定めがあるので処分を決める。

注意して始末書を書かせて、繰り返すともっと重い処分になるわけですね。一度で解雇となると不当解雇の可能性がある。

中村

中村 南

南一番重い懲戒解雇になると、なかなか認められません。相手が懲戒解雇を争ってきたときは、懲戒解雇として有効なのか有効じゃないのかというのが問われることになってきますね。

セクハラやパワハラなら、時間のかかるその手順でいいでしょうが、高齢者への虐待や虐待の疑いは早い対処が望ましい。「もしかしたら」って段階で解雇したいというケースもある。一か月分の給与を渡して通常解雇は、どうなのでしょう。

中村

中村 南

南それもなかなか難しいです。懲戒解雇じゃないからといって、簡単に認められるわけではありません。後でその解雇は無効、ということを相手側が言いだしたら争いになります。どうして重い処分をしたのかが問題になって、解雇が無効になることがけっこう多いです。

介護給付の返還に困って相談に来る方が多い(南)

虐待は認知症高齢者に対して、密室で行われるので警察でもない限り、証明するのは困難です。虐待の疑いがあるときは、なんとか話して退職届を出してもらうことをしなければならないと。荒さがしをして言いがかりをつけるみたいなことになりますね。虐待を未然に防ぐなら、それも仕方がない

中村

中村 南

南退職届を出してもらっていれば大丈夫ですよ。問題になるのは労働者が納得していないのに一方的に解雇すること。退職届を提出してもらって、労働者側から何日で退職しますってことになれば問題ないです。だから、解雇をするのではなく自主退職の方向に持っていかないと事業者にはリスクがあるわけです。まあ、会社のけじめの問題としてあえて解雇を選択することもありますが。

しかし、行政の上からの圧力みたいなのがあっていつ返還請求が来るかわからない、現場ではパワハラ、セクハラたくさんで容易に解雇もできない。モンスター化する家族も多い。さらに、介護報酬は削減傾向で3パーセントでも儲けすぎみたいなことが言われる。みなさんよく、そんなリスクだらけの割に合わない仕事をするなと思いますよ。

中村

中村 南

南私の場合は介護給付の返還に困って相談に来る方が多いですが、時効期間が5年間というのが大きいです。やっぱり長すぎるし、もしものときに本当に厳しい。

本当に遥か前のことをつつかれて返せとなる。零細事業所だったら破綻します。やっぱり法律事務所には、零細事業者に最悪ケースの逃げ道みたいなことは用意してほしい。例えば支払いしないで法人を潰しちゃうとか。

中村

中村 南

南会社が廃業すれば返還請求は免れますね。代表者が着服したわけでなく、そのお金を前提で運用して、じゃあ5年後にそのお金を一気に返してくださいとなると相当難しい。

結局、金銭的に無理な追い込みをかけると。一般的に末端の職員に負担がまわる。ブラック労働させるとか、ボーナスなしとか、賃金を下げるなど、人件費を削ってお金を作らないとならない。金額が大きい場合、思い切って潰しちゃったほうが丸くおさまるケースもありそう。

中村

中村 南

南事業として継続している限りは、返還義務はついて回ります。会社を潰せば大丈夫ですね。法人を廃止すれば、何か特別な事情がない限り請求は代表まではこないはずです。

最悪のケースの情報というのは重要です。じゃあ、仮に零細事業者に無理な返還請求が来た場合、法人を潰しちゃって他の代表者でやり直せばいいということでしょうか。

中村

中村 南

南別の方がやられるのであれば、問題ないでしょうね。

お金にかかわることは、どこの世界でも真面目で誠実な人ほど追い詰められる。取るほうは、それをよくわかっている。最悪、自殺しちゃったりする。逮捕されるわけでないし、お金はあれば払えばいいけど、なかったら払わない方法を考えるべきです。そう、思います。

中村

中村現場の状況とか、介護を取り巻く現実はあまり考慮されない(南)

南

南行政にはお金の部分と許認可の2つを握られてしまっている。その権限を持つのが行政なので他業種にはない苦労がある。先日の相談で、新しい事業所を立ち上げる際に人員不足で、同じ会社が運営している他の事業所から人員を引っ張ってきて申請をしたというものがありました。

事業所を増やすときは、既存事業所で人材を作っていくのでそれは普通のことです。

中村

中村 南

南ある方が新しい事業所に行ったのですが、前の事業所でうまく引継ぎができなかった利用者さんがいて、本当は常勤でいないといけないけど、ちょっと出て行って前の事業所を手伝っていたわけです。その状態が数カ月レベルで続いて、それが後々問題になって返還とプラスで数か月の新規受け入れ停止となりました。

大きな法人ならばやりくりは効くけど、ここまで離職が多い中でそういうことは起こりますよ。大なり小なり、どこでもある話です。

中村

中村 南

南結局、処分を受けたので他に事業所があったので法人はやっていけたけど、「そこの事業所は潰しましょう」ってなっちゃいました。つくづくリスクの高い業界だと再確認しました。

一つの案件に複数の役所の人間が投入される。監査には時間がかかる。そういう生産性ゼロの潰しあいみたいなことが税金で行われていると思うと、本当にウンザリしますね。だったら、最初から零細事業者に許可をださなければいいだけ。

中村

中村 南

南個人的には理不尽なことは日々感じます。確かに法律上の要件は満たしていなかったといえば、満たしていなかった。けれども、なにか腑に落ちない。正しいこととは思えないというか。

そもそもの原因は、介護は不人気職で人手不足。さらに離職が高いこと。それは事業者の責任ではないですよ。そういうことを考慮しないでやるから正しいこととは思えないし、遺恨が残る。

中村

中村 南

南行政内部はどういう事情かはわからないですけど、現在の厳しい状況を考慮しているとは思えないですね。処分としては最初から不正に申請をしたと、実際の現場レベルでいうと、おっしゃる通りに人材を融通したりするのは普通にありますよね。

普通に明日来ない人もたくさんいる中で、数カ月後の人員を確定するのは現実的でない。それに介護現場は貧困の巣窟で、逆恨みの温床となっているから、そういうことで会社を脅すみたいな嫌がらせも考えられる。実際に不正の発覚は内部告発が多いし。

中村

中村 南

南中からやられちゃうと、厳しい。行政の目についてしまうと、対応は頑な。「不正」をしたかしていないかだけで、現場の状況とか利用者さんのこと、介護を取り巻く現実はあまり考慮されない。行政側としては法にのっとって公平に業務を行わないといけないってこともあるのでしょうし、個人の裁量を大きくしちゃうと、また別の問題が発生するのかもしれません。

弁護士が介入することで回避できることもあるかと思う(南)

こんなことを言ってもしょうがないけど、行政は介護職員の年収倍くらいもらって格差の上層、生産性のまったく関係ないところで下層を苦しめるという。嫌な日本の縮図ですね。

中村

中村 南

南こういうことがあった、条文の何々に違反したからこの処分ですねと。それだけですよ。どうしても杓子定規な話になってしまいます。

介護は杓子定規とは全然違う世界。行政の対応が諦めを生んだり、介護職が萎縮したり、無駄な仕事が増えすぎて追いつめられて虐待とか。そういう負の連鎖の原点になっている現実はありますね。しかし、弁護士が介入して、少しでも改善されることはないのでしょうか。

中村

中村 南

南行政のプロセスは、違反があって、指導で見つけ、聞き取りして不正を明らかにする。それで内部で処分の決定をするわけです。その最初の指導の段階から事情をちゃんと説明して、主張できることがあればキチンと主張して、間違っていたところは直すという誠実な対応をすれば、最悪な処分が下らない可能性はあります。処分が内々で決まってしまった段階を超えると、どうにもなりませんが。

実地指導が終わって、次の監査の段階で代理人を頼めば間に合いますね。

中村

中村 南

南そうですね。そこから関わっていければ、ちょっとでも事業者さんのためにはなるかなと。指定をするしない、どう処分するかを、ある程度は行政が握っている。その権力を背景にいろいろ厳しい指導とか、中には根拠があるのかないのかわからないことを言ってくることもある。弁護士が介入することで回避できることもあるかと思います。

まあ、一部だけど。行政の役人でどうしてこいつは、こんな偉そうなの?みたいな人がいる。本当にいらいらしますね。

中村

中村 南

南たしかに色んな人がいますね。結局、行政からなにか言われれば、事業者はこわいので基本的に言うことを聞く。そこに法的な根拠があるのか、ないのかとか。そういう部分で反論されたり、問われたり、そういうことが基本的にないのでやりたいようにやれる立場にある。そう思いますね。

偉そうな彼らは、マスコミだけはこわいはず。なにか著しくヒドイ案件とか人物がいたらリークしてもらえると。監視とかチェックがあると変わりますよ。

中村

中村 南

南なるほど。チェックがあると変わるのは、確かに何事もそうですね。どこが行政の抑止力になるかというと、そういう部分は大きいと思います。やはり世論やマスコミはこわいでしょうから。確かにそういう方法を使って、味方につけてやっていくというのはありますよね。

事業者や介護職と、行政の均衡がとれるかもしれない。対等になったほうが市民にとってもプラスですよ。今日はありがとうございました。

中村

中村