介護職種の技能実習制度とは?

制度ができた背景と現状

技能実習制度とは、日本の技術・技能・知識を開発途上国等へ移転し、その国の経済発展を担う「人づくり」に協力することを目的とした制度です。

日本の外国人技能実習制度は、1993年に導入され、当初は日本の技術を海外に移転することを目的としていました。特に経済成長が著しいアジア諸国からの人材を受け入れ、技能の向上を図る狙いがありました。

この制度が介護分野に拡大されたのは比較的最近のことで、2017年11月に介護職種が技能実習制度の対象に追加されました。高齢化が進む日本社会において介護人材の確保が課題となる中、制度の拡充が図られたという背景があります。

介護分野における技能実習生の受け入れ状況は年々増加傾向にあります。

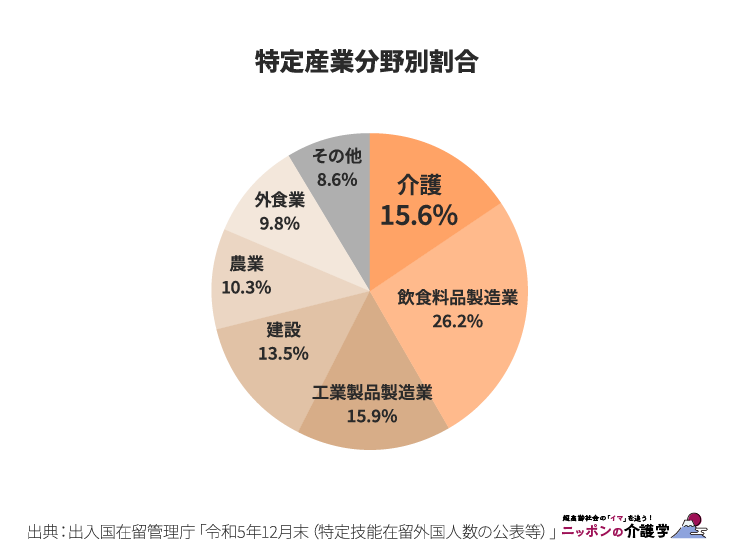

出入国在留管理庁発表の2023年末時点の統計データによれば、特定技能1号在留外国人の産業分野別割合では、介護分野は全体の15.6%を占め、飲食料品製造業(26.2%)、工業製品製造業(15.9%)に次いで3番目に多い分野となっています。

特に注目すべきは、介護分野での技能実習生が増加していることです。技能実習計画の新規認定件数は、2018年度で1,823件、2019年度で8,967件、2020年度には12,068件と増加の一途をたどっています。

技能実習生を受け入れている施設からは高い満足度が報告されており、2020年度の調査では、「非常に満足」と「ほぼ満足」を合わせると9割以上の高評価となっています。

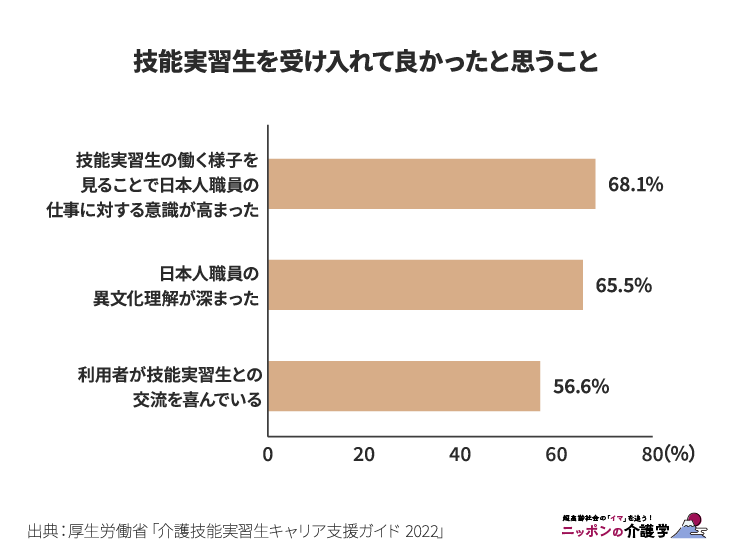

受け入れのメリットとしては、「技能実習生の働く様子を見ることで日本人職員の仕事に対する意識が高まった」(68.1%)、「日本人職員の異文化理解が深まった」(65.5%)、「利用者が技能実習生との交流を喜んでいる」(56.6%)などが挙げられています。

一方で、制度運用においては課題も指摘されています。労働条件や人権問題など、実習生を取り巻く環境整備がさらに必要とされているのが現状です。

介護技能実習生の固有要件と在留期間

介護分野の技能実習生を受け入れるには、一般的な技能実習制度の要件に加えて、介護職種特有の固有要件を満たす必要があります。これらの要件は「外国人介護人材受け入れの在り方に関する検討会中間まとめ」(2015年2月4日)での提言内容に沿って設定されました。

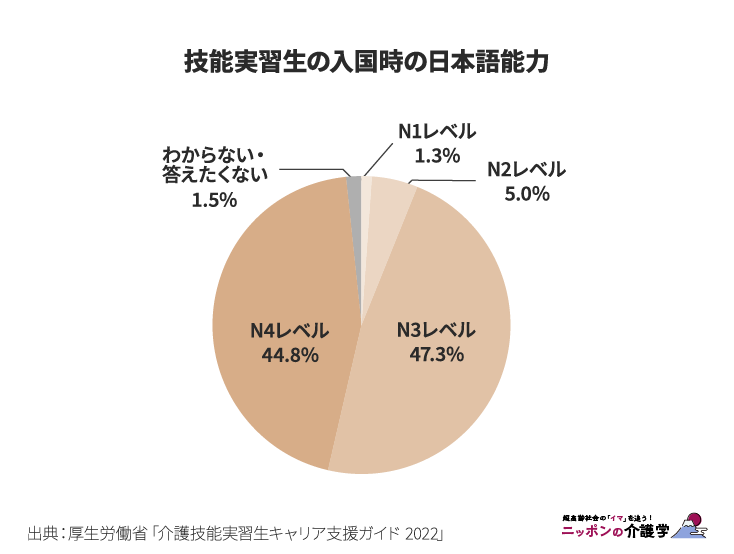

まず、技能実習生自身に関する基本的な要件として、18歳以上であることが求められます。日本語能力については、入国時(1年目)はN4以上の日本語能力が必要ですが、望ましい水準としてはN3レベルが推奨され、2年目からはN3レベルが必須となります。

しかしながら、一定の条件を満たすときは、当分の間、N4レベルであっても2号修了時(入国後3年間)まで在留が可能です。

日本語能力の基準については下記の通りです。

- N3レベル:日常的な場面で使われる日本語をある程度理解できる

- N4レベル:基本的な日本語を理解できる

在留期間については、技能実習制度全体の枠組みに沿って構成されています。

- 技能実習1号:1年目の実習期間

- 技能実習2号:2年目と3年目の実習期間

- 技能実習3号:4年目と5年目の実習期間(最長で5年間の実習が可能)

なお、技能実習3号へ移行するためには、技能実習2号の期間中に所定の技能検定(専門級)に合格する必要があります。

また施設側も、第3号技能実習(5年目)への移行の際は、優良な監理団体・実習実施者としての認定の要件を満たす必要があります。

また、3号への移行時には、2号修了から3号開始までの間(または3号開始後1年以内)に、1か月以上の一時帰国が求められます。

受け入れ対象となる施設については、「介護」の業務が現に行われている事業所や、介護福祉士国家試験の実務経験対象施設が対象となります。

ただし、技能実習生の人権擁護や、適切な外国人居住状況把握の観点から、訪問系サービスは対象外とされています。また、経営が一定程度安定している事業所として、設立後3年を経過している事業所が対象です。

移転対象となる介護業務の範囲も明確化されており、コミュニケーション能力と介護の理念への理解を基盤として、以下の業務が対象となります。

- 必須業務:身体介護(入浴、食事、排泄等の介助等)

- 関連業務:身体介護以外の支援(掃除、調理、洗濯、等)、間接業務(申し送り、記録等)

- 周辺業務:その他(お知らせなどの掲示物の管理等)

このように、介護技能実習生の受け入れには詳細な要件が定められており、これらを満たすことが質の高い技能移転と適切な実習環境の確保につながると考えられます。

実習生受け入れのための条件

介護分野で技能実習生を受け入れるには、実習実施者(受け入れ事業所)側にもさまざまな条件があります。これらの条件は、適切な実習環境を整え、効果的な技能移転を実現するために設けられています。

まず、技能実習生の受け入れ人数には上限があります。受け入れることができる技能実習生は、事業所単位で介護等を主たる業務として行う常勤職員(常勤介護職員)の総数に応じて設定されています。

一般的な実習実施者の場合、常勤介護職員が1名の場合は1名、2名の場合は1名、3〜10名の場合は1名〜3名というように段階的に上限が定められています。

次に、指導体制に関する要件として、技能実習生5名につき、1名以上の技能実習指導員を選任する必要があります。

そのうち少なくとも1名は介護福祉士等の資格を有する者であることが求められます。これは、適切な指導のもとで質の高い技能習得を図るための措置です。

また、入国時には専門用語や介護の基礎的な知識を得るための講習が必要です。

講習の内容には「日本語」「介護導入講習」「法的保護等に必要な情報」「生活一般」などが含まれ、合計で320時間程度の講習が実施されます。日本語科目については、N3レベル以上を有する技能実習生の場合、一部の時間数を省略できる特例もあります。

夜勤業務等の対応については、利用者の安全確保等のために必要な措置を講じることが求められます。

具体的には、技能実習生以外の介護職員を同時に配置すること、2年目以降の技能実習生に限定して夜勤業務等の指示を行うなどの配慮が必要です。

さらに、技能実習を行う事業所ごとに、技能実習責任者を選任することが必要です。この責任者は、過去3年以内に法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定める講習を修了した者から選ばれなければなりません。

これらの条件に加えて、技能実習生の生活指導を担当するために生活指導員を1名以上選任することも求められます。生活指導員は、技能実習生の日常生活面でのサポートを担当し、円滑な実習生活を支援します。

以上のように、介護分野での技能実習生受け入れにはさまざまな条件が定められています。

これらの条件を満たすことで、技能実習生と受け入れ施設の双方にとって有意義な実習が実現するでしょう。これらの準備には時間と人的リソースが必要となるため、受け入れを検討する際には計画的に進めることが重要です。

受け入れの手順と必要な準備

監理団体を選ぶ

監理団体は、技能実習生の受け入れを支援する重要な役割を担います。適切な監理団体を選ぶことは、技能実習制度を効果的に活用するための第一歩といえるでしょう。ここでは、監理団体の選び方と実習実施者に求められる条件について解説します。

監理団体を選ぶ際には、以下のポイントを確認することが重要です。

- 法的資格の確認

-

監理団体となれるのは非営利の法人に限られています。具体的には以下の法人が対象となります。

- 商工会議所

- 商工会

- 職業訓練法人

- 中小企業団体

- 漁業協同組合

- 農業協同組合

- 公益財団法人

- 公益社団法人

- 社会福祉連携推進法人

- その他、特別な理由があり適切な監査機関を有する法人

- 介護分野の専門性

-

介護職種の実習を監理する団体は、役職員に5年以上の経験がある介護福祉士等がいることが必要です。専門知識を持つスタッフがいるかどうかを確認しましょう。

- 実績と信頼性

- これまでの実績や提供されるサポートの内容を確認します。特に、介護分野での受け入れ実績があるか、トラブル対応の体制はどうなっているかなどを調査することが大切です。

- 費用の透明性

- 監理費用や各種手続きにかかる費用の内訳が明確に示されているかを確認しましょう。不透明な費用体系は後々のトラブルのもとになります。

- サポート体制

- 日本語学習支援や生活面のサポート、在留資格更新時の手続き支援など、技能実習生の受け入れ後のフォロー体制も重要なチェックポイントです。

監理団体は単なる手続き代行機関ではなく、技能実習制度の適正な運用と技能実習生の保護を担う重要な存在です。特に介護分野では、利用者の安全確保の観点からも、質の高い監理団体を選ぶことが求められます。

一方、実習実施者(受け入れ事業所)側にも、技能実習生を受け入れるための体制整備が必要です。

具体的には以下の通りです。

- 技能実習指導員、技能実習責任者、生活指導員の配置

- 適切な宿泊施設の確保

- 技能実習計画の作成と認定申請

- 社会保険や労働保険への加入手続き

- 日本語学習支援体制の構築

監理団体との協力体制を構築することで、これらの準備をスムーズに進めることができるでしょう。適切な監理団体を選び、受け入れ体制を整えることが、成功する技能実習の第一歩となります。

監理団体の選定は、単に費用の安さだけで判断するのではなく、提供されるサービスの質や専門性、サポート体制の充実度を総合的に評価して決定することが望ましいでしょう。

技能実習計画の作成・申請

技能実習計画は、技能実習生がどのような技能を習得するかを明確にするための重要な文書です。この計画書が実習の道筋を示すロードマップとなり、効果的な技能移転を実現するための基盤となります。

技能実習計画の作成では、以下の要素を具体的に記載する必要があります。

- 1年目:指示の下であれば、決められた手順等に従って基本的な介護を実践できるレベル

- 3年目:自ら、介護業務の基盤となる能力や考え方などに基づいて、利用者の心身の状況に応じた介護を一定程度実践できるレベル

- 5年目:自ら、介護業務の基盤となる能力や考え方等に基づき、利用者の心身の状況に応じた介護を実践できるレベル

技能実習計画の作成プロセスは、通常、監理団体の指導のもとで進められます。監理団体は、介護分野の専門知識と技能実習制度に関する知見をもとに、実効性の高い計画作成をサポートしてくれるでしょう。

作成した計画は、外国人技能実習機構(OTIT)に申請して認定を受ける必要があります。認定申請の流れは以下のとおりです。

- 技能実習計画の作成(実習実施者が監理団体の支援を受けて作成)

- 監理団体による事前確認

- 外国人技能実習機構への申請

- 審査(書類審査・実地調査等)

- 認定

申請から認定までは通常1〜2か月程度かかることもあるため、余裕をもったスケジュール設定が重要です。また、認定後に計画内容に変更が生じた場合は、変更申請が必要になることもあります。

介護分野での技能実習計画作成においては、利用者の安全確保と質の高いケアの両立を念頭に置くことが重要です。

単に技能実習生の労働力確保を目的とするのではなく、実際に技能が身につく内容にすることを意識しましょう。実習生自身の成長と、介護水準向上に貢献できる内容にすることが、制度の趣旨に沿った運用につながります。

実習生の選考・受け入れ

技能実習生の選考は、制度の成功に直結する重要なプロセスです。

適切な人材を選抜し、十分な事前準備を行うことで、実習開始後のスムーズな適応と効果的な技能習得が期待できます。ここでは、選考から受け入れまでの流れと留意点について解説します。

技能実習生の選考方法には、主に2つのパターンがあります。

- 監理団体を通じて行う方法:一般的なケースでは、監理団体が送出し機関と連携して候補者の募集・選考を行います。実習実施者は、監理団体から紹介された候補者の中から選考します。

- 企業が直接行う方法:企業単独型の場合は、企業が現地法人や合弁企業等と連携して直接選考を行うことがあります。

選考プロセスでは、以下のような項目を評価することが一般的です。

- 日本語能力(入国時にN4以上が必須、N3が望ましい)

- 介護に対する適性や意欲

- コミュニケーション能力

- 学習意欲と向上心

- 協調性や適応力

介護分野の技能実習生には特有の要件があります。職種の性質上、18歳以上であることに加えて、以下のいずれかの条件を満たす必要があります。

- 外国における高齢者・障害者の介護施設等での実務経験

- 外国における看護課程の修了や看護師資格の保有

- 外国政府による介護士認定等

これらの要件は「同種の業務に外国において従事した経験を有すること」という規定に基づくものですが、教育機関で同種の業務に関連する教育課程(6か月以上または320時間以上)を修了していることでも要件を満たすことができます。

選考が終了した後の手続きは以下の通りです。

監理団体を通じて、出入国在留管理局に在留資格認定証明書の交付申請を行います。

在留資格認定証明書が交付されたら、技能実習生が本国の日本大使館等で査証の発給申請を行います。

入国前には、日本語や日本の生活習慣、介護の基本知識等について講習が行われます。この講習は送出し国で実施され、入国後の適応をサポートする重要な準備となります。

査証が発給されたら、技能実習生は日本に入国します。入国時には、空港等で在留カードが交付されます。

入国後は、さらに詳細な講習が実施されます。日本語や介護導入講習、法的保護に関する情報等、実習生が日本での生活と実習を円滑に始めるための知識を習得します。

選考から受け入れまでのプロセスは、半年から1年程度の時間を要することが一般的です。計画的に進めることが大切で、特に在留資格認定証明書の交付や査証発給には一定の時間がかかる点に注意が必要です。

また、技能実習生を迎える前に、受け入れ環境の整備も重要です。宿泊施設の確保、生活必需品の準備、日本での生活オリエンテーションの計画など、技能実習生が安心して生活と実習を始められるよう配慮しましょう。

実習開始以降の進め方と利用できる支援

技能実習指導を行う

技能実習生が入国し、入国後講習を終えたら、いよいよ実際の実習が始まります。

介護の技能実習指導では、OJT(On-the-Job Training)を通じた実践的な技能移転が中心となります。効果的な指導を行うためには、言葉や文化の違いに配慮した工夫が必要です。

介護分野での技能実習指導においては、以下のように段階的にアプローチしていく方法が有効です。

指導を行う際には、技能実習生の日本語能力に配慮した対応が必要です。

技能実習生の日本語能力は入国時と実習中で向上していきます。2020年度の調査によると、入国時はN4レベルが44.8%、N3レベルが47.3%でしたが、実習中にはN3レベルが55.6%に増加しています。

言葉の壁を乗り越えるための工夫として下記のような方法が挙げられます。

- わかりやすい日本語で話す(専門用語を避け、簡潔な表現を使う)

- 実演を交えて視覚的に理解できるようにする

- 図や写真を活用した指導教材を準備する

- 重要なポイントは繰り返し説明する

- 理解度を確認するための質問を適宜行う

また、文化的な違いにも配慮が必要です。例えば、日本の介護現場では「自立支援」の考え方が重視されますが、これは母国の介護観と異なる場合があります。こうした概念的な違いについても丁寧に説明し、日本の介護の特徴や価値観を理解してもらうことが大切です。

実習指導員は、単に技術を教えるだけでなく、技能実習生の相談役やメンター的な役割も担います。言葉や文化の違いから生じる不安や困難に寄り添い、安心して学べる環境を整えることで、より効果的な技能移転が実現するでしょう。

指導の進捗状況は定期的に記録し、技能実習計画に沿った習得が進んでいるかを確認することも重要です。必要に応じて計画の見直しや追加的な指導を行い、着実な技能習得をサポートしましょう。

実習評価試験を実施する

技能実習生の評価は、実習の進捗を確認し次のステップへの準備を整えるために欠かせないプロセスです。介護分野における技能実習評価試験は、実習生が習得した技能を客観的に測定する重要な機会となります。

介護技能実習評価試験は、技能実習の各段階に応じて以下の3つのレベルに分かれています。

- 初級(基礎級)試験

- 技能実習1号から2号への移行時に実施される試験です。基本的な介護技術や知識が評価されます。学科試験と実技試験の両方に合格することが必要です。

- 専門級試験

- 技能実習2号から3号への移行を希望する場合に必要となる試験です。より実践的な介護技術や応用力が問われます。この試験に合格することで、技能実習3号への移行資格が得られます。

- 上級試験

- 技能実習3号の期間中に実施される試験で、さらに高度な介護技術と判断力が評価されます。技能実習3号の実習中に介護福祉士国家試験に合格したうえで、在留資格「介護」へ移行する場合は、この試験の受験は任意となります。

評価試験の内容は、実技試験と学科試験から構成されています。実技試験では、実際の介護場面を想定した課題が出題され、適切な介助技術や利用者とのコミュニケーション能力が評価されます。学科試験では、介護の基本知識や関連する制度、倫理観などについての理解度がチェックされます。

試験対策として有効な取り組みには以下のようなものがあります。

- 日常の実習場面を活用した実践的な訓練

- 定期的な模擬試験の実施

- 弱点分野の集中的な復習

- 日本語での専門用語理解の強化

- 介護技術の根拠や考え方に関する学習

評価試験の合格に向けては、実習実施者と監理団体が連携して支援体制を構築することが重要です。

特に言語面での壁がある場合には、専門用語の理解や試験問題の読解力向上に向けた特別な支援が必要となることもあるでしょう。

評価試験に合格した後は、次の段階への移行手続きを進めます。技能実習2号への移行の場合は在留資格の変更手続き、技能実習3号への移行の場合は新たな技能実習計画の認定申請と在留資格変更手続きが必要です。

これらの手続きは監理団体のサポートを受けながら進めるのが一般的です。

評価試験の結果は、単に次の段階への移行資格を得るだけでなく、実習生自身の成長と自信にもつながります。

また、実習実施者にとっても、指導方法の効果を確認し、必要に応じて改善するための貴重なフィードバックとなります。

合格という結果だけでなく、試験までのプロセスそのものが技能習得の重要な一部となることを理解し、日々の実習に活かしていくことが大切です。

技能実習評価試験の重要性を実習生にも十分理解してもらい、計画的な準備を進めることで、高い合格率と充実した技能習得が実現できるはずです。

試験に向けた準備は、帰国後に母国で介護技術を伝える際にも役立つ貴重な経験となるでしょう。

実習生を受け入れる施設への支援

技能実習生を受け入れる介護施設には、さまざまな支援制度や取り組みが用意されています。これらを活用することで、より効果的な実習環境を整え、実習生と受け入れ施設の双方にとって有意義な経験を実現できるでしょう。

介護施設が利用できる主な支援制度には以下のようなものがあります。

技能実習生の受け入れや研修に関連する費用の一部を補助する制度があります。地方自治体による独自の補助金や、公的機関による助成金などが該当します。例えば、宿舎整備や日本語学習支援に対する補助などが含まれることがあります。

加えて、外国人技能実習機構(OTIT)や各地域の外国人材受け入れ支援センターなどでは、技能実習生の受け入れに関する相談窓口を設けています。制度の解釈や運用面での疑問、トラブル対応などについて専門的な助言を受けることができます。

その他にも、技能実習指導員や生活指導員向けの研修プログラムが各地で開催されています。これらの研修では、効果的な指導方法や異文化コミュニケーションのコツなどが学べます。

また、介護分野での技能実習に特化した教材やマニュアルが開発・提供されています。わかりやすい日本語や母国語での説明を含む教材は、日常の指導に役立ちます。

実習生を受け入れる際には、生活面でのサポートも重要です。施設が提供できる生活支援としては、以下のような取り組みが効果的です。

- 適切な宿舎の確保と生活環境の整備

- 地域社会との交流機会の創出

- 医療機関へのアクセスサポート

- 緊急時の対応体制の構築

- 母国の文化や習慣への配慮(食事や宗教的慣習など)

また、施設内でのコミュニケーションを円滑にするために以下のような工夫も重要です。

- 施設内の表示や掲示物の多言語化

- 翻訳アプリやツールの活用

- 日本人職員への異文化理解研修の実施

- 定期的な意見交換会の開催

さらに、技能実習生のキャリア形成をサポートする取り組みも有効です。

施設によっては、介護福祉士資格取得を目指す実習生に対して、試験対策講座の提供や学習時間の確保、受験費用の補助などを行っているケースもあります。

実習生の将来のキャリアを見据えたこうした支援は、実習生のモチベーション向上にもつながるでしょう。

受け入れ施設間のネットワーク構築も有効な支援となります。同じ地域で技能実習生を受け入れている施設同士が情報交換や交流会を行うことで、良い実践例の共有やトラブル対応の知恵を集めることができます。

こうしたネットワークは、技能実習生同士の交流の場としても機能し、実習生の精神的な支えとなります。

支援を効果的に取り入れることで、より質の高い技能実習を実現し、実習生と施設双方の成長につなげることができるでしょう。

介護分野における技能実習制度は、その背景や仕組み、受け入れの流れ、実習の進め方、そして利用できる支援まで多岐にわたります。

技能実習制度を通じて、日本の介護技術を海外に移転するという目的を達成しつつ、日本の介護現場にも新たな活力と多様性をもたらすことが期待されています。

みんなのコメント

ニックネームをご登録いただければニックネームの表示になります。

投稿を行った場合、

ガイドラインに同意したものとみなします。

みんなのコメント 0件

投稿ガイドライン

コミュニティおよびコメント欄は、コミュニティや記事を介してユーザーが自分の意見を述べたり、ユーザー同士で議論することで、見識を深めることを目的としています。トピックスやコメントは誰でも自由に投稿・閲覧することができますが、ルールや目的に沿わない投稿については削除される場合もあります。利用目的をよく理解し、ルールを守ってご活用ください。

書き込まれたコメントは当社の判断により、違法行為につながる投稿や公序良俗に反する投稿、差別や人権侵害などを助長する投稿については即座に排除されたり、表示を保留されたりすることがあります。また、いわゆる「荒らし」に相当すると判断された投稿についても削除される場合があります。なお、コメントシステムの仕様や機能は、ユーザーに事前に通知することなく、裁量により変更されたり、中断または停止されることがあります。なお、削除理由については当社は開示する義務を一切負いません。

ユーザーが投稿したコメントに関する著作権は、投稿を行ったユーザーに帰属します。なお、コメントが投稿されたことをもって、ユーザーは当社に対して、投稿したコメントを当社が日本の国内外で無償かつ非独占的に利用する権利を期限の定めなく許諾(第三者へ許諾する権利を含みます)することに同意されたものとします。また、ユーザーは、当社および当社の指定する第三者に対し、投稿したコメントについて著作者人格権を行使しないことに同意されたものとします。

当社が必要と判断した場合には、ユーザーの承諾なしに本ガイドラインを変更することができるものとします。

以下のメールアドレスにお問い合わせください。

info@minnanokaigo.com

当社はユーザー間もしくはユーザーと第三者間とのトラブル、およびその他の損害について一切の責任を負いません。

2020年9月7日 制定