第37回介護福祉士国家試験の結果が発表に

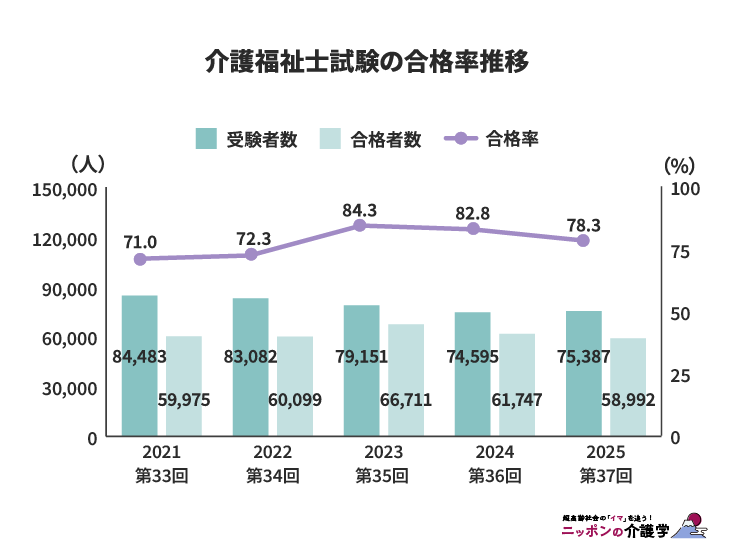

第37回介護福祉士国家試験合格率は78.3%

2025年3月24日(月)14時、公益財団法人 社会福祉振興・試験センターがホームページにて第37回介護福祉士国家試験の結果を発表しました。

今回の試験は受験者数は7万5,387名、合格者数は5万8,992人。合格率は前回に引き続き低下しているものの、過去3番目に高い78.3%となりました。

受験者数は前回に比べ792人増加した一方、合格者数は2,755人減少しています。受験者数が4年ぶりに増加へ転じた一方で、合格者数は去年に続き2年連続の減少傾向となりました。

第37回介護福祉士国家試験の合格基準点は70点

介護福祉士国家試験の合格基準は以下です。

- 総得点125点に対して、75点以上であること(正答率60%。これを基準に問題の難易度で補正が入る場合あり)

- 11の試験科目群のすべてにおいて得点があること

介護福祉士国家試験は、5つの選択肢から正解と思われるものを1つ選ぶ5肢択一形式で、全125問が出題されます。

1問につき1点で合計125点満点となり、合格基準は60%相当の75点です。

ただし、難易度に応じて得点が補正されることがあります。試験科目は11の科目群に分かれており、すべての科目群で1点以上を得点しないと合格にはなりません。つまり、総合得点が75点以上あっても、いずれかの科目群で0点がある場合は不合格となります。

なお、今回は補正の結果、「総得点125点に対して、70点以上」であることが基準となりました。

昨年よりは高水準ではあるものの、やや問題が難化傾向にあったと言えるかもしれません。

介護業界で働く若手による資格取得が目立つ

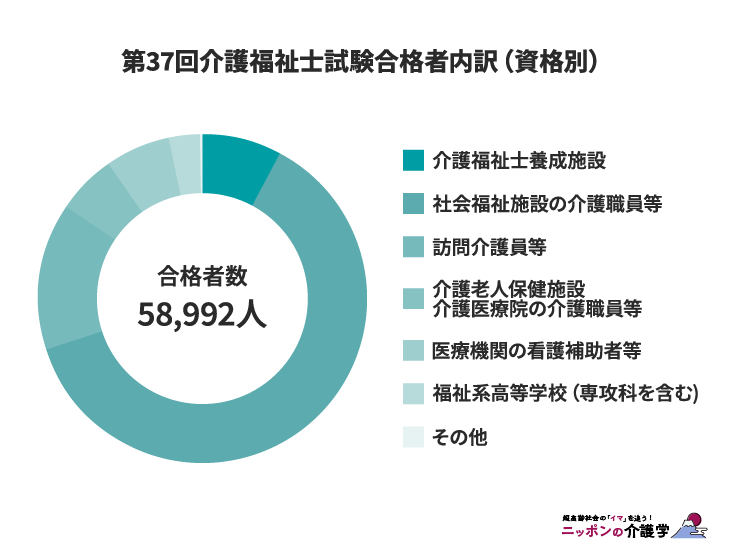

今回の合格者を受験資格別にみると、現場を支える介護職員、ホームヘルパーらが全体の80%以上を占めている一方、養成校出身は7.9%、福祉系高校は3.2%とわずかです。働きながら資格を取得している方が多いという状況が読み取れます。

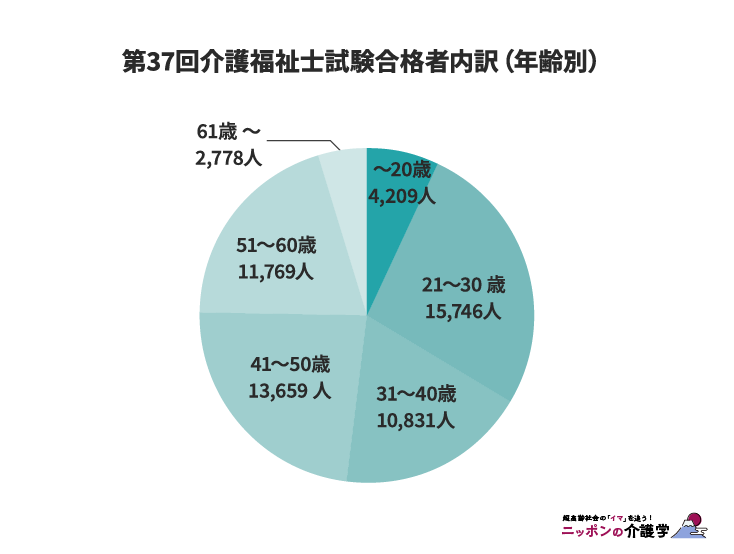

また、年齢別で見ると、21~30歳が26.7%で最多。次いで多い順に、41〜50歳が23.2%、51〜60歳が20.0%、31〜40歳が18.4%となっています。

現状、介護福祉士資格は介護業界で働く若手による資格取得が多い傾向にあるのです。

増え続けている介護福祉士の需要

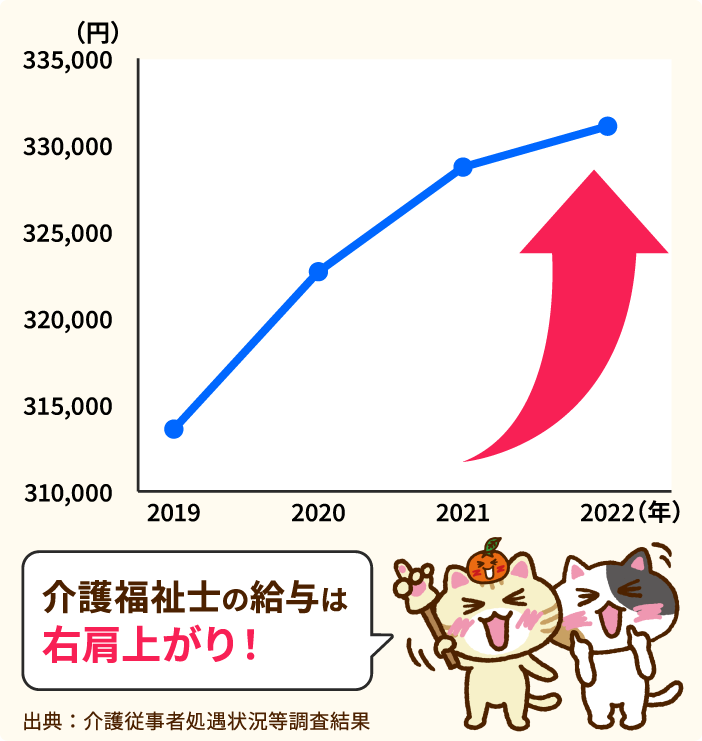

介護福祉士の年収は右肩上がり

「介護従事者処遇状況等調査結果」の統計によると、実は、介護福祉士の給与は上昇傾向にあります。2019年の平均月収は313,590円でしたが、2022年には331,080円にまで増加。たった3年間で約2万円も上昇する結果となりました。

これは、年々増加する介護福祉士資格所持者への需要が反映されていると言えるでしょう。

介護福祉士はなぜ高ニーズ?

近年、日本では高齢者人口が急速に増加し、超高齢社会へと突き進んでいます。その影響で、介護が必要となる高齢者の数も年々増え続けており、今後さらにその傾向は強まると予想されています。

とりわけ介護福祉士は、国家資格として専門的な介護知識と技術を身に付け、利用者一人ひとりに適したケアの実践に関わることができるため、各事業所・施設からのニーズが高まっています。実務上も、身体介護だけでなくコミュニケーションや心理的サポートなど幅広いケアが求められる中で、介護福祉士には高い専門性と実践力が期待されるのです。

さらに、利用者やその家族の信頼を得るうえでも、国家資格を保有する職員が多いことは施設や事業所の大きなアピールポイントになるため、そうした観点でも介護福祉士の配置は大切だと考えられています。

介護福祉士を一定割合以上配置している施設は評価されやすい

介護保険制度において、事業所が安定した運営を続け、利用者により質の高い介護サービスを提供するためには、実は「介護福祉士の配置」が大きなポイントになります。というのも、国の報酬体系には、介護福祉士を一定割合以上配置している施設や事業所を高く評価し、介護報酬を加算する仕組みがいくつも用意されているからです。

- 【1. サービス提供体制強化加算】

まず注目すべきは「サービス提供体制強化加算」です。訪問入浴介護や夜間対応型訪問介護、通所介護・通所リハビリテーション、そして特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)や介護老人保健施設など、幅広いサービスに設定されています。

この加算の大きな特徴は、介護福祉士の割合や勤続年数などによって区分が変わる点です。

たとえば介護福祉士の占める割合が70%を超えると「(Ⅰ)」に該当する場合があったり、勤続10年以上の介護福祉士が25%以上いれば加算を算定できたりと、サービスの種類ごとに細かなルールが定められています。

こうした基準が設けられているのは、経験豊富な介護福祉士が多く在籍する事業所ほど、利用者に対して安定的かつ高品質なケアを実施できるだろう、という考え方がベースになっているからです。

- 【2. 介護職員等特定処遇改善加算】

次に「介護職員等特定処遇改善加算」。従来の処遇改善加算に比べて、経験・技能のある介護職員への処遇をさらに手厚くする目的で設けられた制度です。

ここでも重要になるのが、介護福祉士の配置要件です。サービスによっては、すでに「サービス提供体制強化加算」や「特定事業所加算」などを算定していることが前提となり、当然そこには介護福祉士の在籍割合や勤続年数などの条件が含まれています。

結果として、介護福祉士が充実している事業所ほど、処遇改善加算と特定処遇改善加算の両方を算定しやすくなり、そこに勤める介護福祉士自身の給与アップにもつながりやすい仕組みとなっています。

- 【3. 訪問介護における特定事業所加算】

訪問介護サービスに特化した「特定事業所加算」も、介護福祉士の存在が鍵になります。特定事業所加算(Ⅰ)と(Ⅱ)では、介護職員の中に占める介護福祉士の割合が一定以上であること、あるいは実務経験のある介護福祉士がサービス提供責任者としてしっかり配置されていることなどが必須要件です。

この加算を取得できる事業所は、スタッフの研修やスキル向上に力を入れていると評価され、利用者から見ても「安心して任せられる訪問介護」を提供している証ともいえます。結果的に、事業所の信頼度が上がり、従業員の処遇や満足度も高まる傾向にあるでしょう。

- 【4. 日常生活継続支援加算】

ここでも要件のひとつとなるのが、常勤換算で利用者6人あたり介護福祉士1人以上といった“配置の充実”です。高齢者の中には医療的ケアや認知症ケアが不可欠な方も多いため、こうした専門性がより強く求められる現場では、介護福祉士の存在が本当に大きな力となります。

- 【5. 福祉専門職員配置等加算】

最後に紹介するのは「福祉専門職員配置等加算」。放課後等デイサービスや児童発達支援事業所など、子ども向けの福祉サービスを対象にした加算で、社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士・公認心理師などの“福祉専門職”をどの程度配置しているかを評価します。

たとえば(Ⅰ)では、常勤で働くスタッフのうち35%以上がこれらの専門資格を持っていることが要件です。なかでも介護福祉士は、子どもの支援分野でも「身体的介助」や「発達支援」に関する基礎知識を活かせるので、配置が手厚いほど幅広いニーズに対応できるとされています。

介護福祉士の給与が引き続き上昇していくことが期待される理由

こうした人員配置基準や加算制度によって、介護福祉士の専門資格を持つ人材の需要が一段と高まっています。

その結果、需要に見合った待遇の改善や、給与体系の見直しが進みやすくなる点は非常に大きなメリットです。実際に、介護報酬の増額や各種処遇改善加算によって、介護職全般の給与水準は少しずつ上昇してきましたが、その中でも特に介護福祉士の給与が伸びやすいとされています。

また、国としても、介護業界の人材不足を緩和し、現場で働く方々の経済的負担や不安を軽減するために、処遇改善のための施策を拡充しています。介護福祉士の取得者は、こうした施策の恩恵を受ける優先度が相対的に高い場合が多く、スキルや経験を重ねるほどに収入アップが望めるでしょう。今後も高齢化が進むことで利用者数が増え、サービス拡充が求められる中、介護福祉士への期待と評価は一層高まることが予想されます。

総合的に見れば、介護保険制度における配置基準の存在と加算制度のメリットが、介護福祉士にとっての給与面での優遇につながっていると考えられます。事業所としては、介護福祉士の配置を増やすことにより、より高い加算を得られるだけでなく、利用者や家族に対して「しっかりとしたケアを提供できる専門職がいる」という安心感をアピールできます。それによって利用者の増加や評価向上を見込むこともできるのです。

一方で、介護職員自身にとっては、国家資格である介護福祉士を取得することで、職場からの評価が高まり、キャリアアップや昇給につながる可能性がより大きくなります。介護福祉士はリーダー職やケアマネジャーへのステップアップの際にも有利に働くことが多いため、中長期的なキャリアプランを考える上でも非常に有益な資格です。結果として、介護福祉士の資格を持っている人は経験を積むほどに待遇面で優遇されやすく、将来にわたって安定した働き方が見込まれると言えるでしょう。

だからこそ、介護福祉士資格の取得は、介護職を目指す人にとって「給与アップ」や「安定したキャリア形成」への近道なのです。

介護業界が今後ますます拡大し、多様な人材を必要とする中で、専門性を強みとして活躍できるポジションを獲得することは、自分自身の働きがいと収入増の両面で意義を持ちます。

今後の高齢化が続く社会において、介護福祉士はきわめて重要な資格であり、その需要と評価がさらに高まることは間違いないでしょう。

参考:介護福祉士国家試験の概要

介護福祉士国家試験の出題範囲

介護福祉士国家試験は五者択一のマークシート方式で全125問出題され、制限時間は220分です。なお、今年度から実技試験は廃止となっています。

主な出題範囲は以下の通りです。

- 人間の尊厳と自立

- 人間関係とコミュニケーション

- 社会の理解

- 介護の基本

- コミュニケーション技術

- 介護過程

- こころとからだのしくみ

- 発達と老化の理解

- 認知症の理解

- 障害の理解

- 医療的ケア

- 総合問題

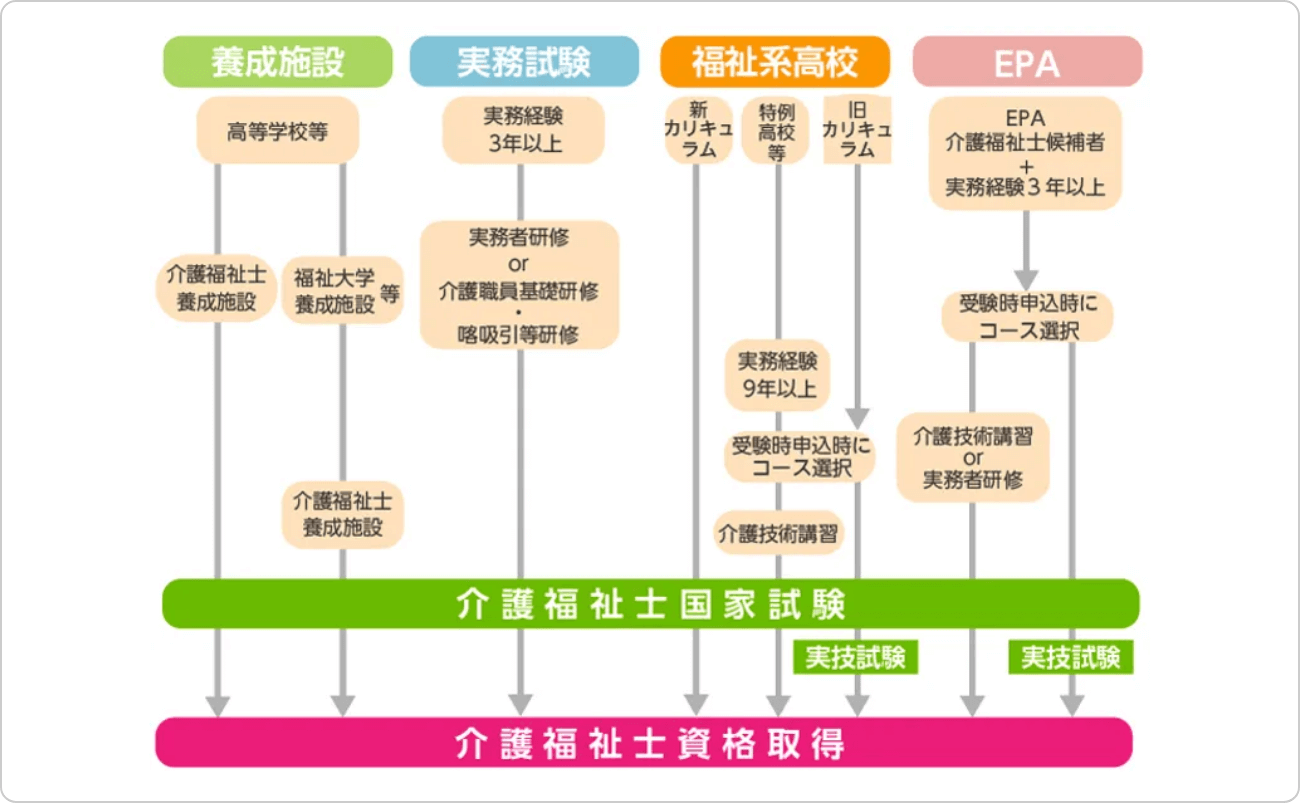

介護福祉士国家試験の受験資格

介護福祉士試験を受験するためには、前提条件として以下のうちいずれかのルートをたどる必要があります。

- 養成施設ルート

- 実務経験ルート

- 福祉系高校ルート

- 経済連携協定(EPA)ルート

養成施設ルートの場合、厚生労働省指定の施設で学び、介護福祉士国家試験の受験資格を得ます。

学習期間は経歴により異なり、普通科高校卒は2年以上、福祉系大学卒は1年以上が必要です。

このルートを選ぶ学生や資格取得に集中したい方にとって、実技試験は免除される点も魅力です。

また、実務経験ルートで介護福祉士受験資格を得るには、「介護関連の実務経験が3年以上かつ従事日数が540日以上」かつ「実務者研修の修了」である必要があります。

早い段階から介護職を志す意志の固い方は、卒業後に介護福祉士国家試験の受験資格を取得できる福祉系高校ルートがおすすめです。

インドネシア、ベトナム、フィリピン出身者が日本で介護福祉士資格を取得する場合、経済連携協定(EPA)で研修を受けることとなります。「日本の介護事業所での実務経験3年(1,095日)以上、従事日数540日以上」と「介護福祉士実務者研修の修了」、2つの要件を満たすことで介護福祉士資格を得ることが可能です。

まとめ

高齢化社会の到来により、ますますニーズが高まる介護福祉士。

今回の試験で合格された方が介護福祉士としてご活躍されることを祈念しております。

なお、「みんなの介護求人」では、介護福祉士の有資格者を対象とした求人を多数掲載しています。

資格を活かして転職をすることで、年収がアップすることも。

これを機に、キャリアアップを目指して転職先を探してみてはいかがでしょうか?

みんなのコメント

ニックネームをご登録いただければニックネームの表示になります。

投稿を行った場合、

ガイドラインに同意したものとみなします。

みんなのコメント 2件

投稿ガイドライン

コミュニティおよびコメント欄は、コミュニティや記事を介してユーザーが自分の意見を述べたり、ユーザー同士で議論することで、見識を深めることを目的としています。トピックスやコメントは誰でも自由に投稿・閲覧することができますが、ルールや目的に沿わない投稿については削除される場合もあります。利用目的をよく理解し、ルールを守ってご活用ください。

書き込まれたコメントは当社の判断により、違法行為につながる投稿や公序良俗に反する投稿、差別や人権侵害などを助長する投稿については即座に排除されたり、表示を保留されたりすることがあります。また、いわゆる「荒らし」に相当すると判断された投稿についても削除される場合があります。なお、コメントシステムの仕様や機能は、ユーザーに事前に通知することなく、裁量により変更されたり、中断または停止されることがあります。なお、削除理由については当社は開示する義務を一切負いません。

ユーザーが投稿したコメントに関する著作権は、投稿を行ったユーザーに帰属します。なお、コメントが投稿されたことをもって、ユーザーは当社に対して、投稿したコメントを当社が日本の国内外で無償かつ非独占的に利用する権利を期限の定めなく許諾(第三者へ許諾する権利を含みます)することに同意されたものとします。また、ユーザーは、当社および当社の指定する第三者に対し、投稿したコメントについて著作者人格権を行使しないことに同意されたものとします。

当社が必要と判断した場合には、ユーザーの承諾なしに本ガイドラインを変更することができるものとします。

以下のメールアドレスにお問い合わせください。

info@minnanokaigo.com

当社はユーザー間もしくはユーザーと第三者間とのトラブル、およびその他の損害について一切の責任を負いません。

2020年9月7日 制定