緩和ケアにおける看護師の役割

患者の全人的苦痛への対応

緩和ケアにおいて、看護師は患者の全人的な苦痛に向き合う重要な役割を担っています。全人的苦痛とは、以下の4つの側面からなる複合的な痛みを指します。

- 身体的な苦痛

- 痛みの管理、吐き気、疲労感などの症状

- 精神的な苦痛

- 不安やストレス、抑うつ状態

- 社会的な苦痛

- 家族関係や仕事、経済的な問題

- スピリチュアルな苦痛

- 人生の意味や価値観に関する苦悩

これらの苦痛は相互に関連し、一つの苦痛がほかの苦痛を増強させる可能性があることを理解しておく必要があるでしょう。看護師は、患者の状態を継続的に観察し、適切なケアを提供することで、患者の生活の質(QOL)の向上に貢献します。

また、症状の変化を早期に発見し、医師やほかの医療スタッフと連携しながら、タイムリーな対応を行うことも重要な役割となっています。患者の日常生活に寄り添い、個々の状況に応じた細やかなケアを提供することで、患者の苦痛を和らげ、より快適な療養生活をサポートすることができるのです。

患者・家族との対話

緩和ケアにおいて、看護師による患者本人との対話は非常に重要です。人生の最終段階では、患者が望む将来の医療やケアについて前もって考え、家族や医療チームと話し合うことが求められています。このプロセスは、アドバンス・ケア・プランニング(ACP)として知られています。

まず、看護師が患者の意向を知るために大切なのは、患者が自分の気持ちや不安を表現できる安全な環境をつくることです。患者の価値観や希望を理解し、それらを尊重したケアを行うことで、より深い信頼関係を築くことができるでしょう。

また、意思決定支援も看護師の重要な役割の一つです。患者の状態や治療の選択肢について分かりやすく説明し、その方らしい意思決定ができるようサポートをします。特に終末期においては、どのような医療を望むのか、どのように過ごしたいのかといった本質的な対話を重ねていきます。

さらに、家族支援の視点も重要な要素です。家族の感情やニーズにも配慮しながら、患者の希望を共有し、必要な情報やサポートを提供することが看護師の重要な役割となっています。また、家族が患者のケアに参加できるよう、適切な指導と支援を行うことで、家族全体のQOLの向上にも貢献することができます。

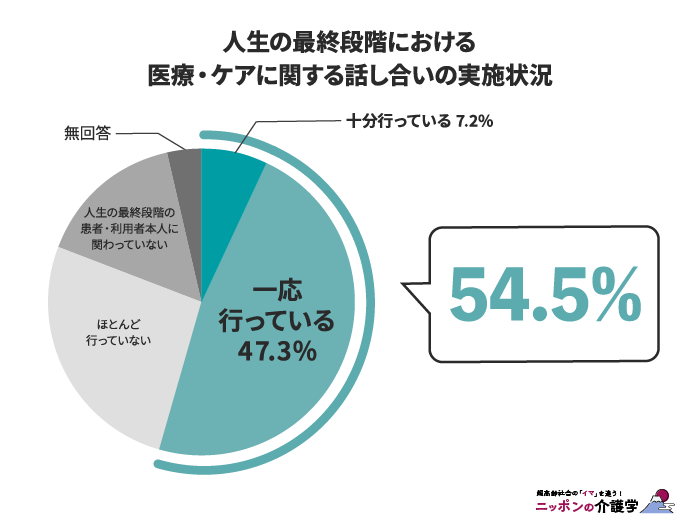

厚労省の意識調査によると、人生の最終段階における医療・ケアについて患者と話し合いを行っている看護師は全体の54.5%となっています。その中でも、病気が進行し死に近づいているときや、治療方針に大きな変更があるときに話し合いを行う看護師が多く、日々の診察の中で話し合いを行っている看護師は19.5%となっています。

厚労省の意識調査によると、人生の最終段階における医療・ケアについて患者と話し合いを行っている看護師は全体の54.5%となっています。その中でも、病気が進行し死に近づいているときや、治療方針に大きな変更があるときに話し合いを行う看護師が多く、日々の診察の中で話し合いを行っている看護師は19.5%となっています。

どのタイミングで話し合いを行うべきか考えることは、緩和ケアを行うにあたっての課題の一つです。医師や看護師自身の方針だけでなく、患者やご家族との対話を重ねる中で、適切なタイミングを見極めることが求められるでしょう。

多職種連携のコーディネイト

緩和ケアにおいて、看護師は多職種連携のコーディネイターとしての重要な役割を担っています。医師、薬剤師、リハビリテーション専門職、栄養士、心理士など、さまざまな専門職がかかわる中で、看護師は患者に最適なケアを提供するためのチーム医療を推進する立場にあります。

患者の日々の状態を最も身近で観察している看護師は、患者や家族の希望やニーズを医療チームに的確に伝える橋渡し役として機能します。例えば、患者の痛みの状態を医師に報告し、薬剤師と連携して適切な投薬管理を行うとともに、患者の精神状態について心理士に相談するなど、包括的なケアの実現に向けて調整を行います。

また、看護師は各専門職からの情報を集約し、チーム全体で共有することで、より効果的な治療とケアの実現に貢献します。定期的なカンファレンスでの情報共有や、日々の申し送りを通じて、患者の状態や治療方針について関係者間で認識を統一することも重要な役割です。厚労省は、週1回以上の病棟ラウンドやカンファレンスの実施を推奨しており、必要時には主治医の参加も求めています。

さらに、患者の状態に応じて適切な専門職を紹介し、必要な情報を共有することで、切れ目のない医療とケアの提供を実現します。この多職種連携により、患者一人ひとりの状況に応じた、より質の高い緩和ケアの提供が可能となるのです。

緩和ケア看護師に求められる専門性

緩和ケアの専門知識・技術

緩和ケア看護師には、患者の痛みや不快感を軽減するための高度な専門知識と技術が求められます。その中でも、症状アセスメントは特に重要なスキルとなっています。看護師は患者の身体的、精神的、社会的な側面を総合的に評価し、それに基づいて適切な計画を立案することが必要です。

また、薬物療法に関する深い理解も不可欠とされています。特に、痛みの管理に使用されるさまざまな薬剤について、その効果と副作用を熟知しておく必要があるでしょう。例えば、医療用麻薬の使用に際しては、便秘や吐き気といった副作用への対策を事前に講じることが求められます。また、外来患者に対しては、自己管理できるよう服薬指導を行うことも重要な役割となっています。

さらに、症状の変化を敏感に察知し、迅速に対応する能力も重要です。患者の状態は刻々と変化することがあり、その変化に応じて適切なケアを提供できるよう、常に観察力を働かせる必要があります。特に、痛みのコントロールについては、患者自身の評価を基準としながら、継続的なモニタリングと評価を行うことが大切です。

コミュニケーションスキル

緩和ケアにおけるコミュニケーションスキルは、単なる会話術以上の専門性を必要とします。特に積極的傾聴の技術は、患者が自分の気持ちや不安を表現するための安全な環境を作り出すうえで欠かせないものとされています。例えば、「悪い知らせ」を伝える場面では、患者の心情に配慮しながら、時間をかけて丁寧に説明を行い、その後のフォローアップまでを見据えた関わりが求められます。

患者と対話するうえで、非言語的コミュニケーションも大切です。看護師の表情、姿勢、声のトーン、そして患者との距離感など、言葉以外のメッセージが患者に与える影響は大きいものがあります。特に緩和ケアの現場では、患者の微細な表情の変化や仕草から、言葉にできない苦痛や不安を読み取る力が必要とされるでしょう。

また、家族とのコミュニケーションも重要な要素です。患者の家族は、看護師からの情報や説明を必要としているだけでなく、自身の不安や戸惑いを表現できる相手を求めています。看護師は家族の心理状態を理解し、適切なサポートを提供することで、家族全体のケアを実現することができるのです。

さらに、医療チーム内でのコミュニケーションも重要なスキルとなります。患者の状態や治療方針について、医師やほかの医療スタッフと正確な情報共有を行い、チーム全体で一貫したケアを提供できるよう調整する役割も担っています。

倫理的配慮

緩和ケア看護師は、患者の自己決定を最大限尊重することが求められます。厚労省の緩和ケア検討会では、患者が自分の治療方針やケアの選択について意見を持ち、それを表明できる環境を整えることが重要とされました。これは単に患者の希望を聞くだけでなく、適切な情報提供を行い、患者が十分に理解したうえで意思決定できるようサポートすることを意味します。

意思決定支援において特に重要なのは、患者の価値観や人生観を理解し、それに基づいたケアを提供することです。例えば、ある患者は積極的な治療を望むかもしれませんし、別の患者は症状緩和を優先させたいと考えるかもしれません。看護師はそれぞれの選択を尊重しながら、医療チームと協力して最適なケアを提供していく必要があるでしょう。

また、家族への倫理的配慮も重要な要素となっています。家族は患者のケアに重要な役割を果たす一方で、自身も支援を必要とする存在です。家族の不安やストレスにも目を配り、必要に応じて休息を促すなど、きめ細やかな配慮が必要になってきます。

さらに、患者の個人情報保護や守秘義務の遵守も、倫理的配慮の重要な側面です。医療チーム内での情報共有は必要不可欠ですが、それは常に患者の利益を最優先に考えて行われなければならないのです。

緩和ケア看護師の教育と心理的負担

専門的教育プログラム

日本には、緩和ケアの能力向上を目指す看護師に向けた教育プログラムが複数存在しています。主な教育プログラムには以下があります。

- SPACE-Nプログラム

- 専門的緩和ケア看護師を育成するための教育システムです。リーダーシップの育成に重点を置いており、専門的緩和ケアの質の向上に主体的に取り組める人材の育成を目指しています。

- ELNEC-Jコアカリキュラム看護師教育プログラム

- 緩和ケアに携わる看護師に必要な能力を系統的に修得できる教育プログラムです。患者本人へのケアはもちろん、その家族に対しても質の高いケアが提供できる看護師の育成を重視しています。

- ホスピス・緩和ケア看護職教育カリキュラム

- 日本ホスピス緩和ケア協会が提供するカリキュラムであり、ホスピス・緩和ケアの基本的な定義から、がんに関する基本知識、終末期がん患者の特徴、実践的な看護技術まで、幅広い内容を学ぶことができます。

このような専門的な教育プログラムに加えて、継続的な学習も重要です。医療技術や知識は日々進歩しており、定期的な研修や学会への参加を通じて、最新の知見を実践に活かしていく必要があるでしょう。

緩和ケアの専門資格

教育プログラムの受講に加えて、さらに専門性を高める場合には、資格の取得を視野に入れることも大切です。厚生労働省は、多職種間で連携し患者のケアを行う緩和ケアチームにおいて、緩和ケア認定看護師やがん看護専門看護師などの、専門資格を持つ看護師を配属させることが望ましいとしています。

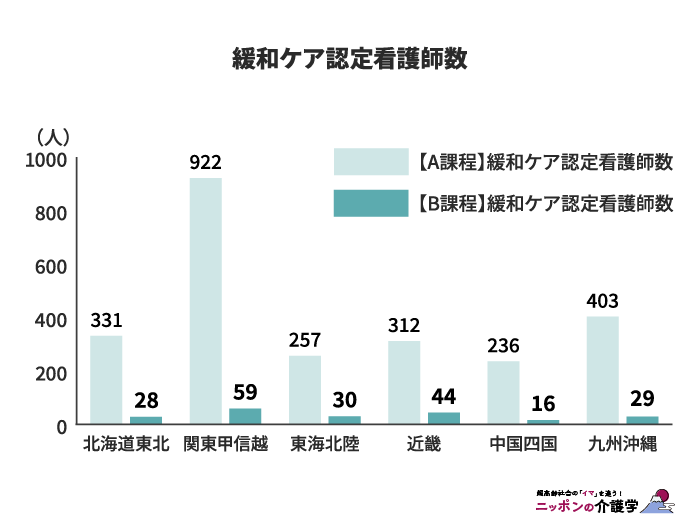

認定看護師制度は、従来のA課程と特定行為研修を追加したB課程の2つが存在しています。A課程は2026年度に終了予定となっており、今後は2021年度に始まったB課程での資格取得が求められています。

現状、B課程における緩和ケア認定看護師は、2023年12月時点で206名となっており、従来のA課程とは大きな人数差が生じています。より水準の高い緩和ケアを提供するためにも、B課程の取得者を増やすことや、A課程からの移行手続きを進めていくことが課題となっています。

がん看護専門看護師は、がん患者に対して専門的な看護を提供する資格を持つ看護師です。

がん看護専門看護師は、がん患者に対して専門的な看護を提供する資格を持つ看護師です。

主な役割は、がんによって引き起こされるさまざまな症状への対応です。痛みや吐き気、強い疲れ、息苦しさなど、患者が経験するつらい症状を和らげ、その人らしい生活が送れるよう支援します。

資格取得には、看護系大学院での修士課程修了が必要です。カリキュラムには、以下のような専門的な知識や技術が含まれています。

- がん化学療法の専門知識と看護技術

- 放射線療法に関する深い理解

- 患者さんの生活の質(QOL)向上のための実践的スキル

心理的負担への対処

緩和ケア看護師は、患者の苦痛を軽減する一方で、自身も大きな心理的負担を抱えることがあります。特に患者の死に直接向き合う機会が多いため、感情的なストレスが蓄積しやすい環境にあるとされています。

このような状況において、バーンアウト(燃え尽き症候群)の予防は極めて重要です。具体的な対策として、定期的なメンタルヘルスチェックの実施や、同僚との情報共有、相談できる場の設置などが効果的とされています。特に、困難なケースに直面した際には、一人で抱え込まず、チーム内で共有し、支え合える環境づくりが必要です。

看護師自身のセルフケアも不可欠な要素となっています。心身の健康を保つことは、より良いケアを提供するための基盤となるからです。リラクゼーション法の実践や趣味の時間を持つこと、適切な休息を確保することなど、自分自身のストレス解消法を見つけることが大切でしょう。

また、組織としての支援体制も重要です。定期的なスーパービジョンの機会を設けたり、メンタルヘルスの専門家による相談窓口を設置したりするなど、看護師を支えるための制度的な取り組みも必要とされています。このような重層的なサポート体制があってこそ、継続的な質の高いケアの提供が可能となるのです。

緩和ケア看護師の今後の展望

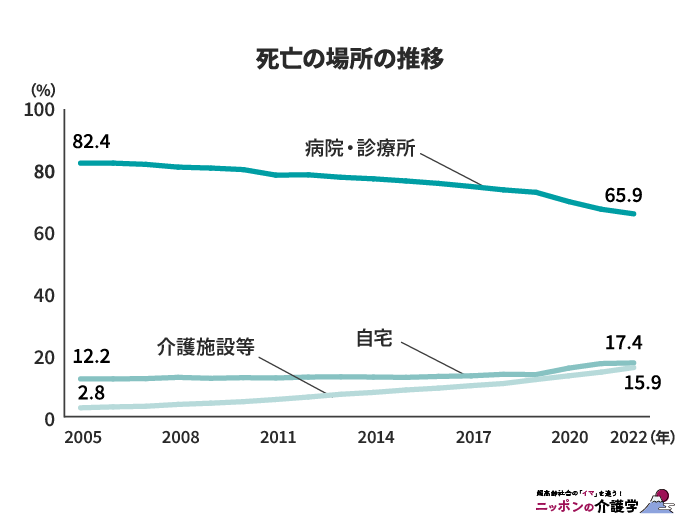

超高齢社会を迎えた日本において、緩和ケアの重要性は今後さらに進んでいくことが予想されます。特に、在宅医療の必要性増加に伴い、病院内だけでなく、患者の自宅や施設でも質の高い緩和ケアを提供することが求められています。

人口動態調査によると、年間死亡数のうち病院・診療所で最期を迎える割合は年々減少しており、自宅や介護施設等では増加傾向にあります。

このような背景から、地域医療や訪問看護の体制を強化し、家族や地域全体が協力して患者を支える仕組みを構築することが重要となっています。

また、がん以外の疾患への緩和ケアの拡大も期待されています。心不全や呼吸器疾患、神経障害など、さまざまな疾患の患者さんとその家族に対して、質の高い緩和ケアを提供できる看護師の育成が今後も重要となっていくでしょう。

みんなのコメント

ニックネームをご登録いただければニックネームの表示になります。

投稿を行った場合、

ガイドラインに同意したものとみなします。

みんなのコメント 0件

投稿ガイドライン

コミュニティおよびコメント欄は、コミュニティや記事を介してユーザーが自分の意見を述べたり、ユーザー同士で議論することで、見識を深めることを目的としています。トピックスやコメントは誰でも自由に投稿・閲覧することができますが、ルールや目的に沿わない投稿については削除される場合もあります。利用目的をよく理解し、ルールを守ってご活用ください。

書き込まれたコメントは当社の判断により、違法行為につながる投稿や公序良俗に反する投稿、差別や人権侵害などを助長する投稿については即座に排除されたり、表示を保留されたりすることがあります。また、いわゆる「荒らし」に相当すると判断された投稿についても削除される場合があります。なお、コメントシステムの仕様や機能は、ユーザーに事前に通知することなく、裁量により変更されたり、中断または停止されることがあります。なお、削除理由については当社は開示する義務を一切負いません。

ユーザーが投稿したコメントに関する著作権は、投稿を行ったユーザーに帰属します。なお、コメントが投稿されたことをもって、ユーザーは当社に対して、投稿したコメントを当社が日本の国内外で無償かつ非独占的に利用する権利を期限の定めなく許諾(第三者へ許諾する権利を含みます)することに同意されたものとします。また、ユーザーは、当社および当社の指定する第三者に対し、投稿したコメントについて著作者人格権を行使しないことに同意されたものとします。

当社が必要と判断した場合には、ユーザーの承諾なしに本ガイドラインを変更することができるものとします。

以下のメールアドレスにお問い合わせください。

info@minnanokaigo.com

当社はユーザー間もしくはユーザーと第三者間とのトラブル、およびその他の損害について一切の責任を負いません。

2020年9月7日 制定