介護福祉士の「パート合格」制度 導入の背景と仕組み

介護福祉士は、高齢者や障害者の生活を支える専門職です。しかし、近年の少子高齢化に伴い、介護人材の不足が深刻な社会問題となっています。

この状況を改善するため、厚生労働省は介護福祉士国家試験に「パート合格制度」を導入することを決定しました。

本記事では、「パート合格制度」の詳細や導入の背景について解説します。

介護福祉士パート合格制度の概要

これまで介護福祉士試験は、13科目の試験範囲の一部のみ成績がよかったとしても、合計得点がラインを上回らなければ、翌年以降も全範囲を受験しなおさねばならない「一括合格方式」でした。

これが、試験を複数のパートに分け、それぞれのパートごとに合否を判定する方式に変更されます。

具体的には、13ある受験科目を3つのパートに分け、各パートで一定の合格水準に達した場合、そのパートの合格が認められます。合格したパートは翌々年度の試験まで受験が免除されるため、受験者は不合格だったパートに集中して学習を進めることができます。

この制度変更により、働きながら介護福祉士の資格取得を目指す人々にとって、より受験しやすい環境が整備されることになります。

介護人材不足と制度導入の背景

パート合格制度導入の背景には、深刻化する介護人材不足があります。

厚生労働省の推計によると、2040年度末までに新たに約69万人の介護人材が必要とされています。

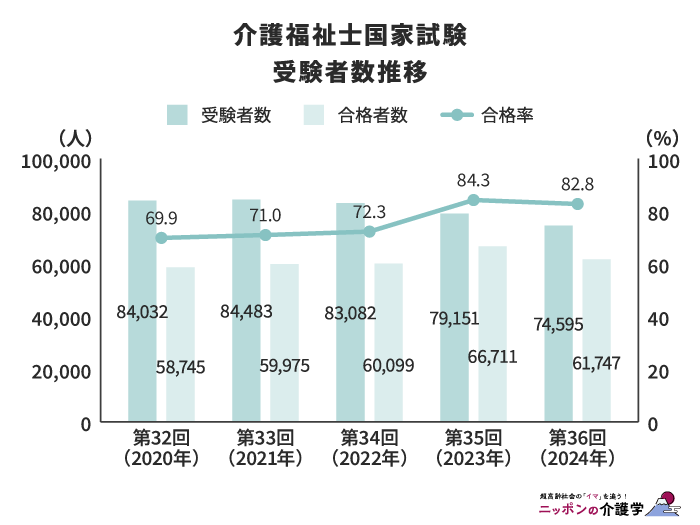

それにもかかわらず、介護福祉士国家試験の受験者数は減少傾向にあります。2023年度の受験者数は7万4,595人でしたが、これは2013年度のピーク時(約15万人)の半数以下となっています。

介護福祉士パート合格制度のメリットとデメリット

パート合格制度には、様々なメリットとデメリットが考えられます。ここでは、受験者、介護業界、そして社会全体への影響について詳しく見ていきましょう。

受験者にとってのメリット

パート合格制度は、介護福祉士を目指す人にとって、多くのメリットをもたらします。

【心理的・物理的負担の軽減】

一度に全ての科目に合格する必要がなくなるため、受験者の心理的・物理的負担が大幅に軽減されます。特に、介護現場で働きながら資格取得を目指す人々にとって、この変更は大きな意味を持ちます。

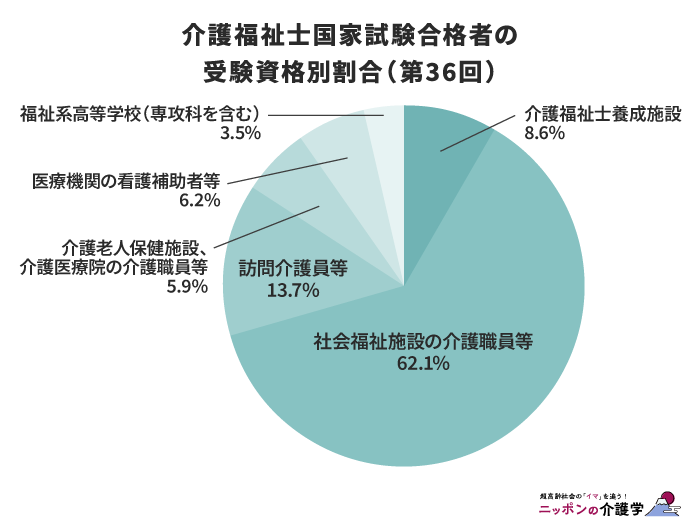

実際、現在の介護福祉士国家試験合格者の約8割は、介護現場などで働きながら受験しています。

【学習効率の向上】

不合格だったパートのみを再受験できるため、受験者は苦手分野に集中して学習することができます。これにより、効率的な学習が可能となり、最終的な合格率向上にもつながる可能性があります。

【モチベーションの維持】

部分的に合格することで達成感を得られ、継続的な学習のモチベーション維持につながります。全て不合格になるよりも、一部でも合格したという実感が次の挑戦への原動力となるでしょう。

【柔軟な学習計画】

合格したパートは2年間有効であるため、受験者は自分のペースで学習計画を立てることができます。仕事や家庭の状況に合わせて、無理のない範囲で資格取得を目指すことが可能になります。

これらのメリットにより、より多くの人が介護福祉士の資格取得を目指すことができると期待されています。

介護業界へのメリット

パート合格制度の導入は、介護業界全体にもメリットをもたらします。

【人材不足の緩和】

資格取得のハードルが下がることで、より多くの人が介護福祉士を目指すようになり、深刻な人材不足の緩和につながるのではないでしょうか。

厚生労働省の推計によると、2040年には約69万人の介護人材が不足すると予測されています。パート合格制度は、この課題に対する一つの解決策となる可能性があります。

【外国人介護人材の活用促進】

後で詳しく述べますが、パート合格制度は、外国人介護人材にとって資格取得のハードルを下げる効果があります。在留期間の制約がある中で、段階的に資格取得を目指すことができるようになるため、日本で長期的にキャリアを築く外国人介護人材が増える可能性があります。

【介護の質の向上】

より多くの介護福祉士が誕生することで、介護現場全体の専門性が高まり、サービスの質向上につながると予測されます。特に、現場経験を持つ人材が資格を取得しやすくなることで、理論と実践を兼ね備えた質の高い介護福祉士の増加が期待できます。

懸念されるデメリットと課題

一方で、パート合格制度の導入には懸念されるデメリットや課題も存在します。これらの問題点を認識し、適切に対処していくことが必要です。

【専門性の低下】

広範な知識やスキルを一体的に習得する機会が減ることで、介護福祉士としての総合的な専門性が低下する可能性があります。介護は多岐にわたる知識と技術が必要な職業であり、部分的な理解だけでは十分な対応ができません。

【資格の社会的評価の低下】

「簡単に取れる資格」という認識が広まることで、介護福祉士の社会的地位や資格の価値が低下する懸念があります。これは、介護業界全体の評価にも影響を与える可能性があります。

【試験手続きの複雑化】

パート合格制度の導入により、試験の運営や合格管理が複雑化し、運営コストが増加する可能性があります。これは、長期的には受験料の値上げなどにつながる可能性もあります。

介護福祉士の質の担保に関する議論

パート合格制度の導入に伴い、介護福祉士の質をいかに担保するかという議論が活発化しています。この問題に関しては、以下のような観点から検討が進められています。

【合格基準の設定】

パートごとの合格基準をどのように設定するかが重要な課題となっています。全体の難易度を維持しつつ、パートごとの特性を考慮した適切な基準設定が求められます。

【フォローアップ研修の実施】

パート合格者に対して、合格後も継続的な学習を促すためのフォローアップ研修の実施が検討されています。これにより、断片的な知識の統合や最新の介護技術の習得を図ることができます。

【実務経験の重視】

理論知識だけでなく、実践的なスキルを重視する観点から、一定期間の実務経験を義務付けるなどの案も出ています。これにより、座学で得た知識を現場で活かす能力を養成することができます。

【総合的な評価方法の導入】

パート合格後に、全体を通した総合的な評価を行う仕組みを設けることも提案されています。これにより、部分的な知識だけでなく、介護福祉士として必要な総合的な能力を確認することができます。

介護福祉士の質の担保は、介護サービスの質に直結する重要な問題です。パート合格制度の導入によって資格取得者が増加することが予想される中、質の維持・向上に向けた取り組みは今後さらに重要性を増すでしょう。

パート合格制度の社会的影響

パート合格制度の導入は、介護業界だけでなく、社会全体にも様々な影響を与える可能性があります。以下、その主な影響について考察します。

【介護サービスの安定供給】

介護福祉士の増加により、高齢化社会における介護サービスの安定供給が期待できます。これは、高齢者とその家族の生活の質(QOL)向上に直接的に寄与します。

上記の資料によると、2040年には65歳以上の高齢者人口が約3,921万人に達し、総人口に占める割合は35.3%になると推計されています。このような超高齢社会において、質の高い介護サービスは重要な課題となります。

【経済効果】

介護人材の増加は、介護関連産業の成長を促し、雇用創出や経済活性化にも寄与する可能性があります。特に、地方においても雇用創出効果は大きいと考えられます。

【社会保障制度の安定化】

介護人材の確保は、長期的には社会保障制度の安定化にもつながります。適切な介護サービスの提供により、医療費の抑制などの副次的効果も期待できます。

【多様な人材の活用】

パート合格制度により、これまで資格取得が難しかった層(例:子育て中の女性、定年退職後のシニア層など)の参入が促進されることが考えられます。これは、社会全体の人材活用の観点からも重要な意味を持ちます。

これらの社会的影響を踏まえ、パート合格制度の導入に当たっては、単に介護人材の確保だけでなく、社会全体への波及効果も考慮した制度設計が求められます。

介護福祉士パート合格制度と外国人介護人材への影響

介護福祉士パート合格制度の導入は、日本人の受験者だけでなく、外国人介護人材にも大きな影響を与えると考えられています。日本の急速な高齢化に伴い、外国人介護人材の重要性は年々高まっており、この新制度が彼らの資格取得にどのような影響を与えるかが、介護業界全体にとっても注目されるポイントです。

外国人介護人材の現状と課題

まず、日本における外国人介護人材の現状と課題について理解を深めましょう。

【外国人介護人材の増加】

近年、日本の介護現場で働く外国人の数は着実に増加しています。

厚生労働省によると、2021年3月末時点で、介護職種の在留資格を持つ外国人は約20,000人に達しています。この数は年々増加傾向にあります。

【言語の壁】

多くの外国人介護人材にとって、日本語の習得が最大の課題となっています。介護の現場では、利用者とのコミュニケーションや専門用語の理解が不可欠であり、高度な日本語能力が求められます。

【文化の違い】

日本特有の介護文化や高齢者との接し方など、文化的な違いも外国人介護人材にとっては大きな障壁となっています。

【キャリアパスの不明確さ】

多くの外国人介護人材にとって、日本での長期的なキャリアパスが不明確であることも課題の一つです。介護福祉士資格の取得が、安定した就労やキャリアアップにつながるという認識が十分に浸透していない面があります。

パート合格制度が外国人受験者に与える影響

パート合格制度の導入は、外国人介護人材に以下のような影響を与える可能性があります。

【心理的障壁の低下】

一度に全ての科目に合格する必要がなくなることで、外国人受験者の心理的負担が大きく軽減されます。日本語能力に不安を感じている受験者にとっては、日本語学習と並行しながら少しずつパートごとに学習を進められることが大きなメリットとなるでしょう。

【合格率の向上】

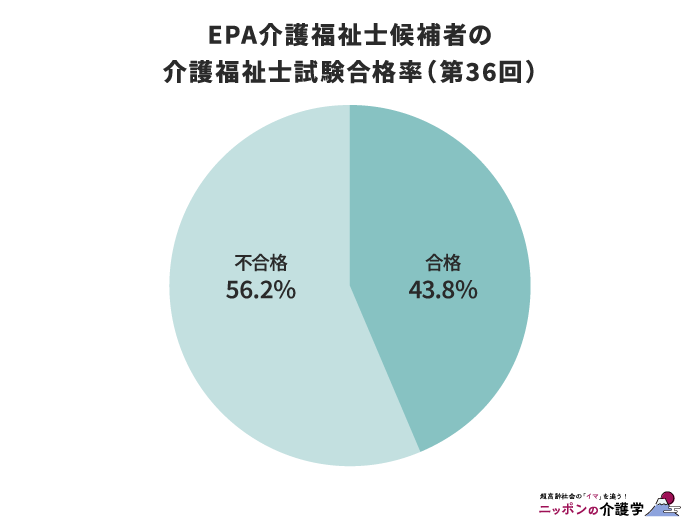

上記データによると、2021年度の介護福祉士国家試験におけるEPA介護福祉士候補者の合格率は42.3%でした。これに対し、日本人を含む全体の合格率は72.3%でした。

現在、EPA介護福祉士候補者の合格率は約4割と、7~8割合格している日本人受験者と比べて低い傾向にありますが、この差が縮まることが期待されます。

【長期的なキャリア形成の促進】

パート合格制度により、外国人介護人材が長期的な視点でキャリアを築きやすくなる可能性があります。段階的に資格取得を目指せることで、日本での就労を継続しながらスキルアップを図ることができます。

【多様な学習方法の活用】

パートごとに学習を進められることで、オンライン学習やe-learningなど、多様な学習方法を活用しやすくなります。仕事と学習の両立を図る外国人介護人材にとって大きなメリットとなるでしょう。

在留資格と介護福祉士資格の関係

介護福祉士資格の取得は、外国人介護人材の在留資格に大きく影響します。パート合格制度の導入は、この関係にも変化をもたらす可能性があります。

【在留資格「介護」の取得】

介護福祉士の資格を取得することで、外国人は在留資格「介護」を取得することができます。この在留資格は更新回数に制限がなく、日本での長期滞在が可能となります。

【EPA介護福祉士候補者への影響】

EPA介護福祉士候補者は、来日後4年以内に介護福祉士の資格を取得する必要があります。パート合格制度の導入により、この期間内での資格取得の可能性が高まると期待されています。

【特定技能制度との関連】

介護分野の特定技能制度では、介護福祉士の資格を取得することで、より安定した在留資格を得ることができます。パート合格制度は、特定技能から介護福祉士へのキャリアアップを促進する可能性があります。

【在留期間の延長】

パート合格制度により、部分的に合格した状態での在留期間延長が認められる可能性があります。これにより、外国人介護人材がより長期的な視点で資格取得を目指すことができるようになるかもしれません。

【家族の帯同】

介護福祉士の資格を取得することで、家族の帯同が認められやすくなります。パート合格制度により資格取得の可能性が高まれば、より多くの外国人介護人材が家族と共に日本で生活することができるようになるでしょう。

まとめ

介護福祉士パート合格制度の導入は、日本の介護業界の働き方に変化をもたらす可能性を秘めています。特に、外国人介護人材の獲得には大きな足がかりとなるはずです。また、働きながら学習を勧める介護職にとっても資格を取得する心理的ハードルが下がります。

もちろん、資格の価値が低下しないよう、制度の整備は慎重に進める必要があります。ですが、介護人材の不足が叫ばれるこの状況下では、きっと意義のある制度になることでしょう。

みんなのコメント

ニックネームをご登録いただければニックネームの表示になります。

投稿を行った場合、

ガイドラインに同意したものとみなします。

みんなのコメント 0件

投稿ガイドライン

コミュニティおよびコメント欄は、コミュニティや記事を介してユーザーが自分の意見を述べたり、ユーザー同士で議論することで、見識を深めることを目的としています。トピックスやコメントは誰でも自由に投稿・閲覧することができますが、ルールや目的に沿わない投稿については削除される場合もあります。利用目的をよく理解し、ルールを守ってご活用ください。

書き込まれたコメントは当社の判断により、違法行為につながる投稿や公序良俗に反する投稿、差別や人権侵害などを助長する投稿については即座に排除されたり、表示を保留されたりすることがあります。また、いわゆる「荒らし」に相当すると判断された投稿についても削除される場合があります。なお、コメントシステムの仕様や機能は、ユーザーに事前に通知することなく、裁量により変更されたり、中断または停止されることがあります。なお、削除理由については当社は開示する義務を一切負いません。

ユーザーが投稿したコメントに関する著作権は、投稿を行ったユーザーに帰属します。なお、コメントが投稿されたことをもって、ユーザーは当社に対して、投稿したコメントを当社が日本の国内外で無償かつ非独占的に利用する権利を期限の定めなく許諾(第三者へ許諾する権利を含みます)することに同意されたものとします。また、ユーザーは、当社および当社の指定する第三者に対し、投稿したコメントについて著作者人格権を行使しないことに同意されたものとします。

当社が必要と判断した場合には、ユーザーの承諾なしに本ガイドラインを変更することができるものとします。

以下のメールアドレスにお問い合わせください。

info@minnanokaigo.com

当社はユーザー間もしくはユーザーと第三者間とのトラブル、およびその他の損害について一切の責任を負いません。

2020年9月7日 制定