高齢者のギャンブル依存症は、近年増加傾向にあります。本記事では、高齢者のギャンブル依存症の実態、認知症との関連性、そして介護家族ができる具体的な対策について詳しく解説していきます。

高齢者のギャンブル依存症が増加中

高齢者のギャンブル依存症は、一見すると気づきにくい問題です。しかし、その影響は本人の健康だけでなく、家族関係や経済状況にまで及ぶ可能性があります。まずは、高齢者のギャンブル依存症の実態と、なぜ高齢者が依存症になりやすいのかについて見ていきましょう。

ギャンブル依存症とは?定義と最新統計

ギャンブル依存症は、1970年代後半にWHOによって「病的賭博」として正式に認められた病気です。現在では、アルコールや薬物依存症と同様の「ギャンブル障害」として位置づけられ、依存症の一種として広く認識されています。

主な症状には、ギャンブルへののめり込み、掛け金の増加、やめられない状態、ギャンブルをしないと落ち着かない、負けた金を取り戻そうとする、嘘をついたり借金したりするなどが挙げられます。

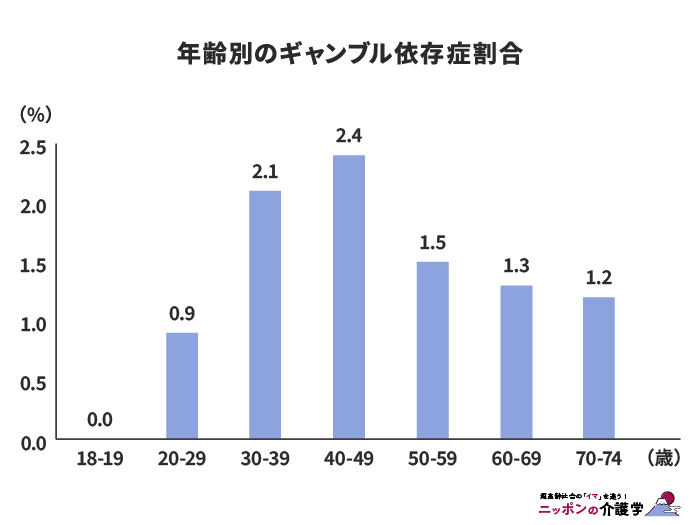

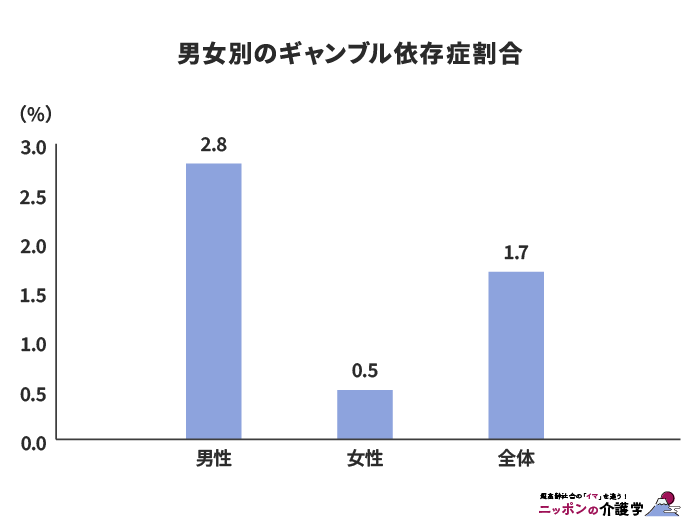

2023年度の「ギャンブル障害及びギャンブル関連問題実態調査」によると、ギャンブル依存が疑われる割合は全体で1.7%、60代で1.3%、70-74歳で1.2%となっています。一見すると高齢者の割合が若干低いように見えますが、これは決して安心できる数字ではありません。

さらに注目すべきは、ギャンブル依存が疑われる人の1カ月あたりの使用金額の中央値が6万円に達することです。年金生活者にとって、この金額は決して小さくありません。家計を圧迫し、生活の質を著しく低下させる可能性があるのです。

なお、男女別にみると、男性が2.8%、女性が0.5%と、男性のほうが多い傾向にあるようです。

高齢者がギャンブル依存症になりやすい理由

高齢者がギャンブル依存症になりやすい理由には、いくつかの要因があります。

まず、retirement(退職)、relationship(人間関係の変化)、reduction of income(収入の減少)といった「3つのR」と呼ばれる生活の変化が挙げられます。これらの変化は、高齢者の生活に大きなストレスをもたらし、ギャンブルに逃避する可能性を高めます。

また、高齢者は若い世代に比べて、ストレス対処能力の低下や社会的孤立などのリスク要因を抱えていることが多いのも特徴です。これらの要因が、ギャンブル依存症を引き起こす一因となっています。

さらに、高齢者の中には、長年の習慣としてギャンブルを楽しんできた方も多くいます。国立病院機構久里浜医療センターの調査によると、60-69歳の生涯ギャンブル経験率は77.4%、70-74歳では67.9%に達しています。この高い経験率も、依存症のリスクを高める要因の一つと言えるでしょう。

オンラインギャンブルの危険性

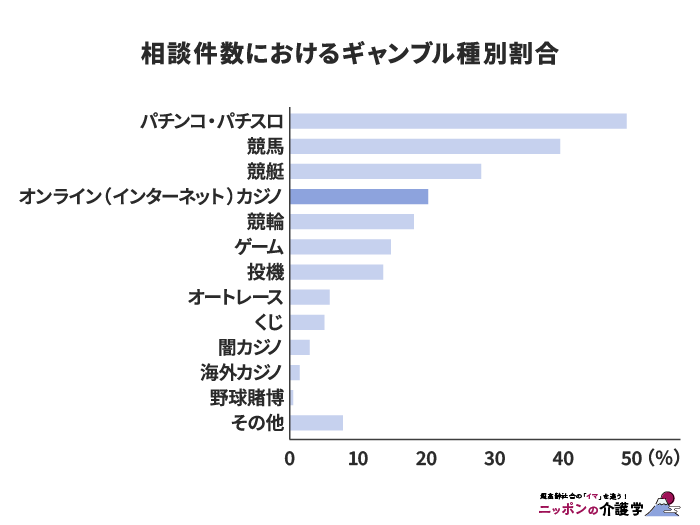

近年、オンラインギャンブルの普及により、高齢者のギャンブル依存症リスクが高まっています。

オンラインギャンブルの危険性は、その手軽さにあります。24時間いつでもどこでもアクセス可能な環境は、依存のリスクを高めます。さらに、電子マネーの使用により、実際の金銭感覚が失われやすくなります。また、匿名性が高いため、周囲に気づかれにくく、問題が深刻化しやすいという特徴もあります。

家族は、高齢者のインターネット利用状況にも注意を払い、必要に応じて使用制限などを検討することが重要です。ただし、プライバシーの問題もあるため、本人との信頼関係を損なわないよう、慎重に対応することが求められます。ご本人との対話を大切にしながら調整するようにしたいところです。

高齢者のギャンブル依存症と認知症の関係

ギャンブル依存症患者は認知症になりやすい?

ギャンブル依存症と認知症の関係について、近年注目が集まっています。

まず、長期的なギャンブル依存は、意思決定や判断力に関わる前頭葉の機能低下を引き起こす可能性があると言われています。

さらに、ギャンブルに没頭することで、健康的な生活習慣が乱れ、結果として認知症のリスクが高まる可能性もあるのです。例えば、十分な睡眠が取れない、バランスの良い食事を摂らない、運動不足になるなどの生活習慣の乱れは、認知機能の低下につながる可能性があります。

一方で、認知症がギャンブル依存症を引き起こす、または悪化させるケースも報告されています。これは、認知症による判断力の低下や衝動性の増加が、ギャンブル行動をコントロールすることを難しくするためです。つまり、ギャンブル依存症と認知症は、互いに悪影響を及ぼし合う、複雑な関係にある可能性があるといえるでしょう。

認知症患者のギャンブル行動

認知症当事者は認知機能の低下に伴い、判断力や自制心が損なわれることで、ギャンブルへの依存リスクが著しく高まります。

例えば、前頭葉機能の低下は、衝動性のコントロールを困難にします。具体的には、パチンコ店やカジノで「あと1回だけ」と思いながら、結局何時間も遊戯を続けてしまうような状況が生じやすくなります。また、リスク評価能力の低下により、大きな損失を被る可能性のある高額ベットを躊躇なく行ってしまうこともあります。

短期記憶の障害も深刻な問題を引き起こします。たとえば、昨日の大きな負けを完全に忘れて、翌日も同じようにギャンブルに興じてしまうケースが報告されています。この記憶障害は、ギャンブルの負の結果を学習する能力を阻害し、問題行動の繰り返しにつながります。

金銭管理能力の低下も看過できない問題です。例えば、年金支給日に銀行で現金を引き出し、その足でパチンコ店に向かい、数時間で月の生活費のほとんどを使い果たしてしまうような事例が報告されています。このような行動は、本人の生活基盤を脅かすだけでなく、家族にも大きな経済的・精神的負担を強いることになります。

そのため、介護家族は以下のような対応を心がけることが重要です。

1. 金銭管理のサポート:家族が金銭管理を手助けするなど、適切な支援を行う

2. 環境整備:ギャンブルの機会を減らすため、自宅でのインターネット利用制限やギャンブル場へのアクセス制限を検討する

3. 代替活動の提供:ギャンブル以外の楽しみや生きがいを見つける支援をする

4. 専門家への相談:認知症専門医やギャンブル依存症の専門家に相談し、適切な治療やケアを受ける

これらの対応は、認知症当事者のギャンブル行動を適切にコントロールし、本人と家族の生活の質を維持する上で非常に重要です。

その一方で脳の活性化の可能性も

ギャンブルと認知症の関係には、負の側面だけでなく、一部の研究では脳の活性化につながる可能性も指摘されています。そのため、「ギャンブルをすると認知症になりやすい」という決めつけは早計といえます。

例えば、ゲーム性のあるギャンブル(パズル要素のあるスロットマシンなど)は、脳の認知機能を刺激し、注意力や記憶力の維持に寄与する可能性があるという研究結果があります。

また、社交的な要素を含むギャンブル(麻雀やポーカーなど)は、コミュニケーション能力の維持や孤独感の解消につながる可能性もあります。

ただし、これらの効果はあくまでも副次的なものであり、ギャンブル依存症のリスクを考慮すると、安易に推奨することはできませんので、ギャンブルと同様の効果を得られる、より安全な代替活動を探すことも検討したいところです。

例えば、以下のような活動が考えられます。

1. 脳トレゲーム:パズルやクイズなど、認知機能を刺激する安全なゲーム

2. 社交的な趣味活動:囲碁や将棋、カードゲームなど、他者とコミュニケーションを取りながら楽しめる活動

3. 軽度の運動:ウォーキングやヨガなど、身体を動かしながら脳も活性化できる活動

これらの活動は、ギャンブルのリスクなしに、脳の活性化や社交性の維持といった効果が期待できます。介護家族は、高齢者の興味や能力に合わせて、適切な活動を提案し、支援していくことが大切です。

高齢者のギャンブル依存症対策

高齢者のギャンブル依存症に対して、介護家族ができる具体的な対策について見ていきましょう。ここでは、予防の重要性、専門機関や支援グループの活用法、最新の治療法について解説します。

まずはギャンブル依存症予防が大切

ギャンブル依存症の治療は決して容易ではありません。そのため、予防が何よりも重要です。介護家族ができる予防策として、以下のようなものが挙げられます。

1. コミュニケーションの強化:定期的な会話の時間を設け、高齢者の悩みや不安に耳を傾けましょう。孤独感の解消が、ギャンブルへの依存を防ぐ大きな力となります。

2. 代替活動の提案:ギャンブル以外の趣味や楽しみを見つける支援をしましょう。例えば、園芸、読書、軽い運動など、高齢者の興味や能力に合わせた活動を提案します。

3. 金銭管理のサポート:必要に応じて、家族が金銭管理をサポートしましょう。ただし、高齢者の自尊心を傷つけないよう、丁寧な説明と同意のもとで行うことが大切です。

4. 環境整備:ギャンブルの誘惑を減らすため、テレビ番組の制限や広告の遮断などを検討しましょう。特にオンラインギャンブルへのアクセス制限は重要です。

5. 健康管理:適切な睡眠、バランスの取れた食事、定期的な運動を促しましょう。心身の健康維持は、ギャンブル依存症の予防にも効果があります。

これらの予防策を実践することで、高齢者のギャンブル依存症リスクを大幅に軽減することができます。しかし、もし既にギャンブル依存症の兆候が見られる場合は、速やかに専門機関に相談することが重要です。

専門機関や支援グループの活用

ギャンブル依存症対策には、家族だけでなく地域や専門機関との連携が不可欠です。以下のような支援リソースを積極的に活用しましょう。

1. 精神保健福祉センター:各都道府県や政令指定都市に設置されており、ギャンブル依存症に関する相談や情報提供を行っています。専門家のアドバイスを受けることで、より適切な対応が可能になります。

2. 保健所:地域の保健所でもギャンブル依存症に関する相談を受け付けています。身近な場所で相談できるため、気軽に利用できるでしょう。必要に応じて専門医療機関の紹介も行ってくれます。

3. 自助グループ:GA(ギャンブラーズ・アノニマス)などの自助グループがあります。同じ悩みを持つ人々との交流や情報交換は、本人だけでなく家族にとっても大きな支えとなります。

4. 専門医療機関:ギャンブル依存症の治療に特化した医療機関があります。ここでは、認知行動療法や薬物療法など、専門的な治療を受けることができます。

最新治療法

ギャンブル依存症の治療には、主に以下の方法が用いられています。

1. 認知行動療法

この治療法では、ギャンブルに関する誤った認知(例:「今度こそ勝てる」「負けを取り戻せる」など)を修正し、健全な思考パターンを身につけていきます。

2. 薬物療法

主に抗うつ薬や抗不安薬が使用されます。認知行動療法と併用されることが多いです。ただし、薬の種類や量は個人差が大きいため、必ず医師の指示に従うことが重要です。

3. 集団療法

同じ悩みを持つ人々とのグループセッションを通じて、経験を共有し、相互にサポートし合います。これにより、回復への意欲を高めることができます。

最近では、新しいアプローチも注目されています。例えば、福祉向け専用パチンコ「トレパチ」の導入があります。これは、実際の金銭を使わずにパチンコを楽しむことができる機器で、認知機能低下の抑制や依存症の軽減といった効果が期待できます。

これらの治療法を選択する際は、個人の状況や症状の程度に応じて、専門医と相談の上で決定することが重要です。また、治療には時間がかかることを理解し、粘り強くサポートを続けることが大切です。

家族の関わり方としては、以下のポイントが重要です。

1. 共感的な態度:非難や批判を避け、本人の苦しみを理解しようとする姿勢を持つ

2. 一貫した対応:家族全員が同じ方針で対応し、混乱を避ける

3. 自己ケア:家族自身の心身の健康を維持することも重要

4. 治療への参加:家族療法などに積極的に参加し、回復プロセスをサポートする

まとめ

最後に、ギャンブル依存症からの回復は決して一朝一夕にはいきません。長期的な視点を持ち、粘り強くサポートを続けることが大切です。また、再発のリスクも常に存在するため、回復後も継続的な支援と見守りが必要です。

高齢者のギャンブル依存症は、本人だけでなく家族全体に影響を及ぼす深刻な問題です。しかし、適切な理解と対応があれば、必ず回復への道は開けます。この記事で紹介した情報や対策を参考に、ご家族の方とともに前向きに取り組んでいただければと思います。

みんなのコメント

ニックネームをご登録いただければニックネームの表示になります。

投稿を行った場合、

ガイドラインに同意したものとみなします。

みんなのコメント 0件

投稿ガイドライン

コミュニティおよびコメント欄は、コミュニティや記事を介してユーザーが自分の意見を述べたり、ユーザー同士で議論することで、見識を深めることを目的としています。トピックスやコメントは誰でも自由に投稿・閲覧することができますが、ルールや目的に沿わない投稿については削除される場合もあります。利用目的をよく理解し、ルールを守ってご活用ください。

書き込まれたコメントは当社の判断により、違法行為につながる投稿や公序良俗に反する投稿、差別や人権侵害などを助長する投稿については即座に排除されたり、表示を保留されたりすることがあります。また、いわゆる「荒らし」に相当すると判断された投稿についても削除される場合があります。なお、コメントシステムの仕様や機能は、ユーザーに事前に通知することなく、裁量により変更されたり、中断または停止されることがあります。なお、削除理由については当社は開示する義務を一切負いません。

ユーザーが投稿したコメントに関する著作権は、投稿を行ったユーザーに帰属します。なお、コメントが投稿されたことをもって、ユーザーは当社に対して、投稿したコメントを当社が日本の国内外で無償かつ非独占的に利用する権利を期限の定めなく許諾(第三者へ許諾する権利を含みます)することに同意されたものとします。また、ユーザーは、当社および当社の指定する第三者に対し、投稿したコメントについて著作者人格権を行使しないことに同意されたものとします。

当社が必要と判断した場合には、ユーザーの承諾なしに本ガイドラインを変更することができるものとします。

以下のメールアドレスにお問い合わせください。

info@minnanokaigo.com

当社はユーザー間もしくはユーザーと第三者間とのトラブル、およびその他の損害について一切の責任を負いません。

2020年9月7日 制定