介護情報基盤の概要と目的~2026年からの介護DX革命

介護情報基盤とは?定義と基本的な仕組みを解説

介護情報基盤とは、利用者本人、市町村、介護事業所、医療機関が、利用者の介護情報を電子的に閲覧や共有できる仕組みのことです。この基盤は、2026年4月から施行される予定であり、介護現場に大きな変革をもたらすと期待されています。

これまで、これらの情報は各介護事業所や自治体に散在し、必要な時に必要な情報を得ることが困難でした。

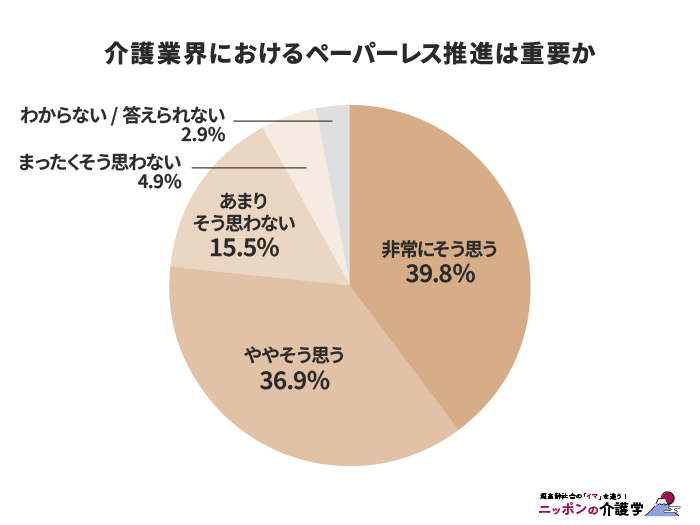

ペーパーロジック株式会社の調査によると、介護業界の経営者の76.7%が介護業界においてDX(デジタルトランスフォーメーション)の一貫としてペーパーレスの推進を実施していくことへの重要性を感じている結果となりました。

しかし、介護情報基盤の導入により、この状況は大きく変わります。利用者本人はもちろん、市町村、介護事業所、医療機関といった関係者が、必要に応じて適切に情報を共有・活用できるようになるのです。

介護情報基盤の仕組みは、国保中央会が新たに開発するシステムを中心に構築されます。しかし、ゼロからすべてを作り上げるわけではありません。既存のシステムも効果的に活用し、全体として効率的な構成を目指しています。

具体的な情報の流れを見てみましょう。まず、自治体(保険者)は介護保険証等の情報や要介護認定情報を介護情報基盤に登録します。介護事業所は、作成したケアプラン情報やLIFE情報を基盤に登録すると同時に、必要な情報を閲覧することができます。医療機関は主治医意見書を介護情報基盤経由で提出し、同時に必要な情報を閲覧できるようになります。そして、利用者自身もマイナポータルを通じて自身の介護情報を閲覧できるようになるのです。

この新しいシステムにより、これまで紙のやりとりに頼っていた多くの情報が電子化され、関係者間でリアルタイムに共有されることになります。これは単なる情報のデジタル化にとどまらず、介護サービスの提供方法そのものを変革する可能性を秘めているのです。

介護情報基盤導入の背景と目的

では、なぜ今、介護情報基盤の導入が必要とされているのでしょうか。その背景には、日本が直面する急速な高齢化と、それに伴う介護需要の増大があります。

国立社会保障・人口問題研究所の「日本の将来推計人口(平成29年推計)」によると、2040年には日本の高齢化率が35.3%に達すると予測されています。つまり、3人に1人以上が65歳以上の高齢者となる社会が、もう目前に迫っているのです。

この高齢化の進展に伴い、介護サービスへの需要は増大の一途をたどると予想されています。特に注目すべきは、医療と介護の複合的なニーズを持つ85歳以上の人口が増加するという点です。こうした「超高齢者」の増加は、これまで以上に医療と介護の緊密な連携を必要とするでしょう。

一方で、深刻な問題が生産年齢人口の減少です。介護の担い手となる人材の確保がますます困難になることが懸念されています。厚生労働省の「第8期介護保険事業計画に基づく介護人材の必要数について」によると、2025年度には約32万人、2040年度には約69万人の介護人材が不足すると推計されています。この数字は、介護業界の人材不足が今後ますます深刻化することを示しています。

このような状況下で、限りある人的資源を最大限に活用しながら、質の高い効率的な介護サービス提供体制を確保することが喫緊の課題となっています。そこで注目されているのが、ICT(情報通信技術)を活用した業務の効率化なのです。

介護情報基盤の導入には、いくつかの重要な目的があります。まず第一に、業務効率化が挙げられます。紙ベースの情報共有をデジタル化することで、事務作業の負担を大幅に軽減し、介護現場の生産性を向上させることができます。これにより、限られた人材でもより多くの利用者にサービスを提供することが可能になるのです。

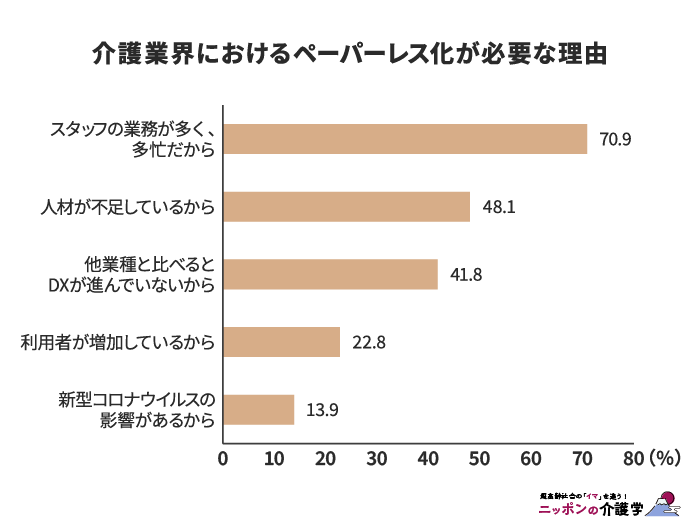

実際、先述した調査によると、ペーパーレス化推進が重要だと回答した方の7割以上が「スタッフの業務が多く、多忙」であることを理由に挙げています。

次に、情報共有の迅速化があります。関係者間でリアルタイムに情報を共有することで、より迅速で適切な介護サービスの提供が可能になります。例えば、利用者の状態変化にすぐに気づき、必要な対応を取ることができるようになるのです。

さらに、サービスの質の向上も重要な目的の一つです。蓄積された情報を活用することで、個々の利用者に最適なケアプランの作成や、科学的根拠に基づく介護(科学的介護)の実践を促進することができます。これは、より効果的で無駄のない介護サービスの提供につながります。

多職種連携の強化も見逃せません。医療と介護の情報を一元管理することで、医療機関と介護事業所の連携を強化し、切れ目のないケアの実現を目指します。これは、特に医療ニーズの高い高齢者にとって大きな意味を持つでしょう。

最後に、利用者の主体的参加を促進する効果も見逃せません。利用者自身が自分の介護情報にアクセスできることで、自立支援や重度化防止の取り組みへの主体的な参加を促すことができます。これは、高齢者の尊厳を守り、自立した生活を支援するという介護保険制度の理念にも合致するものです。

2026年4月からの本格運用を予定

介護情報基盤の導入は段階的に進められる予定です。厚生労働省の計画によると、2026年4月からの本格運用(全国展開)を目指して準備が進められています。

この計画の主なポイントとして、まず2025年度中に、市町村(介護保険の保険者)のシステムを標準化することを踏まえた改修を行う予定です。同じく2025年度中には、希望する市町村等で介護情報基盤の運用を開始します。これは本格運用に向けた試験的な運用段階と考えられます。そして、2026年4月から、介護情報基盤の本格運用(全国展開)を開始する計画となっています。

ただし、介護情報基盤の整備には、いくつかの重要な課題があることも認識されています。主な課題としては、セキュリティ対策の確立、利用者からの同意取得の方法、介護事業所のICT化対応、関係者の準備状況の確認などが挙げられています。これらの課題に対して、厚生労働省は関係者と協力しながら対策を講じていく必要があります。

介護情報基盤の具体的な活用方法

要介護認定プロセスの電子化

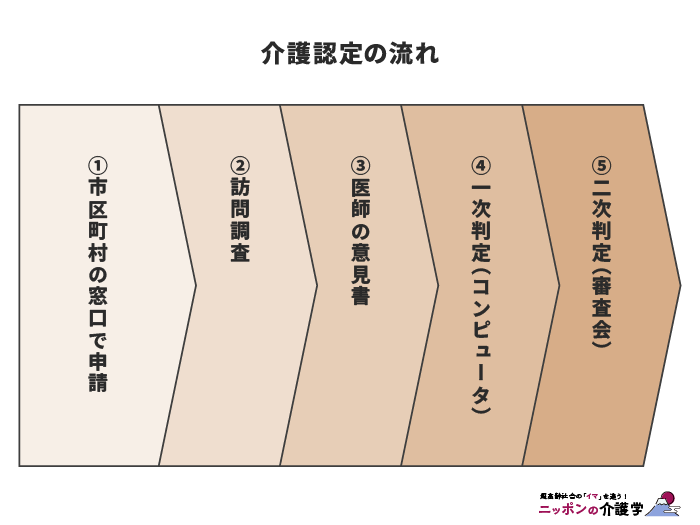

現在の要介護認定プロセスを簡単に振り返ってみましょう。

まず、本人または家族が市町村の窓口に申請書を提出することから始まります。次に、市町村の職員や委託を受けた介護支援専門員が自宅を訪問し、心身の状況について調査を行います。同時に、主治医に意見書の作成を依頼します。これらの情報をもとに、コンピュータによる一次判定が行われ、その結果を踏まえて介護認定審査会で二次判定が行われます。最後に、判定結果が申請者に通知されるという流れです。この手続きには、現状約30日程度要している状況です。

介護情報基盤の導入により、このプロセスがどのように変わるのでしょうか。

まず、申請手続きがオンライン化されます。本人または家族がマイナポータルを通じて申請を行うことができるようになり、窓口に出向く必要がなくなります。また、過去の申請情報や現在の状況などが自動的に入力されるため、申請者の負担も軽減されます。

認定調査も大きく変わります。タブレットなどの端末を使用して調査結果を直接入力することで、データの即時送信が可能になります。また、過去の調査結果や医療情報なども参照しながら調査を行うことができ、より正確で効率的な調査が可能になります。

主治医意見書の作成・提出も電子化されます。医療機関は介護情報基盤を通じて意見書を作成・提出することができるようになり、郵送による時間のロスがなくなります。また、過去の診療情報や介護サービスの利用状況なども参照しながら意見書を作成することができ、より包括的な情報に基づいた意見書の作成が可能になります。

一次判定、二次判定のプロセスも効率化されます。電子化されたデータをもとに一次判定が即時に行われ、その結果が直ちに介護認定審査会のメンバーに共有されます。審査会もオンラインで開催することが可能になり、委員の日程調整や会場の確保などの手間が省けます。

判定結果の通知もオンラインで行われるようになります。申請者はマイナポータルを通じて結果を確認することができ、紙の通知を待つ必要がなくなります。

これらの電子化により、これまで30日程度かかっていた要介護認定に要する時間が大幅に短縮される見込みです。

このプロセスの短縮は、申請者にとって大きなメリットとなります。認定結果を待つ間のサービス利用の制限や、状態の変化に対応できないなどの問題が軽減されるからです。また、自治体職員の業務負担も大幅に軽減されることが期待されます。

LIFE情報の共有と活用

LIFE(科学的介護情報システム)は、介護の質の向上と科学的介護の実現を目指して2021年度から導入された新しい仕組みです。介護施設・事業所が、利用者の状態やケアの内容などのデータを登録すると、そのデータが分析され、フィードバックが提供されるというものです。介護情報基盤の導入により、このLIFE情報の共有と活用が大きく進展することが期待されています。

現在、LIFE情報は主に各介護施設・事業所内で活用されており、他の事業所や医療機関との共有は限定的です。しかし、介護情報基盤の導入により、LIFE情報を関係者間で安全に共有することが可能になります。これにより、利用者の状態やケアの効果をより多角的に把握し、適切なサービス提供につなげることができるようになるのです。

具体的には、以下のような活用方法が考えられます。

まず、ケアマネージャーによる活用です。ケアマネージャーは、担当する利用者のLIFE情報を閲覧することで、各介護サービス提供事業所が行っているケアの内容や、その効果を詳細に把握することができます。これにより、より適切なケアプランの作成が可能になります。例えば、ある通所リハビリテーション事業所でのリハビリの効果が高いことが分かれば、そのサービスの利用を増やすといった判断ができるようになります。

次に、介護サービス事業所間での活用です。例えば、ある利用者が通所介護と訪問介護を利用している場合、それぞれの事業所が互いのLIFE情報を参照することで、より一貫性のあるサービス提供が可能になります。利用者の状態の変化や、効果的だったケアの方法などを共有することで、サービスの質の向上につながるでしょう。

医療機関との連携も重要です。LIFE情報を通じて、利用者の日常生活における機能や状態を詳細に把握することができれば、より適切な診療や治療方針の決定につながります。例えば、リハビリテーション科の医師が、介護サービスでのリハビリの内容や効果を確認した上で、医療でのリハビリ計画を立てることができるようになります。

自治体にとっても、LIFE情報の活用は大きな意味を持ちます。地域全体のLIFE情報を分析することで、地域の介護ニーズや課題を詳細に把握し、より効果的な介護保険事業計画の策定につなげることができます。

また、研究者にとっても、LIFE情報は貴重な研究材料となります。もちろん、個人情報保護には十分な配慮が必要ですが、匿名化されたデータを分析することで、より効果的な介護方法の開発や、介護予防策の立案などにつながる可能性があります。

介護情報基盤がもたらすメリットとデメリット

自治体:事務負担軽減と政策立案への活用

介護情報基盤の導入は、自治体(介護保険者)に大きな変革をもたらします。これまで紙ベースで行われてきた多くの業務が電子化されることで、業務効率が飛躍的に向上すると期待されています。

最も大きな変化が見込まれるのは、要介護認定の手続きです。現在、この手続きは現在30日程度もの時間を要しています。申請書類の受付から、認定調査、主治医意見書の収集、認定審査会の開催、結果通知の送付まで、多くの手順が紙ベースで行われているためです。介護情報基盤の導入により、これらの手順が電子化されれば、処理時間の大幅な短縮が期待できます。

また、介護保険被保険者証の管理も大きく変わります。現在、65歳になると自動的に被保険者証が郵送されますが、実際に使用するまで長期間保管する必要があります。紛失した場合は再発行の手続きが必要になりますし、要介護度が変更されるたびに新しい被保険者証を発行しなければなりません。これらの業務が電子化されれば、自治体の事務負担が大幅に軽減されるでしょう。

さらに、介護情報基盤の導入は、自治体の政策立案にも大きな影響を与えます。蓄積された介護情報を分析することで、地域の介護ニーズや課題を正確に把握し、エビデンスに基づいた政策立案が可能になります。例えば、特定の介護サービスの需給バランスや、介護予防施策の効果などを詳細に分析できるようになります。これにより、地域の実情に合った効果的な介護保険事業の運営が可能になるのです。

介護保険財政の適正化も期待できます。介護サービスの利用状況や給付実績をリアルタイムで把握できるようになるため、不適切な給付や重複サービスの抑制など、介護保険財政の健全化に寄与することが期待されます。高齢化が進む中で、持続可能な介護保険制度を維持するためには、このような効率的な財政運営が不可欠です。

介護事業所:ペーパーレス化と情報共有の円滑化

介護情報基盤の導入は、介護事業所の日々の業務に革命的な変化をもたらします。これまで紙の山に埋もれていた介護現場が、デジタル化によって大きく変わろうとしているのです。

最も大きな変化は、ペーパーレス化でしょう。現在、多くの介護事業所では、ケアプランの作成や介護記録の管理、介護報酬の請求など、多くの業務を紙ベースで行っています。これらの業務が電子化されることで、書類の作成・保管・検索にかかる時間と労力が大幅に削減されます。

例えば、ケアプランの作成と共有を考えてみましょう。これまでは、ケアプランを紙で作成し、利用者や他の介護サービス事業所に郵送や手渡しで配布していました。介護情報基盤の導入後は、電子的に作成したケアプランを、瞬時に関係者と共有することができるようになります。これにより、ケアプランの変更や更新もリアルタイムで反映させることが可能になり、常に最新の情報に基づいたサービス提供が可能になるのです。

介護記録の管理も大きく変わります。これまでは紙のファイルに記入し、それを保管庫に保管していましたが、電子化によりタブレットやスマートフォンで随時記録を入力し、クラウド上で管理することができるようになります。これにより、記録の検索や分析が容易になり、利用者の状態変化を迅速に把握することができるようになります。

情報共有の円滑化も、介護事業所にとって大きなメリットとなります。例えば、他の介護事業所とも円滑に情報共有ができるようになります。利用者が複数のサービスを利用している場合、各事業所が提供しているサービスの内容や利用者の状態変化などを、リアルタイムで共有することができます。これにより、サービス提供の重複や漏れを防ぎ、より効果的な介護サービスの提供が可能になるのです。

さらに、LIFE(科学的介護情報システム)との連携も期待されています。LIFEに入力したデータを介護情報基盤と連携させることで、科学的介護の実践がより容易になります。蓄積されたデータを分析することで、個々の利用者に最適なケアの提供や、介護サービスの質の向上につながることが期待されています。

医療機関:介護情報基盤を通じた切れ目ないケアの実現

これまで、医療機関と介護事業所の情報共有は必ずしも円滑ではありませんでした。例えば、高齢者が入院する際、それまでの介護サービスの利用状況や日常生活の様子などの情報が十分に伝わらないことがあります。また、退院後の介護サービスの調整も、スムーズに行われないケースがありました。

介護情報基盤の導入により、これらの課題が大きく改善されることが期待されています。医療機関は、患者の同意のもと、介護情報基盤を通じて患者の介護サービス利用状況やケアプランの内容、日々の生活状況などを確認することができるようになります。これにより、入院前の患者の生活状況を踏まえた適切な医療提供が可能になります。

例えば、認知症の高齢者が入院した場合を考えてみましょう。これまでは、認知症の症状や日常生活での様子を、家族や介護事業所からの聞き取りで把握していました。しかし、介護情報基盤を通じて、日々の介護記録や認知症の症状の変化、服薬状況などを詳細に確認できるようになれば、より適切な治療計画を立てることができるようになります。

退院時の連携も大きく改善されます。退院後の生活を見据えたケアプランの作成や、必要な介護サービスの調整を、入院中から円滑に進めることができるようになります。医療機関は、退院後の患者の生活をより具体的にイメージしながら、退院支援を行うことができるようになるのです。

また、在宅医療を行う診療所にとっても、介護情報基盤は大きな助けとなります。訪問診療を行う際に、直近の介護サービスの利用状況や介護職員の観察記録を確認できれば、より適切な医療を提供することができます。さらに、医療機関側の診療情報を介護事業所と共有することで、医療と介護の連携がより緊密になることが期待されます。

主治医意見書の作成・提出も効率化されます。これまでは紙ベースで作成し、郵送で提出していた主治医意見書を、電子的に作成・提出できるようになります。

利用者・家族:自身の介護情報へのアクセス向上と主体的な介護への参画

介護情報基盤の導入は、介護サービスの利用者やその家族にとっても大きな変化をもたらします。これまで、自分の介護に関する情報は断片的にしか把握できませんでしたが、介護情報基盤の導入により、自身の介護情報に包括的にアクセスできるようになります。

具体的には、マイナポータルを通じて、自分の要介護認定の結果やケアプランの内容、利用している介護サービスの記録、さらにはLIFE(科学的介護情報システム)に登録された自分の状態評価などを、いつでも確認できるようになります。これにより、利用者やその家族が自身の介護の状況を総合的に把握し、より主体的に介護に参画することが可能になります。

例えば、ケアプランの内容を随時確認できるようになれば、サービスの利用状況や目標の達成度を自分でチェックすることができます。また、介護サービス事業所が記録した日々の様子を確認することで、離れて暮らす家族も高齢者の状態を詳しく知ることができるようになります。

さらに、LIFE情報を通じて自分の状態の変化を客観的に把握できるようになれば、介護予防や自立支援への意欲が高まる可能性もあります。例えば、歩行能力や認知機能の変化を数値やグラフで確認できれば、リハビリテーションや認知症予防活動への積極的な参加につながるかもしれません。

また、介護保険被保険者証の電子化により、紙の被保険者証を管理・携帯する必要がなくなり、紛失のリスクも減少します。さらに、要介護度の変更や住所変更などの手続きも、オンラインで簡単に行えるようになる可能性があります。

セキュリティ対策と運用面で懸念事項も残る

介護情報基盤の導入は多くのメリットをもたらす一方で、セキュリティ対策や運用面での懸念事項も存在します。

まず最大の懸念事項は、情報セキュリティの問題です。介護情報基盤には、利用者の要介護状態や病歴、日々の生活状況など、極めてセンシティブな個人情報が大量に蓄積されます。これらの情報が外部に漏洩した場合、利用者のプライバシーが深刻に侵害されるだけでなく、悪用されるリスクもあります。

次に、システムの安定性と可用性の問題があります。介護情報基盤は24時間365日、常に安定して稼働することが求められます。システムがダウンしたり、アクセスが遅くなったりすると、介護サービスの提供に大きな支障をきたす可能性があります。特に、緊急時や災害時にシステムが利用できなくなることは、深刻な問題につながりかねません。

この課題に対しては、システムの冗長化やバックアップ体制の整備、定期的なメンテナンスの実施などが必要となります。また、システム障害時の代替手段(例えば、紙ベースでの情報共有など)も、あらかじめ準備しておく必要があるでしょう。

運用面での大きな課題の一つが、利用者の同意管理です。介護情報基盤を通じて個人情報を共有する際には、原則として本人の同意が必要ですが、認知症などにより本人の意思確認が難しいケースも少なくありません。誰がどの情報にアクセスできるのか、どのような場合に同意なしで情報共有ができるのかなど、細かなルール作りとその徹底が求められます。

また、データの正確性と最新性の維持も重要な課題です。多くの関係者が情報を入力・更新するシステムでは、誤った情報が入力されたり、更新が遅れたりするリスクがあります。不正確な情報に基づいてケアが行われると、利用者の安全が脅かされる可能性もあります。データの入力・更新ルールの策定や、定期的なデータクレンジングの実施などが必要になるでしょう。

まとめ

介護情報基盤の導入に向けて、国、自治体、介護事業所、医療機関、利用者・家族など全ての関係者が協力して準備を進める必要があります。システム整備や法整備、職員教育、環境整備など、取り組むべき課題は多岐にわたります。

情報セキュリティの整備、災害やシステムの不具合によるトラブルを未然に防ぐべく、環境整備を全力で急ぐことが重要です。

みんなのコメント

ニックネームをご登録いただければニックネームの表示になります。

投稿を行った場合、

ガイドラインに同意したものとみなします。

みんなのコメント 0件

投稿ガイドライン

コミュニティおよびコメント欄は、コミュニティや記事を介してユーザーが自分の意見を述べたり、ユーザー同士で議論することで、見識を深めることを目的としています。トピックスやコメントは誰でも自由に投稿・閲覧することができますが、ルールや目的に沿わない投稿については削除される場合もあります。利用目的をよく理解し、ルールを守ってご活用ください。

書き込まれたコメントは当社の判断により、違法行為につながる投稿や公序良俗に反する投稿、差別や人権侵害などを助長する投稿については即座に排除されたり、表示を保留されたりすることがあります。また、いわゆる「荒らし」に相当すると判断された投稿についても削除される場合があります。なお、コメントシステムの仕様や機能は、ユーザーに事前に通知することなく、裁量により変更されたり、中断または停止されることがあります。なお、削除理由については当社は開示する義務を一切負いません。

ユーザーが投稿したコメントに関する著作権は、投稿を行ったユーザーに帰属します。なお、コメントが投稿されたことをもって、ユーザーは当社に対して、投稿したコメントを当社が日本の国内外で無償かつ非独占的に利用する権利を期限の定めなく許諾(第三者へ許諾する権利を含みます)することに同意されたものとします。また、ユーザーは、当社および当社の指定する第三者に対し、投稿したコメントについて著作者人格権を行使しないことに同意されたものとします。

当社が必要と判断した場合には、ユーザーの承諾なしに本ガイドラインを変更することができるものとします。

以下のメールアドレスにお問い合わせください。

info@minnanokaigo.com

当社はユーザー間もしくはユーザーと第三者間とのトラブル、およびその他の損害について一切の責任を負いません。

2020年9月7日 制定