認定介護福祉士の実態と「意味ない」という評価の背景

介護業界において、スキルアップや専門性の向上は常に重要な課題です。その中で、介護福祉士の上位資格として注目されているのが認定介護福祉士です。しかし、この資格に対して「意味がない」という声も少なくありません。なぜそのような評価がされているのか、そして法人にとってのメリットは本当に意味がないのかを、現場の声や具体的なデータを基に探っていきましょう。

認定介護福祉士とは?資格の概要と期待される役割

認定介護福祉士は、介護福祉士としての経験を積んだ後、さらに高度な知識と技術を身につけた専門家を認定する資格です。2015年に一般社団法人認定介護福祉士認証・認定機構によって創設されました。

この資格は、介護現場のリーダーとして、サービスの質の向上や多職種との連携強化、後進の育成などの役割を担うことが期待されています。具体的には以下のような役割が挙げられます。

- 介護サービスの質の向上を図るためのマネジメント

- 医療職や他の専門職との連携・協働の推進

- 介護職員の指導・育成

- 地域包括ケアシステムにおける中核的な役割

しかし、その期待とは裏腹に、認定介護福祉士の資格取得者数は伸び悩んでいます。なぜでしょうか。

「認定介護福祉士は意味ない」と言われる具体的な理由

「認定介護福祉士は意味がない」という評価の背景には、主に以下の理由が挙げられます。

- 高額な取得費用

- 長期にわたる研修期間

- 厳しい受講要件

- 資格取得後の待遇改善が不明確

特に、費用と時間の面での負担が大きいことが、多くの介護職員にとって大きな障壁となっています。

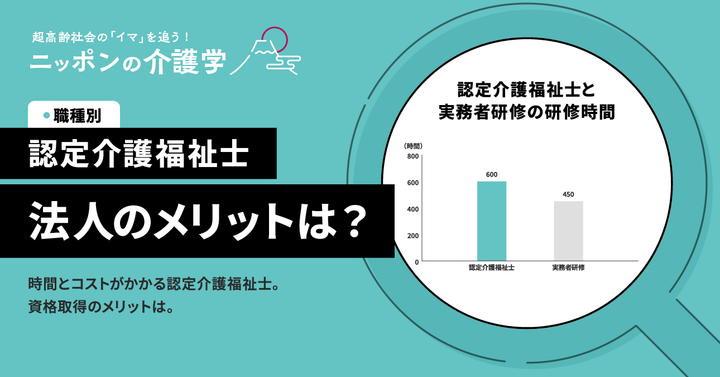

Ⅰ類の受講にかかる時間はおよそ345時間、Ⅱ類はおよそ255時間が目安となっています。トータルでおよそ600時間となり、受講修了までに約1年半かかります。全てのカリキュラムを修了するには1年以上かかる見込みです。

また、養成研修の総費用は約60万円と大変高額であり、個人として支払うのは厳しい状況にあります。

このような高額な費用と長期の研修期間は、働きながら資格取得を目指す介護職員にとって大きな負担となります。さらに、研修を受講するための要件も厳しく設定されています。

認定介護福祉士の養成研修を受講するための主な要件

- 介護福祉士資格取得後、5年以上の実務経験

- 介護職員を対象とした現任研修の受講歴が100時間以上

- 介護職の小チームのリーダーとしての実務経験

これらの要件を満たす介護職員は決して多くありません。そのため、「取得したくても取得できない」という状況も生まれています。

さらに、資格取得後の待遇改善が不明確であることも、「意味がない」と言われる大きな要因の一つです。というのも、認定介護福祉士の配置は加算条件に含まれていないため、多くの介護施設や事業所では、給与を上げる根拠になり得ないのです。そのため、多大な時間と費用をかけて資格を取得しても、それに見合った待遇が得られるかどうかが不透明なのです。

認定介護福祉士は法人の資格取得支援制度対象外であることが多い

多くの介護事業を行っている法人・事業所では、資格取得支援制度を設けています。しかし、認定介護福祉士の資格取得を支援対象としている法人は、まだまだ少数派です。

この背景には、法人側の「コスト」と「効果」に対する懸念があります。

法人の資格取得規程に含まれていないということは、つまり法人にとって資格取得のメリットがないと判断しているということです。60万円もの費用がかかり、600時間以上の研修時間を要する資格を支援するには、それに見合うだけの効果が必要です。しかし、現状では、認定介護福祉士を取得しても、直接的な介護報酬の加算につながるわけではありません。そのため、多くの法人が支援を躊躇しているのが実情です。

このように、法人側の視点からも、認定介護福祉士の資格取得支援には慎重にならざるを得ない事情があるのです。

しかし、この状況は認定介護福祉士の価値がないことを意味するのでしょうか。次の章では、法人が認定介護福祉士を支援する際の課題と、それに対する対策について詳しく見ていきましょう。

法人が認定介護福祉士を支援する際の課題と対策

認定介護福祉士の資格取得を支援することは、法人にとって決して簡単な決断ではありません。高額な費用、長期の研修期間、人員の配置調整など、様々な課題があります。しかし、これらの課題に対して適切な対策を講じることで、法人と職員の双方にメリットをもたらす可能性があります。ここでは、具体的な課題と対策について詳しく見ていきましょう。

認定介護福祉士の育成にかかる実質的なコスト

認定介護福祉士の育成にかかるコストは、単純に研修費用だけではありません。様々な要素を考慮する必要があります。

例えば、以下のような費用が考えられます。

- 研修費用:60万円

- 資格取得規程変更費用:5万円

- 研修期間中の代替職員人件費:約100万円(時給1,500円×600時間+諸経費)

- 交通費・宿泊費:約20万円

- 合計:約200万円

このように、1人の認定介護福祉士を育成するためには、実質的に200万円近くのコストがかかる可能性があります。これは多くの中小介護事業者にとって、決して小さな金額ではありません。

研修費だけでも介護福祉士資格と比較すると、介護福祉士が12万円なのに対し認定介護福祉士は60万円と非常に高額です。

さらに、金銭的なコスト以外にも考慮すべき点があります。例えば、以下のような点があります。

- 研修期間中の人員配置の調整

- 他の職員への業務負担の増加

- 資格取得後の処遇改善に伴う人件費の増加

これらの要素も、法人にとっては大きな課題となります。

キャリアアップ助成金の限界と追加の資金確保の方法

認定介護福祉士の資格取得支援には、厚生労働省の「人材開発支援助成金(旧キャリアアップ助成金)」を活用することができます。しかし、この助成金だけでは全ての費用をカバーすることは難しいのが現状です。

- 人材開発支援助成金の上限額:1人当たり最大50万円

- 実際の費用:約200万円

- ギャップ:約150万円

このギャップを埋めるためには、追加の資金確保が必要となります。

以下に、いくつかの方法を提案します。

1. 法人独自の資格取得支援制度の創設例:資格取得費用の一部を法人が負担し、残りを職員が分割返済する制度

2. 地方自治体の助成金や補助金の活用多くの自治体が介護人材育成のための独自の支援制度を設けています。地域の福祉人材センターや社会福祉協議会に相談することで、利用可能な制度を見つけられる可能性があります。

3. 日本政策金融公庫の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」の活用この制度は、人材育成にも活用可能です。低金利で資金を調達できる可能性があります。

4. クラウドファンディングの活用地域に根ざした介護サービスの質の向上を目指す取り組みとして、クラウドファンディングで資金を募ることも一案です。

これらの方法を組み合わせることで、資金面での課題をある程度軽減することができるでしょう。

長期研修期間中の業務体制の調整と対策

認定介護福祉士の養成研修は600時間以上に及ぶため、研修期間中の業務体制の調整が大きな課題となります。特に、小規模な事業所では、一人の職員が長期間現場を離れることによる影響は無視できません。

この課題に対しては、以下のような対策が考えられます。

研修受講のローテーション制度の導入複数の職員で研修を分担して受講することで、一人あたりの負担を軽減します。

研修受講中の業務シフトの柔軟な調整例:夜勤を免除し、日中のみの勤務とする

これらの対策を組み合わせることで、長期研修期間中の業務体制の課題を克服することができるでしょう。

法人会議での効果的なアピール方法

それでも「部下から資格取得を考えていると相談された」「支援対象にしたい」というケースもあるでしょう。

とはいえ、認定介護福祉士の育成支援を法人内で提案する際には、単に「スキルアップのため」というだけでは説得力に欠けます。経営陣や他の職員を説得するためには、具体的なメリットを示す必要があります。

以下に、法人会議でアピールする際のポイントをいくつか挙げます。

1. 職員のモチベーション向上効果

介護福祉士の上位資格である認定介護福祉士を取得することで職員のモチベーション向上につながるという声は実際に上がっています。

2. サービスの質の向上

認定介護福祉士の専門知識やスキルが、施設全体のサービスの質の向上につながることを強調します。

3. 多職種との連携強化

医療職など多職種とのコミュニケーションが円滑になることで、より効果的なケアが可能になることを説明します。

4. 将来的な制度改正への対応

今後の介護保険制度改正で、認定介護福祉士の配置が評価される可能性があることを示唆します。

5. 地域における施設の評価向上

認定介護福祉士の存在が、地域における施設の評価向上につながる可能性を説明します。

6. 内部研修の充実

認定介護福祉士が内部研修の講師を務めることで、職員全体のスキルアップにつながることを強調します。

これらのポイントを、具体的なデータや事例と共に提示することで、認定介護福祉士育成の意義を効果的にアピールすることができるでしょう。

認定介護福祉士がもたらす非金銭的なメリットと将来性

認定介護福祉士の資格取得支援には多くの課題がありますが、同時に法人や職員にとって様々なメリットをもたらす可能性があります。ここでは、直接的な金銭的利益以外の観点から、認定介護福祉士がもたらす価値と将来性について考えていきましょう。

認定介護福祉士による内部研修の実施と知識・技術の向上

認定介護福祉士の重要な役割の一つに、他の職員への指導・育成があります。特に、内部研修の講師として活躍することで、職場全体の知識と技術の向上に大きく貢献することができます。

認定介護福祉士による内部研修は、職員全体のスキル向上に大きな効果をもたらしています。具体的には以下のような利点があります。

1. 最新の知識・技術の共有

認定介護福祉士は、養成研修で学んだ最新の知識や技術を職場に持ち帰り、他の職員と共有することができます。

2. 現場に即した研修内容

外部講師とは異なり、認定介護福祉士は自施設の状況を熟知しているため、より現場に即した実践的な研修を行うことができます。

3. 継続的な学習環境の創出

定期的に内部研修を実施することで、職場全体が継続的に学習する環境を作り出すことができます。

4. コスト削減効果

外部研修への参加を減らすことができ、研修費用の削減にもつながります。

5. OJT(On-the-Job Training)の質の向上

日常業務の中での指導においても、認定介護福祉士の専門性が活かされ、OJTの質が向上します。

これらの効果により、認定介護福祉士の存在が職場全体の知識と技術の底上げにつながるのです。

多職種連携における認定介護福祉士の役割と効果

介護の現場では、医療職をはじめとする多職種との連携が欠かせません。認定介護福祉士は、この多職種連携において重要な役割を果たすことが期待されています。

1. 医療的知識に基づくコミュニケーション

認定介護福祉士は、医療に関する高度な知識を持っているため、医療職とのコミュニケーションがスムーズになります。

2. 多職種の視点の統合

様々な専門職の視点を理解し、それらを統合して利用者のケアに反映させることができます。

3. 介護の専門性の発信

多職種に対して介護の専門性をより明確に説明し、理解を促進することができます。

4. カンファレンスの効率化

多職種カンファレンスにおいて、認定介護福祉士が中心となってディスカッションをリードすることで、より効率的な話し合いが可能になります。

5. 情報の一元化

多職種から得られる情報を適切に整理し、ケアプランに反映させることができます。

これらの効果により、認定介護福祉士の存在が多職種連携の質を高め、結果として利用者へのより良いケアの提供につながるのです。

将来的な制度改正を見据えた戦略的な人材育成

介護保険制度は定期的に見直しが行われ、その度に新たな加算や評価基準が設けられてきました。認定介護福祉士の育成は、将来的な制度改正を見据えた戦略的な人材育成として位置づけることができます。

例えば、認知症介護実践者研修の例を見てみましょう。

- 2012年改定:認知症介護実践者研修修了者の配置で加算

- 2015年改定:認知症介護指導者研修修了者の配置で更なる加算

- 2018年改定:認知症介護指導者研修修了者の配置が算定要件に

- 2021年改定:認知症介護指導者研修修了者の役割が明確化

このように、専門性の高い人材の配置が徐々に評価され、最終的には算定要件になるというトレンドが見られます。認定介護福祉士についても、同様の流れが予想されます。

将来的な制度改正を見据えた人材育成の意義は以下の通りです。

1. 競争優位性の確保認定介護福祉士の育成に積極的な法人は、将来的に競争優位性を確保できる可能性が高くなります。

2. 柔軟な対応力の獲得高度な知識と技術を持つ職員がいることで、どのような制度改正にも柔軟に対応できる組織力が培われます。

3. 地域における評価の向上先進的な取り組みを行う法人事業所として、地域における評価が高まる可能性があります。

このように、認定介護福祉士の育成は、単に現在の業務改善だけでなく、将来を見据えた戦略的な投資としても捉えることができるのです。

結論として、認定介護福祉士の資格取得支援には確かに多くの課題がありますが、それ以上に大きな価値と可能性を秘めていると言えるでしょう。職員のモチベーション向上、内部研修の充実、多職種連携の強化、そして将来的な制度改正への対応など、多面的な効果が期待できます。

法人としては、これらの非金銭的なメリットと将来性を十分に考慮した上で、認定介護福祉士の育成支援について検討することが重要です。短期的なコストだけでなく、中長期的な視点で捉えることで、より戦略的な人材育成が可能となるでしょう。

認定介護福祉士は決して「意味のない」資格ではありません。むしろ、介護の質の向上と法人の発展に大きく寄与する可能性を秘めた、価値ある資格だと言えるのです。今後、この資格の重要性はますます高まっていくことが予想されます。法人と職員が協力して、積極的に認定介護福祉士の育成に取り組むことで、介護業界全体の発展に貢献できるはずです。

みんなのコメント

ニックネームをご登録いただければニックネームの表示になります。

投稿を行った場合、

ガイドラインに同意したものとみなします。

みんなのコメント 0件

投稿ガイドライン

コミュニティおよびコメント欄は、コミュニティや記事を介してユーザーが自分の意見を述べたり、ユーザー同士で議論することで、見識を深めることを目的としています。トピックスやコメントは誰でも自由に投稿・閲覧することができますが、ルールや目的に沿わない投稿については削除される場合もあります。利用目的をよく理解し、ルールを守ってご活用ください。

書き込まれたコメントは当社の判断により、違法行為につながる投稿や公序良俗に反する投稿、差別や人権侵害などを助長する投稿については即座に排除されたり、表示を保留されたりすることがあります。また、いわゆる「荒らし」に相当すると判断された投稿についても削除される場合があります。なお、コメントシステムの仕様や機能は、ユーザーに事前に通知することなく、裁量により変更されたり、中断または停止されることがあります。なお、削除理由については当社は開示する義務を一切負いません。

ユーザーが投稿したコメントに関する著作権は、投稿を行ったユーザーに帰属します。なお、コメントが投稿されたことをもって、ユーザーは当社に対して、投稿したコメントを当社が日本の国内外で無償かつ非独占的に利用する権利を期限の定めなく許諾(第三者へ許諾する権利を含みます)することに同意されたものとします。また、ユーザーは、当社および当社の指定する第三者に対し、投稿したコメントについて著作者人格権を行使しないことに同意されたものとします。

当社が必要と判断した場合には、ユーザーの承諾なしに本ガイドラインを変更することができるものとします。

以下のメールアドレスにお問い合わせください。

info@minnanokaigo.com

当社はユーザー間もしくはユーザーと第三者間とのトラブル、およびその他の損害について一切の責任を負いません。

2020年9月7日 制定