日立製作所、AIを活用した介護施設入居者の感情予測システムを実証実験

株式会社日立製作所は、2024年8月6日にAIを活用して介護施設入居者の感情変化の予兆を検知する実証実験を実施したと発表しました。この取り組みは、介護現場が直面する様々な課題に対する新たな解決策として注目を集めています。

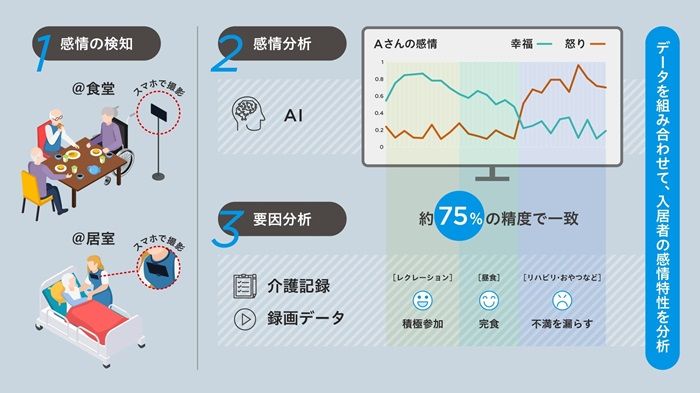

実証実験では、エヌ・ティ・ティ・ブロードバンドプラットフォーム株式会社(NTTBP)とテルウェル東日本株式会社が協力し、AIによる感情分析の精度が約75%という高い水準に達したことが明らかになりました。この結果は、介護現場におけるAI活用の可能性を大きく広げるものとして、業界関係者から高い評価を受けています。

本記事では、この実証実験について解説したうえで、介護業界におけるAIの活用について考察します。

介護AIによる感情予測システムの仕組みと特徴

実証実験では、入居者の様子を6日間にわたって観察しました。観察の対象となったのは、スタッフと入居者が1対1でコミュニケーションを行う居室の様子や、入居者同士が集まり、会話や交流を行う食堂での食事の様子、さらには健康運動を行う様子などです。これらの場面をカメラで撮影し、豊富なデータを収集しました。

次に、AIを活用してこれらの映像と音声データを分析し、各シーンにおいて入居者が7種類(怒り、悲嘆、恐れ、平静、嫌悪、幸福、驚き)の感情のうち、最も割合の大きかったものに分類しました。

さらに、入居者のプロファイリング情報やスタッフが記入する介護記録、そして入居者の感情に関するアンケート結果を、撮影データの分析結果と組み合わせてどのようなシーンでどのような感情が生まれやすいのか、また不快感やネガティブな感情変化を引き起こす要因は何かを詳細に分析。

その結果、AI による分類が実際に対象者が感じた感情の分類と約75%*の精度で一致。入居者の感情変化の予兆を捉えるために AI の活用が有用であることが確認できたのです。

介護AIによる感情予測がもたらす入居者と介護スタッフへのメリット

この結果を受け、 NTTBP と日立は2024 年度中に、AI を活用し入居者の感情変化の予兆を検知するサービスを事業化するとしています。具体的には、入居者の機嫌を損なう可能性のあるワードやケアを予めスタッフが把握することで、入居者の急激な感情変化を防ぐサービスを目指すとのことです。

このような感情予測システムが導入されれば、利用者、スタッフどちらにとってもメリットがあります。

入居者にとっては、自身の感情や状態をより正確に把握してもらえることで、個々のニーズに合わせたきめ細やかなケアを受けられるようになります。例えば、不安や孤独を感じ始めた入居者に対して、早めの声かけや話し相手の提供といった対応が可能になります。これにより、入居者の精神的な健康状態が改善され、QOL(生活の質)の向上につながると期待されています。

一方、介護スタッフにとっては、業務負担の大幅な軽減が見込まれます。入居者の感情変化を事前に把握できることで、適切なタイミングでケアを提供できるようになり、利用者との衝突を防ぐことができます。

さらに、このシステムは介護サービスの品質向上にも貢献します。入居者の感情変化を客観的なデータとして蓄積・分析することで、個々の入居者に最適なケアプランの立案や、施設全体のサービス改善に役立てることができます。

介護AIの実用化に向けた課題と今後の展望

日立製作所は2024年度中の事業化を目指しており、早ければ2025年には一部の先進的な介護施設での導入が始まる可能性があります。このようにメリットの大きいシステムであるため、早期の実現が望まれます。

なお、このシステムを活用するためには、入居者のプライバシー保護が大きな課題となります。常時モニタリングされることへの不安や抵抗感を持つ入居者も少なくないでしょう。技術と倫理面の折り合いをいかにつけていくかも検討の必要があります。

介護現場におけるAI活用の最新事例と効果

日立製作所の感情予測システム以外にも、介護現場では様々なAI技術が活用され始めています。ここでは、その最新事例と具体的な効果について見ていきましょう。

介護記録・ケアプラン作成支援AIの導入事例と効果

介護現場で最も早くから導入が進んでいるのが、AI搭載の介護記録システムやケアプラン作成支援ツールです。これらのシステムは、介護スタッフの事務作業負担を大幅に軽減し、より多くの時間を直接的な介護サービスに充てることを可能にします。

厚生労働省の「介護分野におけるAI等の活用状況」によると、上記で記したケアプラン作成支援にAIを活用する取り組みが進められています。この技術が発展すれば、より個別化された予防的ケアの提供も可能になります。例えば、ある入居者の過去のデータから、脱水症状を起こしやすい傾向があることをAIが予測し、適切なタイミングで水分補給を促すといったケアが実現できるかもしれません。

このシステムは、過去の介護記録やアセスメント結果を分析し、利用者に最適なケアプランを提案します。介護支援専門員(ケアマネージャー)は、AIの提案をベースに微調整を加えるだけで、一人ひとりの心身状態に適した質の高いケアプランを効率的に作成できるようになりました。

これらのシステムの導入効果は、単に時間短縮だけにとどまりません。例えば、AIによる介護記録の分析により、利用者の状態変化を早期に発見し、適切な対応を取ることが可能になりました。

見守り・転倒予防AIの活用事例と安全性向上効果

介護施設での安全管理は常に大きな課題ですが、AIを活用した見守りシステムや転倒予防システムの導入により、大きな改善が見られています。

厚生労働省の「介護ロボットの開発・実証・普及のプラットフォーム」事業では、AIを活用した見守りセンサーの導入が推進されています。このシステムは、ベッドに設置されたセンサーが入居者の動きを検知し、異常があった場合にのみスタッフに通知します。これにより、不要な巡回を減らしつつ、迅速な対応が可能になりました。

また、AIによる転倒予測システムの導入も進んでいます。このシステムは、入居者の歩行パターンや体調の変化をAIが分析し、転倒リスクが高まった際に事前に警告を発します。これにより、介護スタッフは適切な予防措置を講じることができ、安全性が大幅に向上しました。

さらに、見守りAIの導入は、入居者のプライバシーを守りつつ、24時間の安全確保を可能にします。カメラではなくセンサーを使用することで、入居者の尊厳を損なうことなく、必要な時に必要なケアを提供できるようになりました。

コミュニケーション支援AIロボットの活用と効果

介護現場では、入居者の精神的ケアも課題です。この分野で注目を集めているのが、AIを搭載したコミュニケーションロボットです。

このロボットは、入居者の発言に適切に応答するだけでなく、その日の天気や話題のニュースなどを自発的に話題として提供します。これにより、認知症の予防や進行抑制に効果があるとされる「脳の活性化」が促進されます。

コミュニケーションロボットの導入は、入居者のQOL向上だけでなく、介護スタッフの業務支援にも貢献します。例えば、ロボットが入居者と会話をしている間、スタッフは他の業務に集中することができます。また、ロボットとの会話内容を分析することで、入居者の気分や体調の変化を早期に把握することも可能になりました。

このように、介護現場におけるAI活用は、業務効率化だけでなく、介護の質の向上にも大きく貢献しています。今後、さらなる技術の進歩と普及により、より多くの介護施設でこれらの恩恵を受けられるようになることが期待されます。

介護AIの普及に向けた課題と将来展望

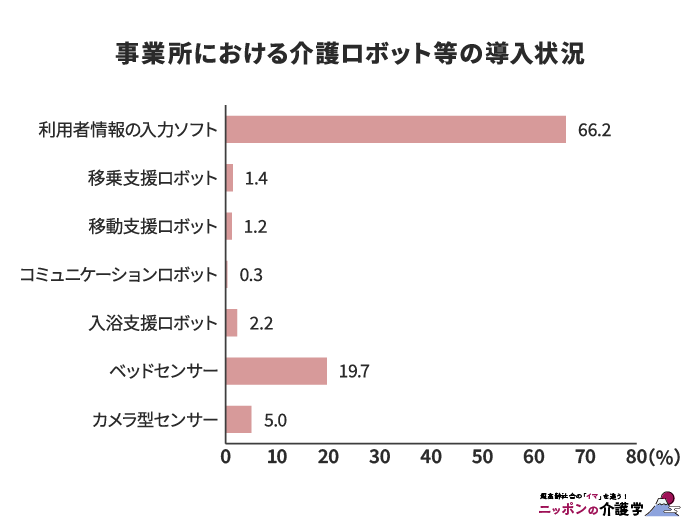

介護現場におけるAIや介護ロボットの導入は、期待されている一方で、その普及にはまだ課題が残されています。介護労働安定センターの「介護労働実態調査」によれば、介護ロボットを「導入していない」と回答した施設・事業所の割合は80.9%に上り、導入のペースは予想以上に遅いのが現状です。

介護AIの導入・運用コストと費用対効果

介護AIの普及を妨げる最大の障壁の一つが、導入・運用コストの高さです。多くの介護施設、特に中小規模の事業者にとって大きな負担となっています。

しかし、長期的な視点で見ると、介護AIの導入は十分な費用対効果が見込めます。人件費の削減や業務効率化による経済的効果だけでなく、サービスの質の向上や事故防止など、数値化しにくい効果も期待できます。

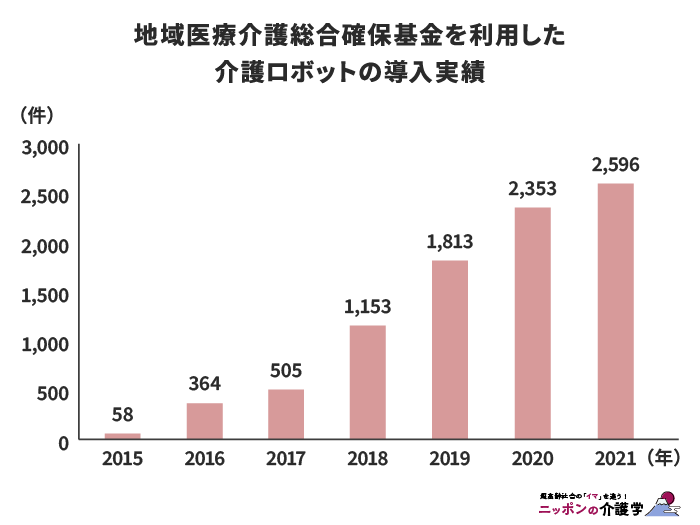

政府も介護AIの普及を後押ししています。厚生労働省の「地域医療介護総合確保基金を活用した介護ロボットの導入支援」によると、介護ロボット導入に対して、条件を満たす場合は補助率3/4を下限とし、それ以外の事業所でも1/2を下限として補助を行っています。また、1施設あたりの補助上限額も撤廃されており、必要な台数の導入が可能になっています。

介護施設経営者の方々には、短期的なコストだけでなく、長期的な視点での投資効果を検討することをお勧めします。また、段階的な導入や複数施設での共同購入など、初期投資を抑える工夫も有効でしょう。

介護AIに対する利用者・家族の受容性と倫理的課題

プライバシー侵害への懸念や人間的な触れ合いの減少を心配する声があります。これらの不安を解消し、介護AIの受容性を高めるためには、以下のような取り組みが効果的です。

- 丁寧な説明と同意の取得:AIシステムの仕組みや利点、データの取り扱い方法などを分かりやすく説明し、利用者や家族の同意を得ることが重要です。

- プライバシーの保護:カメラではなくセンサーを使用するなど、プライバシーに配慮したシステムの選択が必要です。

- 人間による介護との適切な併用:AIはあくまでも人間の介護を補助するものであり、完全に代替するものではないことを明確にします。

- 段階的な導入:まずは見守りシステムなど、比較的受け入れやすい分野から始め、徐々に範囲を広げていくアプローチも有効です。

倫理的な観点からは、AIによる判断の透明性や説明可能性の確保も重要な課題です。例えば、AIが異常を検知した理由を介護スタッフが理解し、適切に対応できるようにする必要があります。

また、データの管理や利用に関する明確なガイドラインの策定も求められます。個人情報保護法の遵守はもちろん、データの匿名化や利用目的の限定など、より厳格な基準を設けることで、利用者の信頼を得ることができるでしょう。

介護AIが実現する未来の介護現場と求められる人材像

介護AIの進化により、2040年の介護現場は大きく変わっていると予想されます。AIが日常的なケアや見守りを担うことで、介護スタッフは個々の入居者とより深く関わる時間を確保できるようになるでしょう。

将来の介護職員に求められるスキルとしては、以下のようなものが挙げられます。

- テクノロジーリテラシー:AIシステムの基本的な仕組みを理解し、適切に操作・活用する能力

- データ分析力:AIが提供するデータを読み解き、介護計画に反映させる能力

- コミュニケーション能力:AIでは代替できない、深い人間関係を構築する能力

- 創造的問題解決力:AIの支援を受けながら、個々の入居者に最適なケアを考案する能力

- 倫理的判断力:AIの利用に関する倫理的問題を理解し、適切に対処する能力

これらのスキルを持つ人材を育成するために、介護職の教育カリキュラムの見直しも必要になるでしょう。例えば、介護福祉士の養成課程にAIリテラシーやデータ分析の科目を追加するといった取り組みが考えられます。

一方で、AIの進化により、これまで介護職に就くことが難しかった人々にも門戸が開かれる可能性があります。例えば、身体的な制約があってもAIを介して遠隔で介護支援を行うといった新しい働き方も生まれるかもしれません。

厚生労働省の「介護ロボット開発等加速化事業」では、介護ロボットの開発・実証・普及のプラットフォームを整備しています。このプラットフォームを通じて、開発企業と介護現場のニーズのマッチングや、効果的な介護ロボットの開発が促進されることが期待されます。

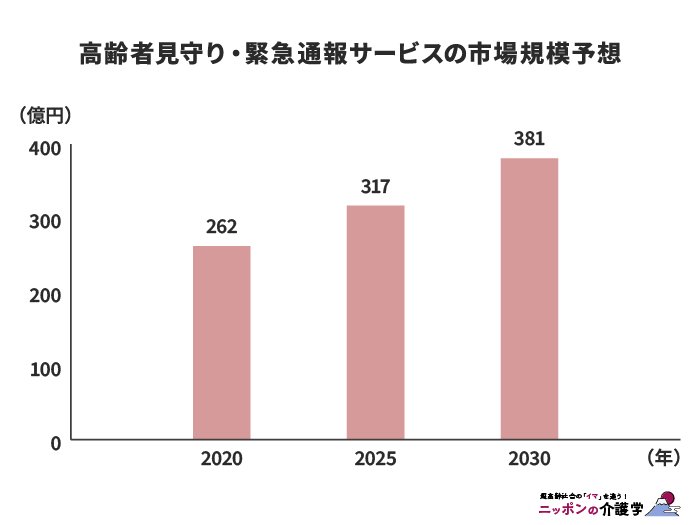

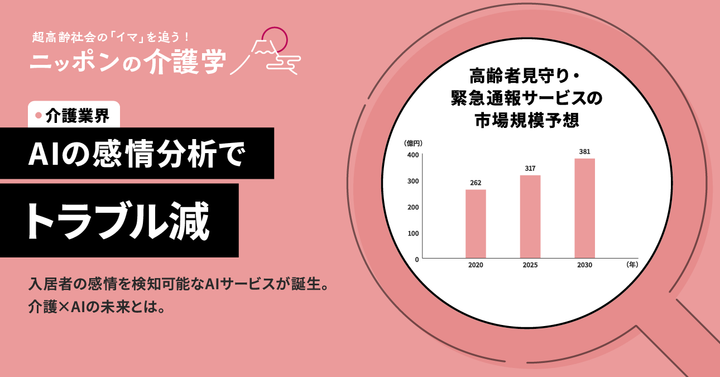

株式会社シード・プランニングの調査によると、高齢者見守り・緊急通報サービスの市場は年々増加しており、2030年は381億円に拡大すると予測されています。

介護AIの普及は、課題を抱えながらも着実に進んでいます。重要なのは、AIを「人間の代替」ではなく「人間の能力を拡張するツール」として捉え、適切に活用していくことです。そうすることで、介護者と被介護者双方のQOLを高め、より豊かな高齢社会の実現につながるはずです。

テクノロジーと人間の温かみが調和した未来の介護。それは決して遠い未来の話ではありません。私たち一人一人が、この変革の波を前向きに捉え、準備を進めていくことが、より良い介護の未来を実現する第一歩となるのです。

みんなのコメント

ニックネームをご登録いただければニックネームの表示になります。

投稿を行った場合、

ガイドラインに同意したものとみなします。

みんなのコメント 0件

投稿ガイドライン

コミュニティおよびコメント欄は、コミュニティや記事を介してユーザーが自分の意見を述べたり、ユーザー同士で議論することで、見識を深めることを目的としています。トピックスやコメントは誰でも自由に投稿・閲覧することができますが、ルールや目的に沿わない投稿については削除される場合もあります。利用目的をよく理解し、ルールを守ってご活用ください。

書き込まれたコメントは当社の判断により、違法行為につながる投稿や公序良俗に反する投稿、差別や人権侵害などを助長する投稿については即座に排除されたり、表示を保留されたりすることがあります。また、いわゆる「荒らし」に相当すると判断された投稿についても削除される場合があります。なお、コメントシステムの仕様や機能は、ユーザーに事前に通知することなく、裁量により変更されたり、中断または停止されることがあります。なお、削除理由については当社は開示する義務を一切負いません。

ユーザーが投稿したコメントに関する著作権は、投稿を行ったユーザーに帰属します。なお、コメントが投稿されたことをもって、ユーザーは当社に対して、投稿したコメントを当社が日本の国内外で無償かつ非独占的に利用する権利を期限の定めなく許諾(第三者へ許諾する権利を含みます)することに同意されたものとします。また、ユーザーは、当社および当社の指定する第三者に対し、投稿したコメントについて著作者人格権を行使しないことに同意されたものとします。

当社が必要と判断した場合には、ユーザーの承諾なしに本ガイドラインを変更することができるものとします。

以下のメールアドレスにお問い合わせください。

info@minnanokaigo.com

当社はユーザー間もしくはユーザーと第三者間とのトラブル、およびその他の損害について一切の責任を負いません。

2020年9月7日 制定