社会保障給付費とは?その定義と構成要素

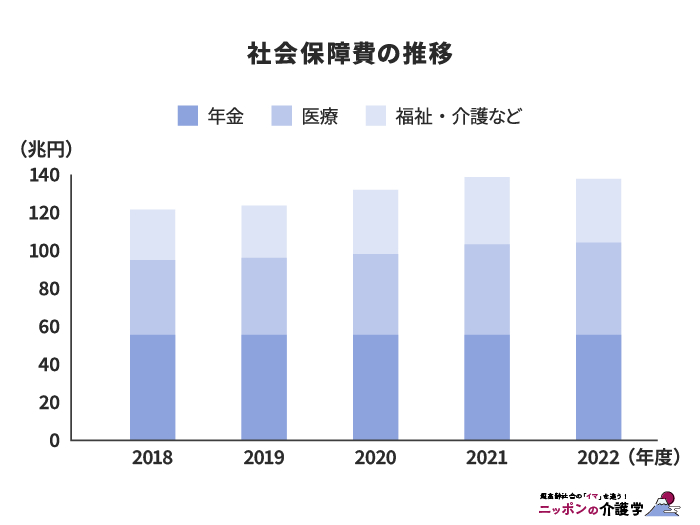

国立社会保障・人口問題研究所が2024年7月30日に発表した最新の統計によると、2022年度の社会保障給付費が137兆8,337億円となり、統計開始以来初めて前年度を下回りました。前年度比で9,189億円、0.7%の減少を示しています。

毎年、ニュースで「社会保障給付費が過去最高だった」と聞いていますが、そもそも社会保障給付費とはどのようなお金であり、なぜ今回は前年度を下回ったのでしょうか。

社会保障給付費の定義と意義

社会保障給付費とは、国や地方自治体、そしてさまざまな保険制度を通じて、国民に提供される社会保障のための費用の総額を指します。これは、私たちの生活の安全網を形作る重要な要素です。

例えば、高齢になって仕事を引退した後の生活を支える年金、病気やケガをしたときに必要な医療サービス、介護が必要になったときのサポートなど、人生の様々な局面で私たちを支えてくれるのが社会保障制度です。

社会保障給付費は、これらのサービスを提供するために使われるお金の総額を表しています。

この数字を知ることで、私たちの社会がどれだけ福祉や医療、介護などに力を入れているかを知ることができます。また、この費用がどのように変化しているかを見ることで、社会の課題や今後の方向性を考えるヒントにもなります。

社会保障給付費の主な構成要素

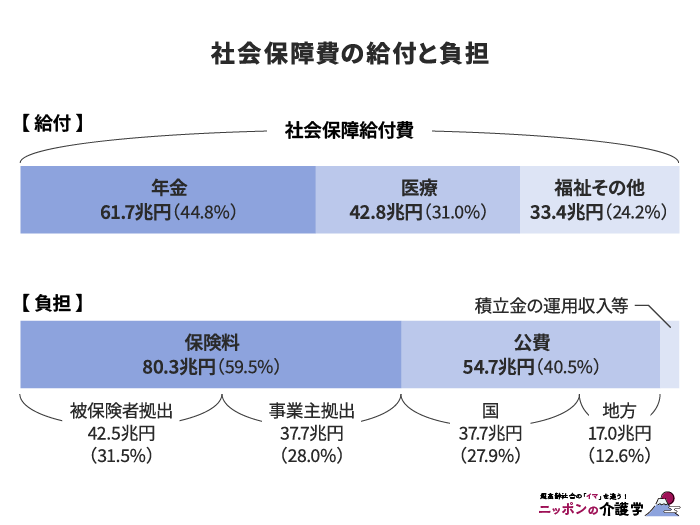

社会保障給付費は主に3つの要素で構成されています。

1. 年金:老後の生活を支えるための給付金です。

2. 医療:病気やケガの治療にかかる費用です。

3. 福祉その他:介護サービスや子育て支援など、様々な福祉サービスの費用です。

2022年度の社会保障給付費の内訳を見てみると、以下のようになっています。

- 年金:61.7兆円(全体の44.8%)

- 医療:42.8兆円(全体の31.0%)

- 福祉その他:33.4兆円(全体の24.2%)

この数字から、年金と医療で全体の約75%を占めていることがわかります。

これは、日本が高齢社会であることを反映しています。

介護に関する費用は主に「福祉その他」に含まれていますが、一部は「医療」にも含まれています。例えば、介護保険制度による介護サービスの費用は「福祉その他」に、介護療養型医療施設での医療サービスは「医療」に分類されます。

社会保障給付費の最新動向

2022年度の社会保障給付費の総額は137兆8,337億円でした。この金額は、日本の国内総生産(GDP)の24.33%に相当します。つまり、日本で1年間に生み出される価値の約4分の1が社会保障給付に使われているということです。

興味深いのは、2022年度の社会保障給付費が前年度と比べて9,189億円、0.7%減少したことです。統計を取り始めた1950年度以降で初めての減少となりました。

これは、「福祉その他」に当たる数字のうち、新型コロナウイルス感染症対策関連の特別給付金が減少したためです。例えば、子育て世帯向けの臨時特別給付金や、企業向けの雇用調整助成金などの給付が終了したことによって減少しました。

なお、医療費は1兆3,306億円増加(2.8%増)しています。これは、コロナ対策関連の医療費や通常の医療保険給付が増加したためです。

社会保障給付費の財源と課題

社会保障給付費は私たちの生活を支える重要な仕組みですが、その財源をどう確保するか、そして増え続ける給付費にどう対応するかは大きな課題となっています。

社会保障給付費の財源構造

社会保障給付費の財源は主に4つに分けられます。

1. 社会保険料:私たち国民や企業が支払う保険料です。

2. 公費負担:国税や地方税からの拠出です。

3. 資産収入:年金積立金などの運用収益です。

4. その他:積立金の取り崩しなどです。

社会保障財源は社会保険料と公費負担で全体の9割を占めています。

つまり、私たちが支払う保険料と税金が社会保障の主な財源となっているのです。

公費負担の内訳は、国の負担が45兆3,073億円(29.6%)、地方の負担が18兆9,100億円(12.4%)です。国の負担が地方の約2.4倍となっており、社会保障制度の運営において国が大きな役割を果たしていることがわかります。

社会保障給付費が抱える主な課題

社会保障給付費の増加に伴い、いくつかの重要な課題が浮かび上がっています。

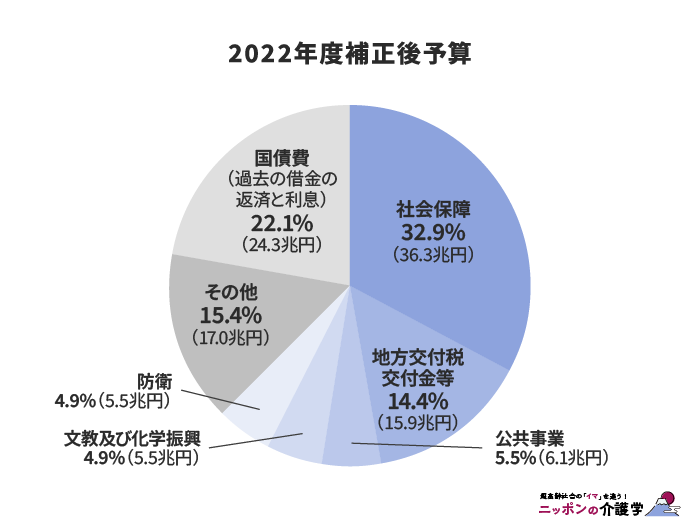

1. 財政負担の増大

社会保障給付費の増加は、国や地方自治体の財政を圧迫しています。2022年度の一般会計予算における社会保障関係費は約36兆円で、歳出総額の約3分の1を占めています。

この割合は年々増加しており、他の政策分野への予算配分に影響を与えています。

2. 世代間格差

現在の社会保障制度は、現役世代が高齢者世代を支える「賦課方式」が中心となっています。しかし、少子高齢化が進む中で、現役世代の負担が増大し、世代間の不公平感が高まっています。

3. 制度の持続可能性

高齢化の進展により、社会保障給付費は今後も増加が見込まれています。しかし、生産年齢人口の減少により、保険料収入の大幅な増加は期待できません。このため、制度の持続可能性に疑問が投げかけられています。

社会保障給付費の課題に対する取り組み

日本の社会保障制度が直面する課題に対処するため、さまざまな取り組みが行われています。これらの取り組みは、増大する社会保障給付費の適正化と、質の高いサービス提供の両立を目指すものです。

まず、制度改革の観点から見ると、年金制度と医療制度において重要な変更が実施されています。年金制度では、財政の持続可能性を高めるためのいくつかの改革が行われています。その一つが、マクロ経済スライドの導入です。これは、年金支給額の伸びを抑制するための仕組みで、少子高齢化の進行や経済状況に応じて、年金の給付水準を自動的に調整します。具体的には、物価や賃金の上昇率から一定の調整率を差し引いて、年金額の改定率を決定します。

また、平均寿命の延伸に伴い、年金の支給開始年齢を段階的に引き上げる取り組みも進められています。現在、厚生年金の支給開始年齢は65歳ですが、今後さらなる引き上げが検討されています。

医療制度改革においては、医療費の増大を抑制しつつ、質の高い医療サービスを維持するための取り組みが進められています。

その一環として、後期高齢者の自己負担割合の見直しが行われました。75歳以上の後期高齢者の医療費自己負担割合について、一定以上の所得がある方の負担割合を2割に引き上げる改革が実施されました。これにより、世代間の公平性の確保と医療費の適正化を図っています。

一方、予防と健康増進の分野でも重要な取り組みが行われています。将来的な医療費や介護費の抑制を目指し、予防医療や健康増進施策の強化が図られているのです。

特定健診・特定保健指導の実施はその代表的な例です。40歳から74歳までの方を対象に、メタボリックシンドロームに着目した健康診査(特定健診)と、その結果に基づく保健指導(特定保健指導)を実施しています。これにより、生活習慣病の予防や早期発見・早期治療を促進し、将来の医療費抑制を目指しています。

また、介護予防・日常生活支援総合事業の推進も重要な取り組みの一つです。この事業は、高齢者の介護予防と自立した日常生活の支援を目的としています。具体的には、運動教室や認知症予防教室の開催、地域でのボランティア活動の促進などが行われています。これにより、高齢者の健康寿命の延伸と介護費用の抑制を図っています。

さらに、近年注目されているのがデータヘルスの推進です。これは、健康保険組合等が保有する健康診断データやレセプトデータを分析し、加入者の健康状態に応じた効果的・効率的な保健事業を実施する取り組みです。これにより、より精緻な予防医療の実現を目指しています。

これらの取り組みは、社会保障給付費の適正化と、質の高いサービス提供の両立を目指すものです。しかし、少子高齢化が進む中で、これらの課題の解決は容易ではありません。今後も継続的な改革と新たな取り組みが必要となるでしょう。

社会保障給付費から見る介護の未来

社会保障給付費の動向は、私たちの将来の介護に大きな影響を与えます。ここでは、財政的な観点から見た介護の課題と、これからの介護のあり方について考えてみましょう。

介護給付費の現状と将来予測

介護給付費は、社会保障給付費の中で重要な位置を占めています。2022年度の介護対策費は11兆2,912億円で、社会保障給付費全体の8.2%を占めるまでになりました。

2000年度の介護保険制度導入時には約3.6兆円だった給付費が、22年後には3倍以上に膨れ上がったのです。この急激な増加の背景には、高齢化の進展、要介護認定者数の増加、そして介護サービス利用の拡大があります。厚生労働省の推計によると、2025年度には介護給付費が約15兆円に達すると見込まれています。

介護給付費の増加がもたらす課題

介護給付費の増加は、様々な社会経済的課題を引き起こします。

まず、介護保険料の上昇が避けられません。特に現役世代の負担増が問題となっており、世代間の公平性が大きな課題です。現在の介護保険制度は、現役世代が高齢者を支える「賦課方式」を採用していますが、少子高齢化が進む中でこの仕組みの持続可能性が問われています。

次に、公費負担の増大が挙げられます。介護給付費の半分は公費(税金)で賄われているため、給付費の増加は国や地方自治体の財政を圧迫します。これは他の重要な政策分野への予算配分にも影響を与える可能性があります。

さらに、制度の持続可能性そのものが課題となっています。給付費の増加が続くと、現在の介護保険制度の枠組みでは対応しきれなくなる可能性があります。制度の抜本的な見直しが必要になるかもしれません。

これからの介護と社会保障給付費のあり方

これらの課題に対応するため、いくつかの重要な方向性が考えられます。

まず、「予防重視型システム」への転換が不可欠です。介護給付費の抑制のためにも、介護予防や健康寿命の延伸に向けた取り組みを強化し、要介護状態になることを防ぐ施策が重要です。具体的には、高齢者の社会参加促進や、効果的な運動プログラムの提供などが考えられます。

次に、効率的なサービス提供体制の構築が求められます。地域包括ケアシステムの深化により、医療、介護、予防のサービスを効率的に提供し、給付費の適正化を図ることが重要です。これは、必要なサービスを必要な人に適切に提供しつつ、無駄を省くという難しい課題に取り組むものです。これ以降、2025年問題で介護人材不足はさらに加速していきます。所得格差の解消、待遇改善、外国人人財の確保など、国家レベルでの社会全体への大胆な税金投入、規制緩和が求められていくでしょう。

技術革新の活用も期待されています。介護ロボットやICTの導入により、サービスの質を維持しつつ、人件費などのコスト削減を図ることが可能になるかもしれません。例えば、AIによる効率的なケアプラン作成や、IoTを活用した遠隔見守りシステムなどが実用化されつつあります。

制度面では、給付と負担のバランス調整が必要です。これには、利用者負担の見直しや、保険料設定の再検討などが含まれます。ただし、これらの変更は高齢者の生活に直接影響を与えるため、慎重な検討が必要です。

また、公費負担のあり方についても再考が求められます。国と地方自治体の負担割合や、消費税などの税収の活用方法について、財政状況を踏まえた議論が必要です。

これらの取り組みを通じて、増大する介護給付費に対応しつつ、質の高い介護サービスを提供できる持続可能な制度の構築を目指す必要があります。そのためには、政府、地方自治体、事業者、利用者など、多様な主体が連携し、社会全体で課題に取り組む姿勢が重要です。

みんなのコメント

ニックネームをご登録いただければニックネームの表示になります。

投稿を行った場合、

ガイドラインに同意したものとみなします。

みんなのコメント 0件

投稿ガイドライン

コミュニティおよびコメント欄は、コミュニティや記事を介してユーザーが自分の意見を述べたり、ユーザー同士で議論することで、見識を深めることを目的としています。トピックスやコメントは誰でも自由に投稿・閲覧することができますが、ルールや目的に沿わない投稿については削除される場合もあります。利用目的をよく理解し、ルールを守ってご活用ください。

書き込まれたコメントは当社の判断により、違法行為につながる投稿や公序良俗に反する投稿、差別や人権侵害などを助長する投稿については即座に排除されたり、表示を保留されたりすることがあります。また、いわゆる「荒らし」に相当すると判断された投稿についても削除される場合があります。なお、コメントシステムの仕様や機能は、ユーザーに事前に通知することなく、裁量により変更されたり、中断または停止されることがあります。なお、削除理由については当社は開示する義務を一切負いません。

ユーザーが投稿したコメントに関する著作権は、投稿を行ったユーザーに帰属します。なお、コメントが投稿されたことをもって、ユーザーは当社に対して、投稿したコメントを当社が日本の国内外で無償かつ非独占的に利用する権利を期限の定めなく許諾(第三者へ許諾する権利を含みます)することに同意されたものとします。また、ユーザーは、当社および当社の指定する第三者に対し、投稿したコメントについて著作者人格権を行使しないことに同意されたものとします。

当社が必要と判断した場合には、ユーザーの承諾なしに本ガイドラインを変更することができるものとします。

以下のメールアドレスにお問い合わせください。

info@minnanokaigo.com

当社はユーザー間もしくはユーザーと第三者間とのトラブル、およびその他の損害について一切の責任を負いません。

2020年9月7日 制定