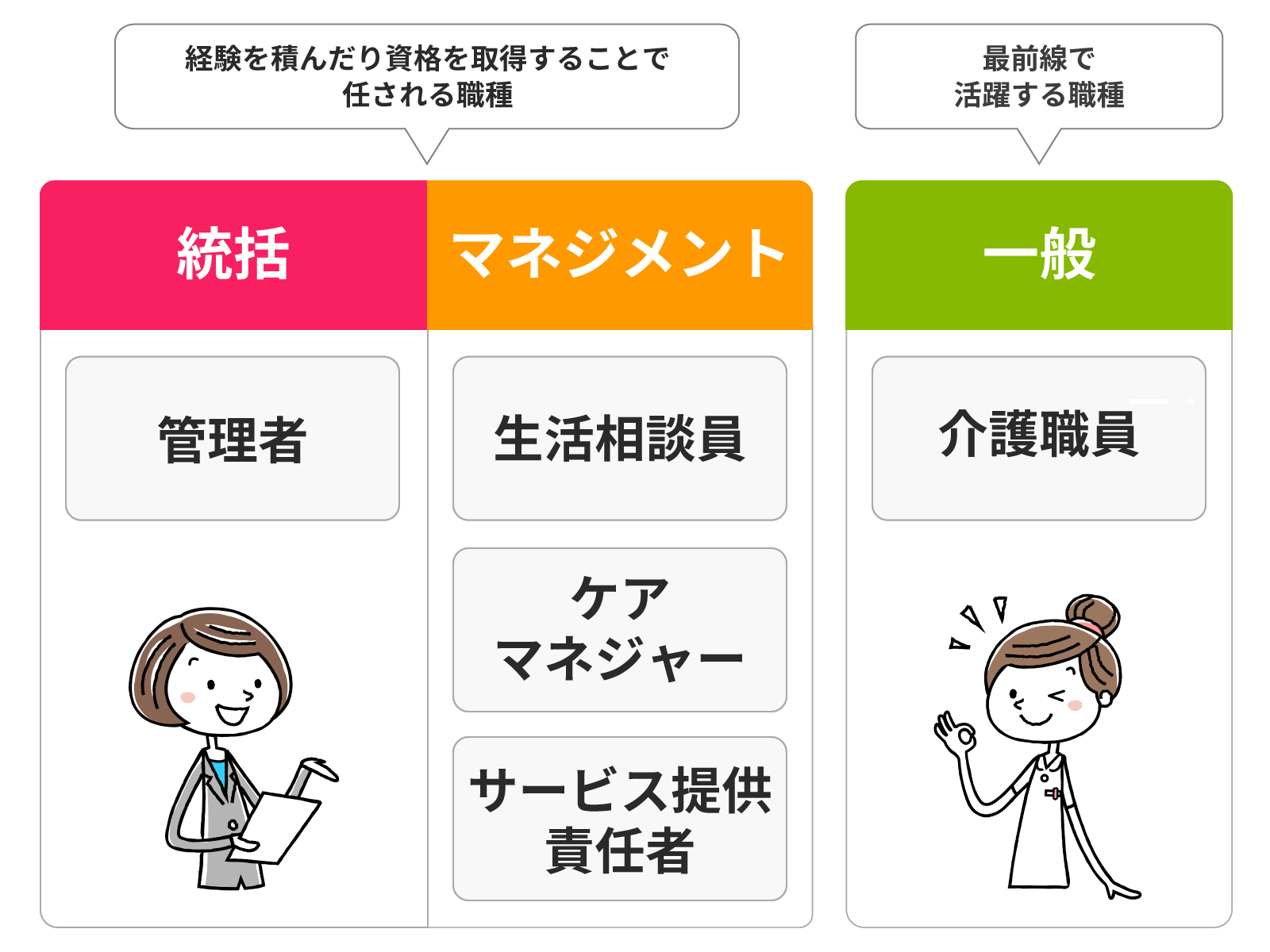

介護施設管理者・施設長とは

介護施設管理者・施設長は、施設全体の責任者です。多くの場合、ホームや事業所の経営母体の社員が任命されます。

利用者のケアはもちろん、職員や運営の管理、収支の調整など幅広いマネジメント業務を担います。

また、各種行政機関への届け出や、介護保険事業者事故報告書、消防計画の作成・提出も統括します。

老人ホームでは「施設長」「ホーム長」「管理者」などと呼ぶ場合もあり、施設によって呼び方が異なることがあります。

介護施設の管理者・施設長の役割・仕事内容

介護施設の管理者・施設長は、老人ホームや介護事業所のトップとして、サービスの品質や職員のマネジメントを行います。

具体的には、従業員の管理、業務指示、予算管理などを担い、経営的な視点も持ちます。特に、介護保険法に基づき、従事者の管理や業務の実施状況の把握を一元的に行うことが求められます。

また、施設の規模に応じて役割が異なる場合があります。大規模な施設では、ホーム長と副ホーム長や別の管理者を配置し、介護業務と収支・人材のマネジメントを分担します。

一方、小規模な施設では、管理者が介護支援専門員(ケアマネージャー)やサービス提供責任者として現場の介護職も兼務することもあります。

事業所全体のマネジメント

介護施設の管理者・施設長の役割は、事業所全体のマネジメント業務を行うことです。

このポジションでは、法人の理念に沿った施設運営を目指し、職員全体を統率し、介護の質の向上に努めることが求められます。具体的には、以下の業務を担当します。

| 施設運営 | ・施設の状況を把握し職員が適切に業務を行える環境を整備 ・施設の修繕や設備の更新 |

|---|---|

| 行政管理 | ・介護保険法および関連法令の遵守を徹底し行政機関との良好な関係を保つ ・変更届の提出や事故報告書の作成 |

| 広報 | ・入居者募集のための宣伝や広報戦略を策定 |

| 営業活動 | ・在宅ケアマネジャーや関連機関への営業活動 |

この役職は、常に業界の動向を把握し施設の質を向上させるための取り組みを考え、施設職員が同じ方向を向いて活動できるよう導くことが求められます。

介護業務のマネジメント

介護施設の管理者は、介護業務全体を的確にマネジメントする役割を担います。

これには、利用者一人一人の状態や介護方針を理解し、サービスが適切に提供されているかを確認する業務が含まれます。また、利用者や家族との面談や、トラブル時の迅速な対応も重要です。

利用者のケアプランに基づいた適切なサポートを提供し、サービスの品質を維持・向上させるため定期的にチェックし、必要に応じて職員に指導や注意を行う必要があります。

また、業務上の問題が発生した際は、解決策を提案し、責任をもって実行に移します。

これらの活動を通じ、管理者は介護施設の品質と効率を高めることを目指します。

人材管理

介護施設の管理者・施設長は、人材管理の重要性を熟知し、そのマネジメントに努めます。介護業界全体が人員不足に直面している中、管理者は適切な人材を確保し、職員の資質向上を図る役割を担います。

| 人材獲得 | 就職説明会への参加や学校訪問、実習生の受け入れを通じて施設の魅力を伝え多くの応募を集める |

|---|---|

| 採用と教育 | 優秀な人材を選定し介護職としての資質を高めるための教育を施す 人事担当がいない場合は管理者が直接採用面接や現場教育に関わる |

| 労務管理 | スタッフ間の雰囲気や働きやすい環境を把握し残業量などのコントロールを行い職員の疲弊を防ぐ 職員との定期的なコミュニケーションを図り、トラブルや悩み事への解決策を提供する |

これらの活動を通じて、管理者は介護施設のスムーズな運営を支え、人材不足の問題に積極的に対応します。

収支管理

介護施設の管理者・施設長には、収支のマネジメントが不可欠です。特に民間施設では、利益を追求し経営を持続させるため、効果的な収支管理が求められます。

- 収入の確保

- 支出のコントロール

利用者との契約や介護報酬の請求を通じて、事業収入を把握し続けます。また、入居者募集のための広報や営業活動を行い、定員を満たすことを目指します。

光熱費や物品購入費を含む各種経費を削減し、人件費などの支出を適切に管理します。事業継続のために、無駄な支出を減らすことが重要です。

このマネジメントは、介護施設の収入が一定範囲に限られる中で、より効率的な運営を実現するために不可欠です。管理者は、定員内での収入最大化と支出調整のバランスを取りながら、施設の長期的な安定を目指します。

施設管理者・施設長の平均給料・年収

施設管理者・施設長の平均月給は約35~40万円です。職務の重要性や経験に応じて大きく変動します。

介護業界全体では給料が安いと言われることもありますが、管理者は例外です。施設管理者・施設長の平均給料は次の通りです。

| 平均月給 | 約35~40万円 |

|---|---|

| 平均年収 | 約450~550万円 |

| 平均賞与 | 約70万円 |

給料の差異は、施設の規模や業務内容、管理者のマネジメント能力や成果により異なります。管理者としての挑戦が、給与面での大きなリターンをもたらす可能性があります。

施設管理者・施設長になるには

施設管理者・施設長になるためには、特定の資格や経験が必要です。厚生労働省が定める基準に沿って、各種介護施設での役割が異なります。

管理者として活躍するためには、介護福祉士や介護支援専門員などの専門資格が求められることが多いです。施設によっては、さらに特定の資格が必要とされる場合もあります。

管理者になるためには、単に資格を持っているだけでなく、現場での実務経験を積み、職員や経営者からの信頼を勝ち取ることが重要です。一般の介護職員からスタートし、段階的にキャリアを積み重ねることが望ましいです。

これらの条件を満たすことで、介護施設での管理職としての役割を果たすことができます。介護業界では、資格取得や信頼構築を通じてキャリアアップを目指すことが求められます。

施設ごとに条件が異なるため、詳しく説明していきたいと思います。

有料老人ホーム

有料老人ホームでは、施設長や管理者になるための一律の資格条件は設けられていません。異業種からの転職者も含め、無資格者でも応募可能な場合が多いですが、介護の知識やスキルが必要とされるため、現場での経験を積んだ後に資格取得を目指すケースが一般的です。

全国有料老人ホーム協会では、施設長基礎研修を受講することで、マネジメントや法制度の知識を積極的に深めることが推奨されています。

グループホーム

グループホームの施設長や管理者になるためには、特定の経験と研修が必須です。以下の条件を満たすことが求められます。

- 3年以上、指定施設の従業者または訪問介護員として認知症の利用者の介護経験がある

- 厚生労働省指定の研修である「認知症対応型サービス事業管理者研修」を受講して修了している

これらの要件を満たすことで、グループホームでの責任ある役割を果たすことができます。

認知症対応型サービス事業者管理者研修

この研修では、認知症介護実践者研修の修了後に受講が可能です。都道府県や指定都市が主催し、2日間の研修を通じて、地域密着型サービスの基準や適切なサービス提供方法、介護従事者の労務管理などを学びます。

受講料は地域により異なり、一般的には3,000~8,000円の範囲です。多くの場合会場での参加が基本ですが、最近ではリモートでの受講も増えています。

この研修を修了することで、介護施設の管理者として必要な知識とスキルを身につけることができます。

特別養護老人ホーム

特別養護老人ホームの施設長には、社会福祉関連の資格や実務経験が求められます。施設長になるためには、以下のいずれかの条件を満たす必要があります。

- 社会福祉主事(※)の要件を満たす者 (社会福祉士は社会福祉主事の要件に含まれるので資格が認められる)

- 社会福祉主事に2年以上従事した者

- 社会福祉施設長資格認定講習会を受講した者

※「社会福祉主事」とは、社会福祉にまつわる相談業務をするための資格のことです。

施設長ではない管理者の場合、特に資格要件は設けられていないことが多いです。このように、特別養護老人ホームの管理体制は、高い専門性と柔軟性を兼ね備えています。

社会福祉施設長資格認定講習会

社会福祉施設長資格認定講習会は、全国社会福祉協議会中央福祉学院が提供するプログラムです。この講習は1年間の通信学習と5日間の集合研修で構成され、経営管理や人事・労務管理などの必要な知識を学びます。

受講料は約71,000円から72,300円で、詳細は公式HPで確認できます。スクーリングの場所は神奈川県です。

デイサービス(通所介護)

デイサービスの管理者は、送迎や入浴、食事、レクリエーションなどの利用者対応のほか、シフト管理、営業活動、レセプト請求なども担当します。

規模が大きな施設では業務を分担しますが、小規模な場合は管理者一人で多くをこなす必要があります。資格は必須ではないものの、経験者や資格保有者が優遇されることが多いです。

小規模多機能型居宅介護事業所

小規模多機能型居宅介護事業所の施設長・管理者になるためには、介護施設での実務経験と「認知症対応型サービス事業者管理者研修」の修了が求められます。

この要件はグループホームと共通ですが、地域によっては追加の研修が必要です。

介護老人保健施設

介護老人保健施設の施設長・管理者は、法律上は原則として医師が就任しますが、実際には都道府県知事の承認を得て医師以外の者が管理者になることがあります。

介護保険法第95条により、医学的知見を持つ人材が適任とされていますが、医師不足などの理由で他の資格を持つ者が就任するケースも見られます。

詳細は各都道府県で異なりますので、確認が必要です。

介護医療院

介護医療院の施設長や管理者は、臨床研修を終えた医師のみが就任可能です。

医療法第10条により、研修医は管理者としての資格がないため、経験豊富な医師が選ばれます。

これにより、介護医療院は高い医療水準を保持し、医療機関に併設されることが多いです。

施設管理者・施設長と他の仕事の兼務

施設管理者や施設長は、事業所の規模や自治体のルールによって他の職種との兼務が可能です。

兼務により人件費の節約や管理の効率化が期待されますが、兼務できる範囲はサービス事業所種別や自治体ごとに異なります。

特定のパターンでの兼務が認められており、できる・できないパターンが明確に示されています。都道府県のガイドラインを一例として解説します。

兼務できる場合

介護保険事業所での管理者の兼務は、さまざまなパターンで可能です。主に以下のような条件下で兼務が認められています。

同一事業所内の兼務

・管理者と従業者(例:生活相談員とデイサービスの管理者)

併設された別事業所の管理者同士の兼務

・同一敷地内の異なるサービス事業所(例:デイサービスとヘルパーの管理者)

・実際の管理が可能な範囲での兼務が必要

一体的に運営される事業所間の兼務

・訪問介護・居宅介護の管理者とサービス提供責任者、訪問看護の管理者と看護職員

・介護保険法の訪問看護ステーションと健康保険法の訪問看護ステーション

・介護保険法の訪問介護事業所と障害者総合支援法の居宅介護事業所

複数事業所の管理者同士の兼務

・一体として運営される事業所の管理者と従業者、管理者同士

・一体として運営される事業所と併設する同条件の事業所の管理者同士

これらの兼務は、各自治体のガイドラインに従い、事業所の実情やサービスの質を維持しつつ行われます。

兼務できない場合

介護施設における管理者の兼務は、特定の条件下でのみ可能ですが、以下のケースでは兼務が認められません。

同じ事業所の管理者と他職種の兼務を行いつつ、別の事業所の管理者を務める場合

・例:生活相談員とデイサービスの管理者を兼務しながら、ヘルパーの管理者を務める。

同じ事業所の管理者と他職種の兼務をしつつ、別の事業所の管理者以外の職種を務める場合

・例:生活相談員とデイサービスの管理者を兼務しながら、ヘルパーのサービス提供責任者を務める。

管理者としての職務を行いつつ、別の事業所の管理者以外の職種を務める場合

・例:デイサービスの管理者として勤務しながら、ヘルパーのサービス提供責任者を務める。

これらの場合、兼務は許可されないため、各事業所の役割と責任を明確に分離することが必要です。

施設管理者・施設長の魅力・やりがい

施設管理者や施設長としての魅力とやりがいは多岐にわたります。その中の一例です。

- 多様な業務と成果の実感

- 人材育成の喜び

- 管理(マネジメント)能力の発揮

- 多様なキャリアパスと影響力

職員管理、入居者フォロー、経営調整など幅広い業務を担当し、職員が成長することで質の高い介護を提供、入居者の満足度が向上し、自らの努力が報われる瞬間にやりがいを感じることができます。

職員の多様な年齢や目標に応じた人材育成を行い、成長をサポートすることで、初心者がキャリアアップし、介護福祉士やケアマネージャーとして活躍する姿を見ることができます。

人材マネジメントで成果を出し、施設をより良いものにすることも大きなやりがいです。

スーパーバイザーやエリアマネージャー、事業部長などへのキャリアアップの道も可能です。

施設管理者・施設長に向いている人

リーダーシップ

施設管理者・施設長として働くためには、人をまとめる高いリーダーシップが必要となります。

施設には、看護師や介護士、事務員など多種多様な職種の人が働いています。

施設職員からの多くの意見を聞き、まとめ上げ施設の運営に反映させるには高いリーダーシップが必要です。

高いコミュニケーション力

施設の職員や利用者、外部の関係機関や経営陣など、さまざまな人たちとかかわる施設長や管理者には、何よりもコミュニケーション能力が求められます。

介護サービス利用者と、施設内で日常生活やイベントで交流することもあります。職員の仕事への姿勢をチェックするだけでなく、利用者さんの表情や話しぶりから施設に満足してもらえているかを確認することも大切です。

単に良好な人間関係を築くだけでは不十分です。

職員をときにはほめ、ときには叱咤激励して、より良い人材になるようサポートしなければなりません。